アレクサンダーテクニーとは、私たちが行う活動に応じて、運動機能や生理機能を適切に調整して、運動機能や表現力のパフォーマンスをアップさせる、身体の使い方の方法です。

特に動きの改善や、動きを伴った表現活動や仕事の技能をより快適により自由に行えるようになること定評があります。

アレクサンダーテクニークを使って練習することによって、技能の記憶である手続き記憶(脳科学の用語)を塗り替えたり、作り上げたりすることが容易になり、より技術を洗練し、身体への負担の減らして、よりパフォーマンスを高めることができます。

125年前から教えられているからだの使い方のメソッドです。F.M.アレクサンダー(1869-1955)によって発見され、彼の後継者たちによって再発見されながら、内容が更新されています。

オックスフォード大学の研究者で、ノーベル医学・生理学賞を受賞した、シェリントン卿(生理学)やティンバーゲン(動物の行動学)によって絶賛されました。

アレクサンダーテクニークとはなにかということをいろいろな角度から説明します。

レッスンコース

Contents

- 1 不調や伸び悩みの原因をどのようにとらえるかという視点から見たアレクサンダーテクニーク

- 2 私たち自身をじゃまする癖をやめる方法としてのアレクサンダーテクニーク

- 3 プライマリー・コントロールを取り戻す方法としてのアレクサンダーテクニーク

- 4 アレクサンダーテクニークの方法

- 5 効果からみたアレクサンダー・テクニーク

- 6 講師かわかみ ひろひこ のレッスンの特徴

- 7 こんなひとに役立ちます

- 7.1 あがり症の方、緊張しやすい方に役立つアレクサンダーテクニーク

- 7.2 首こり・肩こり・腰痛のある方に役立つアレクサンダーテクニーク

- 7.3 先生のご指示が分からない方に役立つアレクサンダーテクニーク

- 7.4 習い事や芸事やスポーツで、観察力・見て学ぶ能力を高めたい方に役立つアレクサンダーテクニーク

- 7.5 ピアノ奏者の方たちに役立つアレクサンダーテクニーク

- 7.6 管楽器奏者の方に役立つアレクサンダーテクニーク

- 7.7 弦楽器奏者の方に役立つアレクサンダーテクニーク

- 7.8 撥弦楽器奏者の方に役立つアレクサンダーテクニーク

- 7.9 打楽器奏者の方に役立つアレクサンダーテクニーク

- 7.10 邦楽奏者の方に役立つアレクサンダーテクニーク

- 7.11 声が出しにくい声楽家の方や歌う方たちに役立つアレクサンダーテクニーク

- 7.12 フォーカルジストニアの方やその疑いのある方に役立つアレクサンダーテクニーク

- 7.13 ダンサーに役立つアレクサンダーテクニーク

- 7.14 アスリートの方に役立つアレクサンダーテクニーク

- 7.15 引退後に生きている実感がわかない元アスリートの方たちに役立つアレクサンダーテクニーク

- 7.16 俳優さんたちに役立つアレクサンダーテクニーク

- 7.17 アロマセラピスト、リフレクソロジスト、タイマッサージセラピストなどの方たちに役立つアレクサンダーテクニーク

- 7.18 リハビリ職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)の方たちに役立つアレクサンダーテクニーク

- 7.19 カウンセリングのときに消耗しやすい心理士・カウンセラーの方に

- 7.20 保育士さんや小さいお子さんを子育て中の方に役立つアレクサンダーテクニーク

- 7.21 妊娠中で、「からだ」が重い方に役立つアレクサンダーテクニーク

- 7.22 ハイヒールを履くと足が痛くなる方に役立つアレクサンダーテクニーク

- 7.23 長時間のパソコン作業で、目や首や肩や腰が疲れる方

- 7.24 に役立つアレクサンダーテクニーク

- 7.25

- 7.26 重い鞄(かばん)を持って歩くのを楽にされたい方に役立つアレクサンダーテクニーク

- 7.27 階段を登ったり降りたりすることを楽にされたい方に役立つアレクサンダーテクニーク

- 7.28 生徒さんの体験談

- 7.29 動画集

不調や伸び悩みの原因をどのようにとらえるかという視点から見たアレクサンダーテクニーク

アレクサンダーテクニークとは

- 活動中・活動後の違和感・痛み・ひどい疲れのなど不調、

- 練習しているのになかなか上達しない、パフォーマンスそのものの質の低さ

- 大事な場面での過度な緊張やあがり症などの課題(ステージ・フライト、音楽演奏不安)

の原因が、使いすぎtoo use, over useにあるのではなく、使い方の誤りmiss useにあることに注意を向ける、自己の使い方use of the selfの教育法・学習法です。

ここでいう自己とは、人間の内面の働きである「こころ」と、身体とも呼ばれる「からだ」と、霊性(スピリチュアリティ)を統合された一体として捉えたものです。

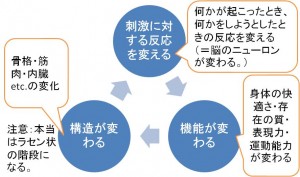

自己の使い方の核心にあるのは、私たちの刺激に対する反応です(続く文章を参照してください)。

レッスンコース

私たち自身をじゃまする癖をやめる方法としてのアレクサンダーテクニーク

アレクサンダーテクニークとは、

- 私たち自身が気がつかないでやっている、私達自身をじゃまする癖と、

- よかれと思ってやっている生活習慣(例えば鋳型に押し込めるように姿勢を正す等、困った結果につながることについて気づいていない習慣)

をやめる方法です。

気づかずにやっている癖

何かをしようとするときに、ほとんど反射的に身を縮めること=主働筋と拮抗筋の共収縮です。

主働筋(しゅどうきん)、拮抗筋(きっこうきん)、共収縮(きょうしゅうしゅく)については、続く行で説明します。

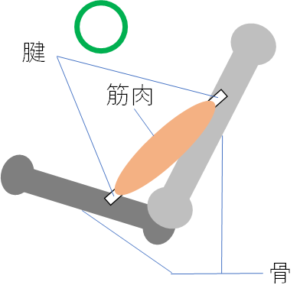

骨と骨とが接しているところを関節といいます。

身体を動かす筋肉(骨格筋)は、下図のように、かならず1つ以上の関節を跨ぎます。

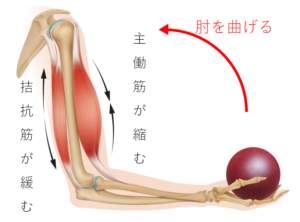

右図のようにボールを肘を曲げて持ち上げる動きのするときに、そのお仕事を行うために緊張する必要がある筋肉を主働筋と呼びます。

そして、反対の仕事をする筋肉を拮抗筋と呼びます。

通常は、通常は主働筋が緊張すると、拮抗筋は緩みます(解剖学の相反抑制

)。

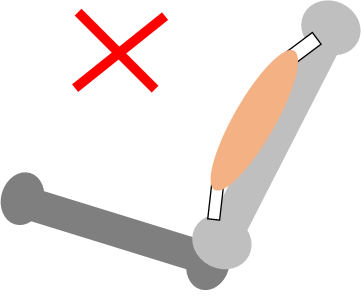

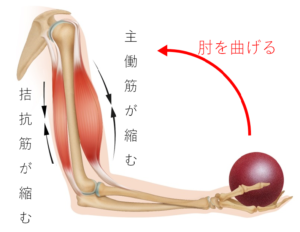

しかし、癖が多いと、主働筋と拮抗筋が同時に緊張して、下図のように、あたかもアクセルとブレーキを同時に踏むような状態になります。

具体的な活動の例には次のようなものがあります。

- 右を向こうとするときに、頭を胴体に向かって押し下げる。

- 椅子から立とうとした瞬間に腰を前に押し出す。

- 管楽器を構えるときに背中を反る。

- 管楽器を構えるときに、笛口に口を近づける。

- ピアノや打楽器で、打鍵の瞬間に脇の下を過度に押し下げて、音の響きがなくなる

よかれと思ってやっている習慣

- 正しい姿勢をしようとして、頭を後ろに引きすぎる

- 巻き肩を解消しようとして、肩を後ろに回して、さらに押し下げる

- 猫背にならないようにするために、胸を張りすぎて、背中側を固める

- 演奏家によくありがちなのは、重心を下ろそうとして、全体を押し下げて固める

- 声楽家や管楽器奏者にありがちなのは、お腹に息を入れようとして、呼吸困難になる

- 力を抜こうとして、脇の下を押し下げて、かえって胴体から腕に向かう筋肉が固くなる

よかれと思ってやっている習慣も、実際に起こることは、気づかないでやってしまう癖と異なりません。

したがって、以下では1と2をまとめて癖(くせ)と呼んで扱います。

くせは悪いもの、悪者、敵なのか?

私たちがやっていることには、なんであれ理由があります。そのきっかけとなった出来事の際には、必要な動きだった可能性はもちろんあります。

けれど、それが日常の至る場面で現れるようになって、状況とミスマッチが起こってしまい、結果的にいろいろ困ったことが起きてしまうことがあります。

だから、くせが悪いもの、悪者、敵だからやめましょうというのではなく、現在の状況にミスマッチに現れることがあるので、やめましょうと申し上げます。

くせによって生理学的に起こること

本来私たちは、全身を協調させて、自由に伸びやかに動くことができます。

その際には反対のお仕事をする筋肉には相反抑制(そうはんよくせい)という機能が働きます。

たとえば、走るときには

- 太ももを前に持ち上がるとき、お腹側から太ももに向かう筋肉は緊張しますが、背中側から太ももに向かう筋肉は緩みます。

- 後ろに蹴るときには、お尻の方から太ももに向かう筋肉は緊張しますが、お腹側から太ももに向かう筋肉は緊張します。※

※実際には、蹴る直前にお腹側から太ももに向かう筋肉と、お尻から太ももに向かう筋肉が一瞬同時に収縮する共収縮(同時収縮)が起こり、バネのように太ももが弾かれるように動くが、話が複雑になりすぎるので、ここでは割愛する

ところが、実際の生活のなかでは

- 太ももを前に持ち上げるあいだ、ずっとお尻から太ももに向かう筋肉が緊張し続けていると、(ブレーキがかかっているのと同じなので)太ももが重くなり、すばやく太ももを前に持ち上げることができなくなる

- 後ろに蹴るうごきのあいだに、お腹側から太ももに向かく筋肉が緊張し続けていると、(ブレーキがかかっているのと同じなので)すばやく後ろにけることができなくなる

ということが起こりがります。

その際に起きている癖とは、外見上”押し下げ“pulling downとして観察されます。

生理学的に言えば、このとき主働筋肉と拮抗筋が生理学上の共収縮(同時収縮)し、関節周辺が固まって、全身の流れるような働き(動いているあいだ、動きは切り替わり続ける=主働筋と拮抗筋が入れ替わり続ける)が阻害されます。

生理学上の相反抑制が働かなくなる原因

- からだ全体や部分を押し下げると全身の筋肉が緊張し、主働筋と拮抗筋が同時に緊張しがちだから

- 実際には曲がらないところから曲げようとする=脳のなかの身体地図が誤ったところを指さしているから(ボディマッピングの誤り)

- その他のなんらかの理由

- 交感神経が働きすぎている’(筋交感神経活動」

- 副交感神経が働きすぎている

- その他トラウマティックな反応

レッスンコース

プライマリー・コントロールを取り戻す方法としてのアレクサンダーテクニーク

アレクサンダー・テクニークとは、このような困った問題や課題を引き起こす癖をやめていくことによって、流れるような全身の働き、すなわちプライマリー・コントロールの働きを取り戻す方法です。

プライマリーコントロールに関する一般的な定義は下記に。

プライマリー・コントロール

アレクサンダーテクニーク教師かわかみの個人的な考えは下記をご参照ください。

プライマリー・コントロールとは

レッスンコース

アレクサンダーテクニークの方法

では、どのようにして、癖をやめて、プライマリーコントロールの本来の働きを取り戻すかというと

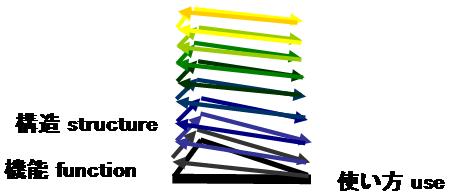

なにか動きを始めようとした瞬間に、あるいはなにか動きが大きく切り替わる瞬間に、動きの起こり・切り替わりという刺激に対する、私たち自身の反応を変えることよって、癖をやめてゆきます。この刺激に対する反応を変えることは、自己の使い方の骨子ですし、狭義の自己の使い方はこの刺激に対する反応を変えることです。  刺激に対する反応が変わると、動きが変わり(負荷が少なくなり)、結果的に神経・筋肉・骨格・なども変化します。そのような変化した構造のを持った私たちの刺激に対する反応が変わると、動きが変わり(負荷が少なくなり)、結果的に神経・筋肉・骨格なども変化します。そのようにして、螺旋(ラセン)状の変容が起こり始めます。

刺激に対する反応が変わると、動きが変わり(負荷が少なくなり)、結果的に神経・筋肉・骨格・なども変化します。そのような変化した構造のを持った私たちの刺激に対する反応が変わると、動きが変わり(負荷が少なくなり)、結果的に神経・筋肉・骨格なども変化します。そのようにして、螺旋(ラセン)状の変容が起こり始めます。

このような刺激に対する反応を変えていく手段は、私たち自身に余裕を与えること(インヒビション)とディレクションです。これらの方法論の詳細については実際にレッスンで学ぶことと日常での実践を繰り返す以外に身につける方法はありません。文章でなにか参考にされたい方は、アレクサンダーテクニークの7つの原理をご参照ください

この実際に癖をやめていくプロセスはどういうものか、つまりアレクサンダーテクニークは、どのようにして身に着けていくかというと、2つあります(教師になる方には3つあります)。

(1)学習者が、よりプライマリーコントロールを発現させることのできる教師とともにいて、教師が手と言葉を使って指導していくなかで、全身が協調して活動できる状態、よりプライマリー・コントロールが働く状態を経験を繰り返すことによって、身につけてゆきます。より気づきが深い教師と一緒にいることで、気づきの下駄を履き、どちらに向かうのかを先んじて体験します。

(2)そして学習者自身が日常で実践する。日常での実践とレッスンを繰り返すことによって、日常でひとり確実に伸びやかに活動できるようになっていきます。

(3)さらに教師になる人は、確実に学習者(生徒さん)のプライマリー・コントロールがより働くように導くことができるように深く学びます。

この気づきのプロセス、すなわちアレクサンダー・テクニークは、 オーストラリアのタスマニア島出身のF.M.アレクサンダー(1869-1955)が発見し、体系づけ、そして彼の弟子たちや更にその弟子たち、そして更にその弟子たちによって現在進行形で発展中です。

レッスンコース

効果からみたアレクサンダー・テクニーク

アレクサンダーテクニークは、私たちの活動中、特に動き始める時や動きが大きく切り替わる時に現れる癖(くせ)=私たち自身を損なう心身の動きをやめていくことによって、私たちが本来持っている可能性を私たち自身が引き出してゆくワークです。

こちらのページもご参照ください。

学びと日常での実践を通じて、次のような効果が期待できます。

- 「からだ」を思いどおりに動かすことができるようになる。

- 表現力が豊かになる。

- 運動能力が向上する(敏捷性が増す)

- ストレスに強くなる。

- 舞台の本番でのあがり症や緊張することに有効に対処できる-自分自身で直すことや、克服する方法や、軽減する方法を学びます。

- 肩こり・腰痛などが軽減する(腰痛に関しては、医学的に効果が証明されています)。

- 「からだ」と「こころ」が快適になる。

- 雰囲気が洗練され、若返る。

- 男性の場合は、見た目のオタクっぽさがなくなる。

- 女性の場合は、スタイルがよくなる。美しくなる。

レッスンコース

講師かわかみ ひろひこ のレッスンの特徴

アレクサンダーテクニーク教師の かわかみ ひろひこ のレッスンの特徴は次のとおりです。

アクティビティー・レッスン

実際にアレクサンダーテクニークを活動に実践することを通じて、課題を解決していくことを重視します。 活動とは、楽器の演奏・パソコンの操作・ボディセラピーの施術・お料理や皿洗い・赤ちゃんを抱っこする・ハイヒールを履く・・・etcです。 また芸事の先生からいただいた、意味の分からないアドバイスの謎解き=解読方法をお伝えいます。

アレクサンダーテクニークの導力アスペクトを重視

導力アスペクトはかわかみの造語。

「からだ」の中の力の通り道を開いていくワーク。

例えば

ピアノを演奏するとき

バイオリンやビオラやチェロなどの弦楽器の演奏で、弓の重さを楽器に伝えるとき、

パソコンの操作するとき

アロマテラピーやタイマッサージで施術するとき

地面から、あるいは胴体から腕・指先を通して力を伝え

相手や楽器から戻ってくる反作用の力を、瞬時に全身に分散する方法です。この方法を学ぶことによって、活動中に「からだ」に掛かる負担を減らし、「からだ」の違和感や怪我や故障を防止する効果があります。

筋肉の螺旋構造の生かし方も学びます。

からだにリアリティを取り戻す体験型ボディマッピング

アレクサンダーテクニークのベテランの教師で、ボディマッピング創始者ウィリアム・コナブル博士から学んだ考え方や手法を独自に深化させています。

「からだ」にリアリティを取り戻すことによって、本来の力強さや靭やかさを取り戻します。

内臓のボディマッピングには、舞台の本番やここ一番に不必要な緊張や”上がり”を防止する効果があります。

舞台の本番やここ一番という場面で、実力を発揮できる対策

伝統的な手順から新しきを学ぶ

アレクサンダーテクニークの伝統的な手順を学ぶことによって、新しい気づきを得ます。 また伝統的な手順を踏むことで、やめていく癖(くせ)の網羅性を担保します。

レッスンコース

こんなひとに役立ちます

アレクサンダーテクニークは、次のような方たちに役立ちます。

あがり症の方、緊張しやすい方に役立つアレクサンダーテクニーク

舞台の本番や大事な場面で、緊張したり、あがったりして(あがり症の症状が出て)実力が発揮できない原因は次の通りです。

舞台の本番や大事な場面で、緊張したり、あがったりして(あがり症の症状が出て)実力が発揮できない原因は次の通りです。

- 反対のお仕事をする筋肉が同時に緊張していること

- 支えや呼吸や重心について、良かれと思ってやっている勘違い

- 自律神経の乱れ

アレクサンダーテクニークとボディマッピングでこれらの課題を解決することができます、

首こり・肩こり・腰痛のある方に役立つアレクサンダーテクニーク

常に痛みやこりや違和感があるのはお辛いですね。原因は

常に痛みやこりや違和感があるのはお辛いですね。原因は

- 反対のお仕事をする筋肉が同時に緊張していること

- 上記によって血管が圧迫され、血流が悪くなる

- ファッシャの癒着

アレクサンダーテクニークとボディマッピングで解決することができます。

アレクサンダーテクニークの腰痛などの背中側の痛みに対するエビデンスは、ブリティッシュ・メディカル・ジャーナルにも記載されました。

先生のご指示が分からない方に役立つアレクサンダーテクニーク

習い事や芸事やスポーツの先生の指示が分からない

習い事や芸事やスポーツの先生の指示が分からない- 先生のおっしゃるとおりにやっているのに、「違う」と言われ、どうしたらよいのか分からない

原因は、私たちひとりひとりの身体感覚が異なっており、相手の言葉を自分にそのまま適用しても、エラーが起こるからです。

アレクサンダーテクニークとボディマッピングを学ぶことによって、相手の言う言葉が私たち自身にとってはどういう意味なのか、”翻訳”できるようになります。

習い事や芸事やスポーツで、観察力・見て学ぶ能力を高めたい方に役立つアレクサンダーテクニーク

ミラーミューロンのおかげで、私たちには見て学ぶ能力があるはずですが、うまくいかないこともあります。

ミラーミューロンのおかげで、私たちには見て学ぶ能力があるはずですが、うまくいかないこともあります。

それはなぜでしょう? 実は「からだ」の使い方が影響しています。

アレクサンダーテクニークとボディマッピングは、見て学ぶ能力が低い方たちに役立ちます。

ピアノ奏者の方たちに役立つアレクサンダーテクニーク

オクターブや和音が弾きにくい

オクターブや和音が弾きにくい

トリルやトレモロが演奏しにくい

跳躍が苦手な

スケールが苦手

大きな音が割れる

小さな音が入りにくい

このような課題を持つピアノ奏者に、アレクサンダーテクニークとボディマッピングは役立ちます。

管楽器奏者の方に役立つアレクサンダーテクニーク

息が吸いにくい

息が吸いにくい

楽器が重い

首・肩・二の腕・肘・腰に違和感がある

「からだ」がねじれる感じがある

このような課題を持つ管楽器奏者に、アレクサンダーテクニークとボディマッピングは役立ちます。

弦楽器奏者の方に役立つアレクサンダーテクニーク

ビブラートがかかりにくい

ビブラートがかかりにくい

上げ弓と下げ弓の切り替えがスムースに行かない

音がこすれる

ボーイングがうまくいかない

指で弦をうまく押さえられない

このような課題を持つ弦楽器奏者に、アレクサンダーテクニークとボディマッピングは役立ちます。

撥弦楽器奏者の方に役立つアレクサンダーテクニーク

弦を押さえるのが苦手。

弦を押さえると指が痛い

左の肩や腕に負担がかかる

右腕がつらい

このような課題を持つ撥弦楽器奏者に、アレクサンダーテクニークとボディマッピングは役立ちます。

>>続きを読む

打楽器奏者の方に役立つアレクサンダーテクニーク

>>続きを読む

邦楽奏者の方に役立つアレクサンダーテクニーク

音が”軽く”なりすぎる

音が”軽く”なりすぎる

音を重くすることはできるが、「からだ」がとても力んでしまう

このような課題をお持ちの邦楽奏者に、アレクサンダーテクニークとボディマッピングは役立ちます。

声が出しにくい声楽家の方や歌う方たちに役立つアレクサンダーテクニーク

高い声が出にくい

高い声が出にくい

低い声を支えられない

声が響かない

このような課題をお持ちの声楽家や歌う人に、アレクサンダーテクニークとボディマッピングは役立ちます。

フォーカルジストニアの方やその疑いのある方に役立つアレクサンダーテクニーク

特に演奏中度に、意思に反して指が巻き込んだり、跳ね上がったり、唇が開いたり(管楽器)、顎が開いたりという症状のある方

特に演奏中度に、意思に反して指が巻き込んだり、跳ね上がったり、唇が開いたり(管楽器)、顎が開いたりという症状のある方

このような課題でお悩みのあなたに、アレクサンダーテクニークとボディマッピングは役立ちます。

ダンサーに役立つアレクサンダーテクニーク

踊っているときや踊った後に違和感・痛み・ひどい疲れがある

踊っているときや踊った後に違和感・痛み・ひどい疲れがある

基本姿勢や基本のステップをするのが疲れる

パートナーがいる踊りで、相手に意図が通じにくい。合わせにくい。

このような課題でお悩みのダンサーに、アレクサンダーテクニークとボディマッピングは役立ちます。

アスリートの方に役立つアレクサンダーテクニーク

練習でいつも「からだ」が疲れている

練習でいつも「からだ」が疲れている

伸び悩んでいる、または才能に限界を感じる

ここぞという大事な場面で実力を発揮できない。

このような課題をお持ちのアスリートにアレクサンダーテクニークとボディマッピングは役立ちます。

引退後に生きている実感がわかない元アスリートの方たちに役立つアレクサンダーテクニーク

アドレナリンとノルアドレナリンを大量に放出する生活に慣れているアスリートが引退したり、選手生活を終えると、プロ・アマを問わず、刺激の少ない生活に生きている実感を感じなくなる元 アスリートの方はけっこういらっしゃいます。

アドレナリンとノルアドレナリンを大量に放出する生活に慣れているアスリートが引退したり、選手生活を終えると、プロ・アマを問わず、刺激の少ない生活に生きている実感を感じなくなる元 アスリートの方はけっこういらっしゃいます。

アレクサンダーテクニークとボディマッピングは穏やかな刺激に対応していくことにも役立ちます。

アロマセラピスト、リフレクソロジスト、タイマッサージセラピストなどの方たちに役立つアレクサンダーテクニーク

クライアントさんに重さを伝えるのが苦手

指や腕が痛くなる

アレクサンダーテクニークとボディマッピングは、このようなお悩みをお持ちのセラピストに役立ちます。

リハビリ職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)の方たちに役立つアレクサンダーテクニーク

中腰姿勢がつらい

中腰姿勢がつらい

クライアントさんに意図が伝わりにくい

お仕事のときやお仕事の後に、身体に違和感・痛み・ひどい疲れがある

アレクサンダーテクニークとボディマッピングは、このようなお悩みをお持ちのリハビリ職の方にに役立ちます。

カウンセリングのときに消耗しやすい心理士・カウンセラーの方に

エネルギーを吸い取られるような経験でお悩みの心理士、心理師、カウンセラーの方にアレクサンダーテクニークとボディマッピングは役立ちます。

保育士さんや小さいお子さんを子育て中の方に役立つアレクサンダーテクニーク

お子さんたちと目線を合わせるためにしゃがんだり、抱っこのたびに中腰姿勢になったりするのがたいへんな保育士さんやお母さんに、アレクサンダーテクニークとボディマッピングはは役立ちます。

妊娠中で、「からだ」が重い方に役立つアレクサンダーテクニーク

赤ちゃんがお腹の中にいると、「からだ」の前方が重くなり、バランスを取りために、腰を突き出し、背中が押し下げがちです。

しかし、そのようにすると、腰や股関節や背中や首や肩が力みやすくなり、「からだ」の動きが重くなります。

アレクサンダーテクニークとボディマッピングは、妊娠中のお母さんの腰の負担を減らすのに役立ちます。

ハイヒールを履くと足が痛くなる方に役立つアレクサンダーテクニーク

ハイヒールを履くと、靴の中で足がすべって、指先や足が痛くなる方が存外多くいらっしゃいます。

アレクサンダーテクニークとボディマッピングを使えば、楽になります。

人前でお話しするときに、声が小さすぎて聞こえないと言われる方に

>>続きを読む

生徒さんの体験談

アレクサンダーテクニークを使って、様々なアクティビティ(楽器の演奏、ダンス、マッサージ、パソコンの操作等)のお悩みを解決された体験談を読むことができます。

動画集

youtube等に掲載した、講師かわかみひろひこのアレクサンダーテクニークのレッスン動画です。家庭用の機材で撮影しており、雑音が入っていることも多いです。

レッスンコース

存在感がない

存在感がない

カバンが重い原因の半分は、カバンの重さでないとしたら、いかがでしょうか?

カバンが重い原因の半分は、カバンの重さでないとしたら、いかがでしょうか? 上るときや下りるときにに足腰に負担のかかるあなたや、階段を下りるときに怖さを感じるあなた、階段から落ちそうになるあなたに、アレクサンダーテクニークとボディマッピングは役立ちます。

上るときや下りるときにに足腰に負担のかかるあなたや、階段を下りるときに怖さを感じるあなた、階段から落ちそうになるあなたに、アレクサンダーテクニークとボディマッピングは役立ちます。