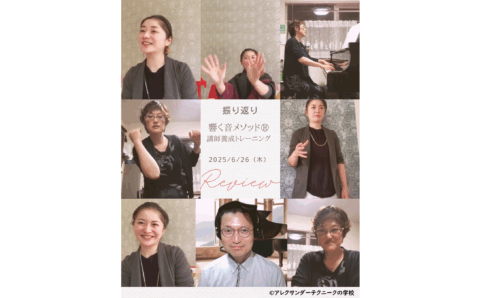

日本フルート協会会報に大久保はるかさんがかわかみのアレクサンダーテクニークのレッスンをレポートしてくださった

以前に日本フルート協会の隔月刊の会報にフルート奏者の大久保はるかさんが、6回にわたってアレクサンダーテクニークのレッスンレポートを書いてくださいました。2012年4月号から2013年2月号まで。

アレクサンダーテクニーク教師の選び方に関してご質問をいただいた

最終回はインタビューで、大久保はるかさんから

「アレクサンダーテクニークの教師をどのようして選んだらよいですか?」

という質問がありました。

私の答えは次のようなものでした。

- あなたのお悩みを解決するために、アレクサンダーテクニークのレッスンをどのように利用するか、また利用できるか、という観点を前提として持つ必要がある。

- アレクサンダーテクニークの教師選びは慎重に行った上、ひとたびアレクサンダーテクニークのレッスンを受けることを決めたら、「よくわからないな」と思ったとしても最低15レッスンは受けてみることをおすすめいたします。

- その上で、この度大久保さんの受講記録に書いてあったような良いことが自分には起きそうにないな、と思ったら、レッスンそのものを止める、もしくは先生を変えることを考えてみてもよいと思います。

インタビュー内容はこちらの大久保はるかさんのブログで全文を読むことができます。

大久保はるかさんの受講記録のうち、日本フルート協会の会報に掲載されたもの。

フルート演奏における身体コンディション調整とアレクサンダーテクニーク 1 日本フルート協会 会報 2012年4月25日号 No.231

フルート演奏における身体コンディション調整とアレクサンダーテクニーク 2 日本フルート協会 会報 2012年6月25日号 No.232

フルート演奏における身体コンディション調整とアレクサンダーテクニーク 3 日本フルート協会会報No.233

フルート演奏における身体コンディション調整とアレクサンダーテクニーク 4 日本フルート協会会報2012年10月25日号No.234

フルート演奏における身体コンディション調整とアレクサンダーテクニーク 5 日本フルート協会会報2012年12月25日号No.235

レッスンを受けるアレクサンダーテクニーク教師を慎重に選ぶための具体的な方法

上記のリンク先の記事ではアレクサンダーテクニーク教師を慎重に選ぶ必要があることを申し上げていますが、慎重に選ぶとは具体的にどのようにするのかについては、申し上げていませんでしたので、補足します。

- ブログやホームページや本などでよいのですが、その教師が書いた文章があれば読んでみて、面白そうだなと思えるかどうか。

- レッスンの写真や動画を見て、面白そうだなと思えるかどうか。

- 教えて経験の長さ・深さ・実績(どういうところに呼ばれて教えてきたか)

- 教師本人がアレクサンダーテクニークを長年学んできた結果、なにかを解決するためにアレクサンダーテクニークが利用できたかどうかということがうかがえるか

- そのアレクサンダーテクニーク教師が、自分の感覚に基づく独特な言葉で表現しているのか、ある程度普遍性のある言葉で、自分の経験の語ることができるかどうか。

- 芸事や習い事の先生から受けたアドバイスやご注意の意味が分からない場合に、あなたが分かる言葉(表現)に翻訳することができるかどうか。少なくても、あなたがやっている課題を観察して見つける能力が、そのアレクサンダーテクニーク教師にないと、期待できないです。

- 易しいところから、より難しいところに向かう体系があるのか

- ひとりで行うための自習の手順があるのか

- あなたのお悩みを解決する糸口を与えてくれるかどうか

5はかなり重要で、世の中には独特な表現を使用するアレクサンダーテクニーク教師がいます。それはそれで構いません。しかしその表現が個人的な身体感覚から来ているのか、業界用語なのか、ある程度普遍性を持ったものなのか、まったく自覚がない教師からレッスンを受けた場合には、レッスンで使われる言葉の意味について質問しても、満足のいく答えは期待できません。

まただれかの分からない言葉を翻訳してくださることも期待できません。

1・2の「おもしろうそう」について。なぜ「面白い」ことが重要なのでしょうか? それは「つまらない」ことは学ぶのが無理ですから。こういう学びは、面白くなければ絶対に続きませんから。

9は6・7・8の要約です。

コメントを残す