古くからピアノを演奏するときに、どこの関節が動くのか、あるいはどこの関節を動かすべきなのかということについて、議論がありました。

トバイアス・マティの説

例えば著名なのはトバイアス・マティという方の説です。

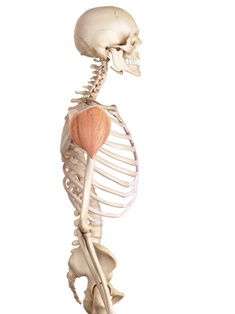

打鍵の際に動くのは

肩関節

肘関節

手関節(手首の関節)

指の関節

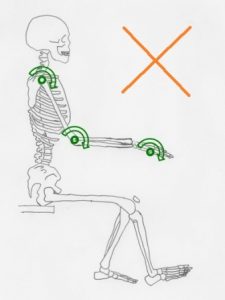

図で指し示すと、左図のようになります。

この考え方は現代のピアノの本やピアノの演奏指導者に、直接あるいは間接的に与えている影響がとても大きいです。例えば、『ピアノ・テクニックの科学 プロフェッサー・ヤンケのピアノ・メソード 』 (2016/9/20 アルテスパブリッシング アンスガー・ヤンケ 著 晴美・ヤンケ 著 アドリアン・ヤンケ 訳)にも、そのような記述があります。

しかし、今日ではこのような古典的な考え方は、誤りであることが分かっています(例えそうであっても、『ピアノ・テクニックの科学 プロフェッサー・ヤンケのピアノ・メソード 』が名著であることに疑いはありません)。

ちなみにトバイアス・マティの本は、なぜか世間では名著と評価されているようですが、解剖学的な用語を用いつつも、主観的な感覚で終始書かれているため、まるで役に立ちません。

アレクサンダーテクニークとも関わりが深い古屋晋一先生の発券した、しなりを使った奏法

アレクサンダーテクニークともかかわりが深い、上智大学の古屋晋一先生の名著『ピアニストの脳を科学する』に、複数のプロのピアニストとアマチュアのピアノ愛好家の打鍵を、高速度カメラで撮影して分析して得られた運動の軌跡が掲載されています。

驚いたことに、上記のマティさんの説通りに弾いていたのはアマチュアのピアノ愛好家でした。

プロのピアニストたちの動きはまったく異なっていました。

打鍵の際に動くのは

肩関節

肘関節

指の関節(2の指から5の指の先端から3番目の関節&1の指のCM関節)

指先が鍵盤に触れてから、鍵盤を下に押し下げるときに、肩関節からの二の腕(上腕)の動きの向きが反対方向に変わります。言葉で説明しても、わかりにくいと思いますので、GIF動画で確認ください。

GIF動画をご覧になっても、わかりにくいかもしれません。

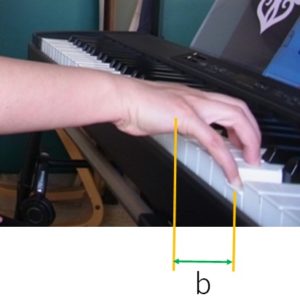

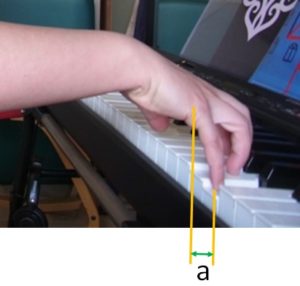

写真はこちらです。かえって。分かりにくいかも。

指先が鍵盤に触れてから、鍵盤を下に押し下げるときに、肩関節からの二の腕(上腕)の動きが前に伸びてゆきます。結果的に「指が立ってゆく動き」(『ピアニストの脳を科学する』)になります。

もちろん音形によっては、この動きが小さくなって目立たなくなったり、大きくなったりします。

しなりを使った奏法の利点

このようなしなりを使った奏法の利点は3つあります。

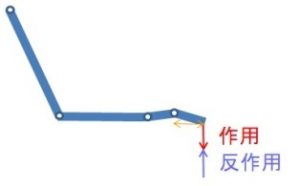

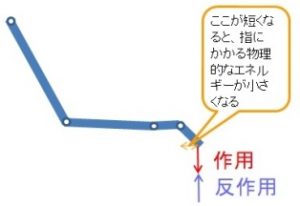

- 同じ力を鍵盤に加えるときに、指への負荷(負担)を減らすことができる

- 鍵盤から指に戻ってくる反力(反作用の力)を減らすことができる

- ピアノのアクション構造に関節技をかけなくて済む(→雑音が減る)

しなりを使ったピアノの奏法は、今この瞬間に必要な方法です。

指にかかる作用・反作用の力が減る

最初の2つは『ピアニストの脳を科学する』に記載されていますが、物理的な理由です。

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

bの長さ > aの長さ となります。aようになると、指の負担は減ります。もちろん打鍵した後にそのようにしてもダメです。あくまでも打鍵しているときにそのようになります。

ピアノのアクション構造に関節技を掛けなくて済む-アレクサンダーテクニーク教師かわかみひろひこの発見

以下は古屋審一先生はご著書の中でおっしゃっておらず、アレクサンダーテクニーク教師かわかみひろひこの見解ですが、しなりを使った奏法には別の利点があります。

3番目「ピアノのアクション構造に関節技を掛けなくて済む」の理由は次の通りです。

鍵盤を横から見た模式図です。

ご覧の通り、打鍵をする前に、鍵盤はじゃっかん手元側が上がっています。

したがって、鍵盤に加わるべき力の向きは

打鍵の瞬間は、じゃっかん”斜め後ろ下方向“に押し下げ

そして、少しずつ”真下方向“への押し下げに近づき、

最後に、じゃっかん”斜め前下方向“に

変化します。

ところがマティさんの説に従うと、指先が鍵盤に接触した瞬間はOKですが、鍵盤を、押し下げるときに力の向きが斜め後ろに、加わり続けるので、ピアノにアクション構造に関節技を掛けることになるのです。

+

+

+

+

+

+

+

実際に打鍵の瞬間に、何が起きているのか、ヤマハ掛川工場で撮影した動画をご覧ください(動画の撮影・公開も含め、係の方からご許可をいただいております)。

打鍵の際に指先が検番に触れた時点から二の腕(上腕)の方向が切り替わるためには、二の腕を下ろす(上腕を伸展する)筋肉を、必要な動きとは無関係に収縮させること(くせ)を防ぐ必要があります。

なお、しなりを使った奏法で楽器にかかる負担が減るというのは、アレクサンダーテクニーク教師かわかみひろひこが発見したことなので、参考にされて、ブログや本を書く方は、必ず著作権法上のルールに従って、引用してください。

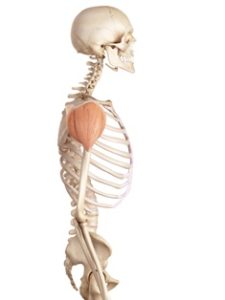

上腕を下ろす(伸展させる)筋肉のうちの主働筋

- 広背筋

- 大円筋

- 三角筋(後部)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

上腕を下ろす(伸展させる)筋肉のうちの協働筋

- 上腕三頭筋(長頭)-下図の筋肉のうち、肩甲骨と二の腕の骨とのあいだの関節をまたく筋肉

動きに緊張が必要な筋肉(主働筋)を緊張させて、動くときに緩んでいる必要がある筋肉(拮抗筋)を緩ませるのに、アレクサンダーテクニークのディレクションが役立ちます。

打鍵の際に起こりがちな癖(くせ)-ビフォー・アレクサンダーテクニーク

詳細は煩雑になるので、ここでは詳細には触れませんが、例えば

鍵盤に指先が向かうとき、背中側を押し下げがちです。写真をご参照ください。

そのようになると、胴体の構造を背骨とお腹側の筋肉で支えきれなくなります(胴体を支えるのは、背骨とお腹側の筋肉であることは、名著『せぼねの不思議』下出真法 著 講談社 を参照した)。

そして、支えきれなくなった重さを背中側の筋肉を収縮させて、つまり固めて支える状況になります。なぜならば、背中側を押し下げると、もれなく広背筋が収縮するからです。

広背筋が収縮すると、二の腕が押し下げられます。下の写真の茶色い矢印の方向に二の腕が押し下げられます。

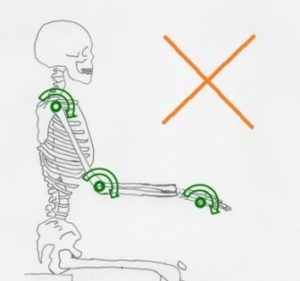

また下の写真Bのように、演奏中に多くのピアノ奏者の方たちが、いわゆる”よい姿勢”や”正しい姿勢”をしがちですが、そのような姿勢をすると、首から奏中側にかけての筋肉が硬直し、演奏中にからだの自由が効かなくなります。

ビフォーでは、二の腕が押し下げられるのは、上記と同じです。

+

+

+

+

+

+

+

+

詳細は次のリンクをご参照ください。

アレクサンダーテクニーク教師のアドバイス-ピアノが演奏できる”姿勢”–頭を後ろに引きすぎてはいけない

その結果、

- 二の腕が押し下げられがちになります(下図のように背中側から二の腕に向かう筋肉がいっせいに緊張するため)

- 腕を胴体の前方に保持するのが困難になります。と申しますのも、腕を下ろす筋肉が緊張しているので、腕を持ち上げる仕事をする筋肉がいっそう緊張し、同時収縮(共収縮)が起こりますので。

言うまでもありませんが、二の腕が押し下げられ続けたら、しなりを使った奏法はできません。しなりを使った奏法のためには、二の腕が打鍵の瞬間に、反作用で”跳ね上がる”必要があるからです。

アレクサンダーテクニークのレッスンを受けている方には、全身を押し下げない(押しつぶさない)ために行うディレクションは、なじみのなるものでしょう。しかしながら、打鍵する際には、本当に押し下げ(くせ)が起こりやすいので、注意が必要です。

アレクサンダーテクニークのレッスンのすすめ

詳細は、アレクサンダーテクニーク教師かわかみひろひことのレッスンで学んでいただければと存じます。

参考文献

『ピアニストの脳を科学する』古屋晋一 著 春秋社

おもにしなりを使った奏法について

『ピアノを弾く手 ピアニストの手の障害から現代奏法まで』酒井 直隆 著 音楽之友社

トバイアス・マティの考え方について

『ピアノ・テクニックの科学』アンスガー・ヤンケ、晴美・ヤンケ著 アルテスパブリッシング

『シャンドール ピアノ教本』ジョルジ・サンドール 著 春秋社

♪ ♩♩ ♬ ♪ ♫ ♩♩

お悩みや課題をお持ちのピアノ奏者の方は、下記のリンク先をご参照くださいませ。

ピアニストの方に-演奏中の腕・肩・首・腰への負担を減らしたい方、運指を改善されたい方、オクターブの連打が苦手な方、重量奏法・重力奏法を身につけたい方

コメントを残す