もともと2009年に書いたもので、今から読むと拙さも感じますが、分かりやすい文章なので、残しています。

最終更新日 2011/8/1

ピアニストの職業病は腰痛・肩こり・腕の故障と言われているそうで、トラブルを抱えていらっしゃる方は多いようです。

人によって痛みがひどくなるのは、高校生の頃だったり、大学生の頃だったり、大学卒業後の若い時期だったり、20代後半に入ってからだったり、30代以降だったり、あるいは50代になって急に痛みが出るという方もいらっしゃいます。

また年齢に関わりなく、思うような表現ができない方も多いようです。

そういったトラブルの原因が、ちょっとした癖(自分自身をじゃまする認識・動き)だとしたらどうでしょうか? 改善してゆける希望が出てきませんか?

2009年4月にアレクサンダーテクニークのグループレッスンに参加された、プロのピアニスト方で指導者であるnote2さん(仮名)のレッスンのご感想を以下に引用致します。

先日のアレクサンダーテクニークのグループレッスン、とても勉強になりました。生徒にいろいろ試してから、メール差し上げようと思っておりましたので、感想をお書きするのが遅くなってしまいました。

まず、自分にとっては目の注意が一番新鮮で、ためになったと思います。

視野を広くするだけで、身体全体で音楽を感じやすく、弾いていて気持ちよかったです。

生徒にとっては、脇を少し開くような感覚を持たせると効果的であることが、より確信を持って言えるようになりました。

また、腕の上げ下ろしの動作で「指先から上の伸びて行く」感覚を学んだので、腕の上げ下ろしや動きを説明するときに、それを応用したところ、意外なほど効果がありました。

腕、または指全体を長く一本に感じる、ということは言っていましたが、具体的に指先から持って行くように指示すると、すんなり腕が動くのには驚きました。

先生のおっしゃっていらした「関節にロックがかかる」という表現も、分かりやすいので使わせていただいています。

アレクサンダーテクニークのグループレッスンは、いろいろな方の問題を自分に置き換えて観察できるので私にとっては非常に有意義なものとなりました。

また、都合が合うときに参加させていただきたいと思います。よい経験をさせていただき、本当にありがとうございました。

この方はアレクサンダーテクニークのレッスン経験が浅い方ですが、もともと問題意識が高い方なので、1回のレッスンで学ばれたことが非常に深かったようです。

ピアニストの方が注意した方がよいことを、下記に列挙いたします。

これらを実践できたら、きっと下の写真の女性のように自由に演奏できるようになるでしょう。

ピアノを自由に演奏するためには、全身が伸びやかになる必要があります。そのためには次の5つについては、少なくても注意を向ける必要があります。

1.頭と背骨の関係(アレクサンダーテクニークの4つの基本のディレクションの1つ目と2つ目)

さて、ピアノを演奏するときにデリケートに頭がバランスして、背骨(脊柱)が頭について来て、坐骨は座面に着地して、太ももの長いまま、大きいまま、指先がリードして鍵盤に向かってゆきます。

トラブルを抱えた多くの方たちは、そのトラブルの度合いに関わらず、楽譜や鍵盤を見るときに、頭を常に過剰に前と下に押し出しことと、後ろと上に引き戻すことを同時にしてしまい、頭と背骨(脊柱)の関係を不自由にします。

楽譜や鍵盤を見るときに、実際の視覚システムの仕組み通りに、網膜(もうまく)や頭の後ろ側の視覚野で受け取るように見ると思った方が、自由になれることもあるのです。

2.「からだ」の背中側も正面も側面も広いまま(アレクサンダーテクニークの4つの基本のディレクションの3つ目)

鍵盤を弾くとき、指の腹は下りて行きますが、脇の下を押し下げる必要はありませんね。

私たちは自分たちの指を対象に持って行くときに、おおむねうまくやっているのですが、とてもうまくやっている訳ではないことは意外なほど多いのです。

もし鍵盤を弾くときに、指を鍵盤に持ってゆこうという刺激によって、肩が前に崩れ、脇が下につぶされ、「からだ」の正面が崩れれば、指先には脚や座面からもらった力は届きません。

指先に届く前に「からだ」の正面や肩や腕から下に力が逃げていくからです。

鍵盤に入った、美しい音を奏でるためには、頭と胴体と脚が自由な関係を継続的に続ける必要があります。

フォルテのように大きな音を出すときには、鍵盤にのしかかる必要はありません。それでは音がつぶれてしまいますし、「からだ」を傷めます。

フォルテのときには、特に坐骨に頭や胴体の重さを下ろし、そうすることによって、座面からの上に向かうサポートをもらうこともできます。

細かい音のときには、なおさら座面にからサポートを受け取る坐骨と足の裏でご自分自身の胴体と腕の重さを支える必要があります。

3.手の甲から指先にかけてのボディマッピング(アレクサンダーテクニーク教師かわかみひろひこオリジナル)

オクターブを弾くときもし大変でしたら、ご自分がどのようにしているのか注意しましょう。手のひらを開いていから、指先が鍵盤に向かっているか。それとも指先が鍵盤に向かって行き、手のひら・手の甲の5本の骨(中手骨)がついて行っているか?

たいていの方は、後者の方に思った方が弾きやすいようです。

手の指のマッピングにも注意しましょう。指を反ると関節技をかけることになるので、できるだけ避けましょう。

指がどこで曲がるのか(指の関節がどこにあるのか)ということに気づくことも大切なことです。特に親指のマッピングには特に注意しましょう。

4.太ももは長いまま大きいまま(アレクサンダーテクニークの4つの基本のディレクションの4つ目)

左右の太ももは長く大きいままでいることが大切です。

太ももを胴体の方に押し込むようにすると、太ももが疲れますし、背骨と骨盤で胴体をサポートするのが困難になります(その結果胴体の周りの筋肉が骨の代わりにサポートするため固くなります)。

5.脚の3関節のボディマッピング(アレクサンダーテクニーク教師かわかみひろひこオリジナル)

ペダルを踏む脚の足関節・膝関節・股関節のマッピングには特に注意を要します。

意外に思われるかもしれませんが、脛(すね)や足首の筋肉痛や膝痛は、足関節・膝関節・股関節のいずれかあるいは複数について、どこで曲がるかを勘違いしているために起こることが多いのです。

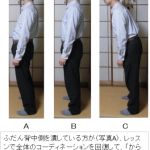

写真は、レッスンで、股関節・膝関節・足関節の曲がるところを確認しているところ。

6.脳の中の身体地図をピアノのエスケープメントにまで拡張すること(アレクサンダーテクニーク教師かわかみひろひこオリジナル)

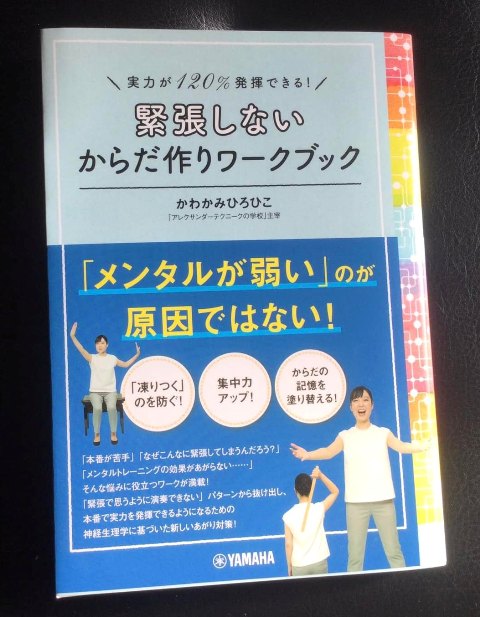

詳細は、アレクサンダーテクニークを応用した書いた拙著『実力が120%発揮できる! ピアノがうまくなる からだ作りワークブック』(ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス)に書きました。

アレクサンダーテクニーク教師かわかみひろひこのメッセージまとめ

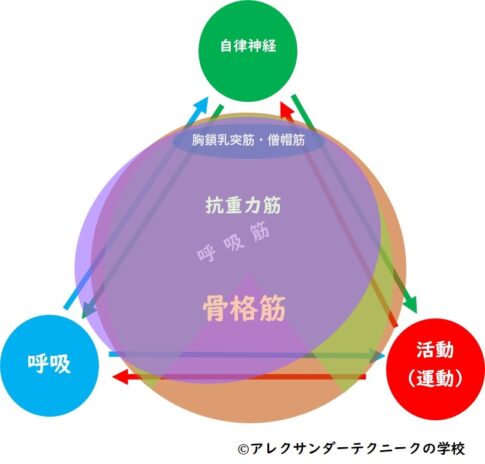

そしてここまで述べてきた気をつけるべきことは、すべて同時にそして順番に起こる必要があります。

なお、「からだ」のことをたくさん考えて、音楽に注意が向かなくなるのは本末転倒です。

「からだ」も「こころ」も含めた全体をうまくコーディネート(協調)できれば、「からだ」を思うことは、表現のためのベースにすることができるのです。

トラブルで困っているときには、自分自身の力だけで解決することが難しいことがあります。

また指導者の方たちの中には、なかなかトラブルを抱えた生徒さん達になかなか意図が伝わらずご苦労されることがありますね。

実際にどうするのか、あるいはどのようにご指導すればよいのかということにご興味をお持ちの方には、アレクサンダーテクニークの教師のかわかみひろひこからレッスンを受けることをお勧めします。

または拙著『実力が120%発揮できる!ピアノがうまくなる からだ作りワークブック』(ヤマハミュージックメディア)をご参照ください。

アレクサンダーテクニークの学校のメルマガ

コメントを残す