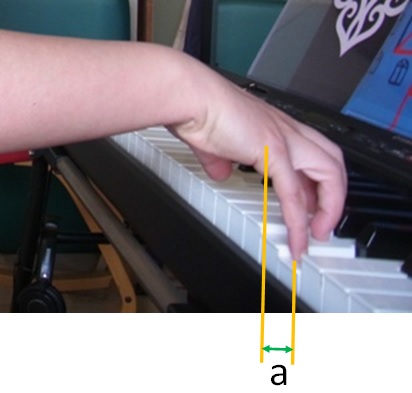

アレクサンダーテクニークのレッスンで、ピアノのトリルが苦手な生徒さんたちと出会う

アレクサンダーテクニーク教師かわかみひろひこのレッスンにお見えになったピアノを演奏される方のなかに、トリルを弾くと、

- 速く弾けない

- 腕に負担がかかる

という方がいらっしゃいます。

アレクサンダーテクニーク教師かわかみひろひこが考案する、苦手なトリルを光るようになる方法

解決のための方法は2つ。

- 全身を伸びやかにする

- 二の腕の動きを自由にする

例えばアレクサンダーテクニークを使って、全身を伸びやかにする

全身を伸びやかにすると申しあげましたのは、苦手なところに来ると、私たちは知らないうちに、全身の抗重力筋を緊張させて、「からだ」全体(特に頭や脇の下周辺)を押し下げます。

反対のお仕事をする複数の対の筋肉を同時に緊張させるので、全身が硬直してますます演奏することを困難にしてしまいます。

ではどのようにして全身を伸びやかにするかについては知るには、次の3つ選択肢があります。

- このWEBの他のページを注意深くご覧になる。このページ。

- 拙著『実力が120%発揮できる! ピアノがうまくなる からだ作りワークブック』(ヤマハミュージックメディア)を序章と第1章と第2章のワークを本のやり方に従って実習する。

- アレクサンダーテクニーク教師かわかみひろひこのレッスンをご受講される

全身がある程度のびやかになったうえで、まだ上記の課題が残る場合には、手首と肘のあいだの2本の骨、尺骨と橈骨をマッピングすると効果的です。これはトレモロのところで解説しますので、下記のリンク先をご参照ください。

アレクサンダーテクニーク教師かわかみ ひろひこ が編み出した、ピアノでトレモロをうまく弾けるようになるためのコツ

二の上の動きを自由にする-アレクサンダーテクニークのディレクションを使って

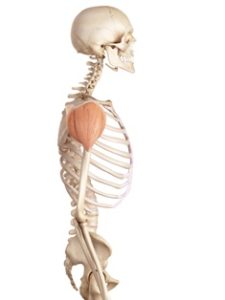

上記のワークを実践されたうえで、まだ課題が残る場合には、三角筋を解放する手順を行います。

三角筋は、3つの部分からなります。

- 鎖骨を起始とする鎖骨部(正面から見ると、よく見ることができます)

- 肩甲骨の肩甲棘の下縁を起始とする肩甲棘部(背中側から見ると、よく見ることができます)

- 肩峰を起始とする肩峰部(横から見ると、よく見ることができます)

起始(きし)というのは、骨を動かす骨格筋の場合、比較的動かない方です。

より動き方を停止(ていし)と言います。

この起始から停止までの方向を思うと、筋肉の緊張をほどくことができます(この方法は、アレクサンダーテクニーク教師かわかみひろひこが考案した方法です)。

トリルがうまくいかないときには、この三角筋が緊張しすぎて、二の腕が自由に動かなくなっているケースがありますので、有効な場合があります。

なお、起始から停止までの方向を思うコツを得るには3つの方法があります。

- アレクサンダ-テクニーク教師かわかみひろひこのレッスンを受講される

- 自分で研究する(何年かかるか分からないけれど)

- 他の人から学ぶ(学べるかどうかわからないけれど)

2018年3月のアレクサンダーテクニークのグループレッスン全体のまとめは下記のリンク先をご参照くださいませ。

札幌レッスンのご報告その2:2018年3月23日(金)グループレッスン&個人レッスン

アレクサンダーテクニーク教師かわかみひろひこのレッスンの勧め

お悩みや課題のあるピアノ奏者向けのアレクサンダーテクニークのレッスンについては、次のリンク先をご参照くださいませ。

ピアニストの方に-演奏中の腕・肩・首・腰への負担を減らしたい方、運指を改善されたい方、オクターブの連打が苦手な方、重量奏法・重力奏法を身につけたい方

コメントを残す