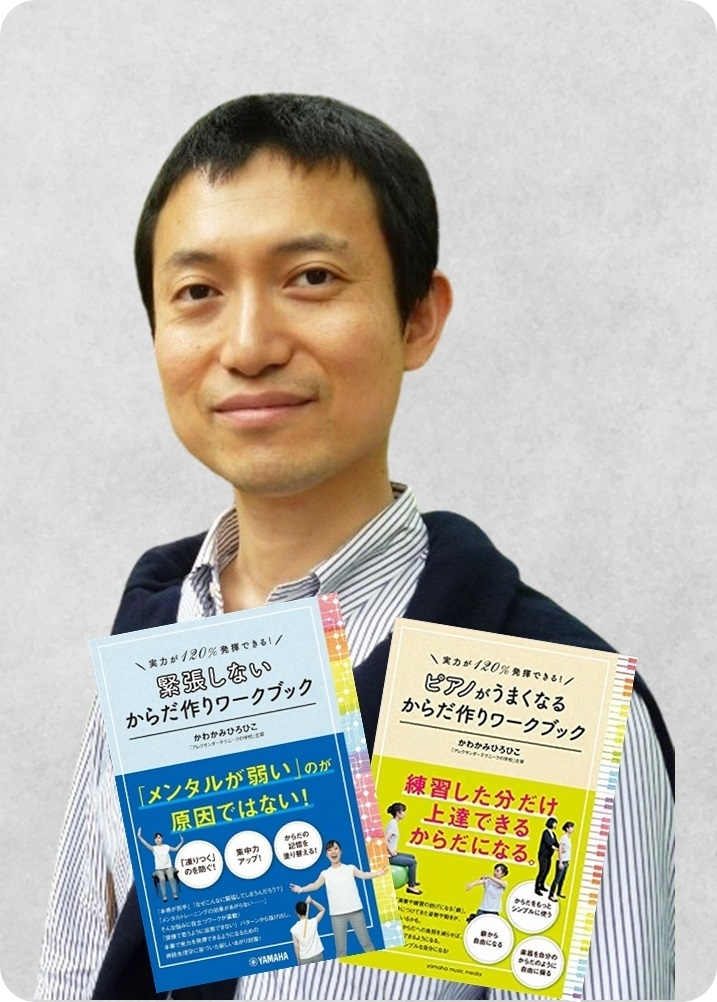

アレクサンダーテクニーク教師かわかみひろひこのご挨拶

アレクサンダーテクニーク教師のかわかみひろひこです。

2003年から教え始め、音楽系大手出版社のヤマハさんから2冊を本を出しています。

『実力が120%発揮できる!ピアノがうまくなる からだ作りワークブック』

『実力が120%発揮できる!緊張しない からだ作りワークブック』

2024年から、演奏家が生徒さんに、からだの使い方を教えることができるようになれる響く音メソッド®の講師トレーニングをしています。

アレクサンダーテクニークから生まれた響く音メソッド®の講師トレーニングの報告

2025年7月20日(日)に響く音メソッド®のオンラインの講師養成コースのグループレッスンをしました。

今回の受講者は、声楽家のYさん、沖縄民謡のIさん、ピアノ奏者・ピアノ教師のTさんです。

プライマリー・ムーブメントに出会うワーク

最初に参加された方たちに、体調不良個所をお聞きします。

椅子に浅く座るか立った状態で行います。

呼吸の動きとは異なる背骨の動きと頭部のわずかな揺らぎに気づきます(詳細な方法は、受講者の方のみにお知らせします)。

視野を適度な広さに保ち、頭部や背骨の動きや体調不良個所の感覚が脳に登ってきたら受け取り、受け取ったら即座に手放します。この「受け取り->手放し」のサイクルを繰り返します(詳細な方法は、受講者の方のみにお知らせします)。

ワークの結果

- 声楽家のYさん:下腹部の重さと痛み、前日のコンサート鑑賞での「大人の修学旅行」的な飲酒と暴飲暴食による胃の重さが解消した。

- 沖縄民謡のIさん:2-3日継続していた左の腰痛が、重みや痛さが分散して楽になる。

- ピアノ教師のTさん:腰が楽になり、後から気づいた首から頭のこわばりとむくみも軽減。

声楽家Yさんとのアレクサンダーテクニークの原理に基づいたレッスン

ヨーロッパ系言語特有の母音から母音の美しい変化

イタリア歌曲の演奏で、ヨーロッパ系言語特有の母音から母音への美しい変化を習得されたいそうです。

最初に歌っていただいた後に、次のワーク2つをしました。

ワーク1:左を向くときに右手で右の頭の後ろをポンポンポンして、右を向くときに左手で左の頭の後ろをポンポンポンします。

首の筋肉が適度に緩む効果があります。

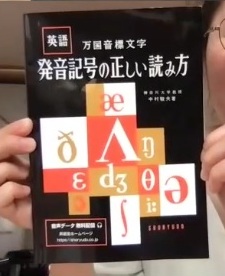

ワーク2:発音記号の口腔断面図を参考に、歌いながら母音の口の中と外の形変化に注意を向けます。表情筋・軟口蓋・舌に働きかけることができます。

その後、もう1度歌っていただきました。

ワークの後の演奏の後

Yさんご自身が次のご感想をおっしゃいました。

- 母音の流れが滑らかになり、次の母音を予測しながら歌える感覚を獲得できました。

他の方たちからは次のようなフィードバックがありました。

ピアノ奏者Tさんのご感想

- 響きがより増して、ビフォーよりアフターがさらに素敵になりました。

沖縄民謡のIさんのご感想

- ビフォーも途切れ感がすごく出てるということはなかったけれど、ワークした後に母音がちゃんとはっきり聞こえたし、母音の違いもちゃんと分かったので、すごいなと思いました。

これらの2つのワークを行った背景を説明しました。

抗重力筋(運動学の用語)を構成する首の大きな筋肉の胸鎖乳突筋・僧帽筋は副神経(脳神経XI)支配です。そして、副神経は自律神経に関するポリヴェーガル理論(多重迷走神経理論)では、腹側迷走神経複合体の構成要素です。

そして首の筋肉が適度に緩むことで、副神経の働きが表現に適切な状態になり、副神経の影響を受けた腹側迷走神経複合体を構成する他の脳神経全体が、表現に適した状態になります。

また発音記号の本を見ながら口の中と外の形に注意を向けることで、表情筋を支配する顔面神経(脳神経XII)・軟口蓋の筋肉に関わる迷走神経(脳神経X)腹側肢・舌の知覚に関わる舌咽神経(脳神経IX) の働きを表現に適した状態にすることができ、これらの神経の影響を受けた腹側迷走神経複合体を構成する他の脳神経全体が、表現に適した状態になります。

日本歌曲の表現力の向上

11月に師匠(バリトン歌手)の追悼コンサートを開催予定。

中山晋平(大正~昭和初期の作曲家、民謡を西洋音階にアレンジ)作曲「矛を収めて」を選曲。師匠のCD録音に強い愛着があり、豊かで力強い歌声のイメージがあるそうです。

まずYさんに歌っていただきました。ご自分では次の課題があるとおっしゃいました。

- 楽譜に「男らしく爽やかに」との指示がありますが、一音目の「ほ」(矛を収めて)が決まらない。決めたいが、ぶつけたくない矛盾した状態。

- 子音の歌いにくさも課題。

ワーク:楽譜の白い地の部分を奥に見ながら指揮を振る。

ワーク:「叩き」のときに、脇の下を潰さないように胴体の奥行き(斜め後ろ上)のディレクションを思いながら行う。

次に指揮はせずに、方向を与えながら歌っていただきました。

「男らしく」の表現について、リズムを明確にすることで解決を図ることが私の意図でした。

アフターの演奏について、Yさんご自身は次のご感想をおっしゃいました。

- 歌いやすさが劇的に向上。

- 脇が押し下げられないことによって、一定のポジションで歌唱可能になった。

- リズムが明確になることで歌詞も聞き取りやすくなり、勇ましく男らしい世界観(クジラ漁の歌としての力強さ)が自然に表現された。

- 民謡的要素も際立った。

他の方たちからは、次のフィードバックがありました。

沖縄民謡のIさんからのフィードバック

- リズムがはっきりして、歌詞もはっきり聞こえるようになった。

- 歌の世界がちゃんと前に出て、歌の景色が見えやすくなった。

- 男性らしい勇ましい歌になった

銀河鉄道の夜公演での「リラックスパフォーマンス」実施報告

目的は、障害のある方や感覚に不安のある方も安心して観劇できる環境作り。

具体的取り組みとして次のことを行ったそうです。

- 観劇中の声出し許可

- 途中退場許可

- 泣くことの許可

- 聴覚に不安のある方への字幕提供

次の効果があったそうです。

- 観客のリラックス状態が演者にも伝わる

- 相互の自律神経が整った状態で舞台開始

- こちらのレッスン行う「ぬいぐるみさん」ワーク(緊張緩和技法)と同様の効果

- 意図的にこのような状態を作り出せる可能性への気づき

沖縄民謡のIさんとのアレクサンダーテクニークの原理に基づいたレッスン

ポップスのバンドの本番前に眠くなったのはなぜ

Iさんから次のお話がありました。

いつもステージの本番前は、身体が硬直するけれど、今回は硬直はせずに、その代わりに出番の2つ前から、眠気が来ました。

本番中は眠くならずに、いつもよりむしろちょうどよい感じで演奏できました。

本番前に緊張したのはなぜでしょう?

いつもの睡眠時間を聴いたら、5時間くらいなのだそうです。

本番前だけ長く眠っても、睡眠負債が貯まるので、7-8時間毎日眠るのが理想的であることをお話しました。

それでも、本番前に身体が硬直しなかったのは、大きな進歩です。

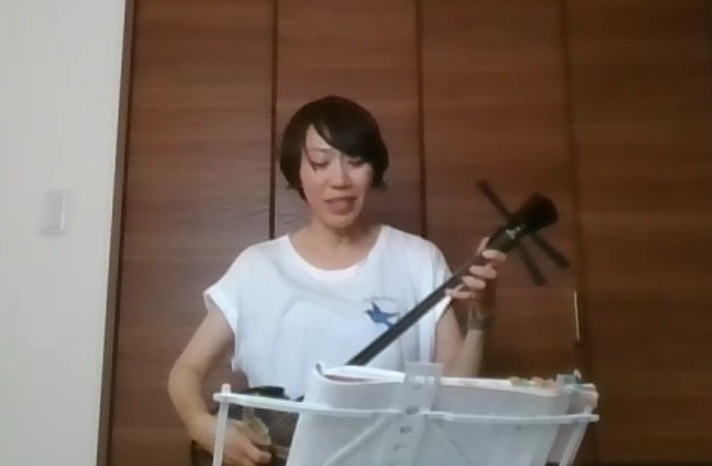

沖縄民謡の速いテンポの曲の三線の演奏で指の動きがバラバラになり、特に小指の高音が遠くて音が繋がらない

Iさんの課題は、沖縄民謡の三線の演奏で、速いテンポの曲で、指の動きがバラバラになり、特に小指の高音が遠くて音がつながらないとのことでした。

演奏していただいた後で、次のワークを提案しました。

ワーク:ウォールワークの応用したにゃあのワークをしました。壁を背にして立ち、肘を曲げ前腕を水平に、手は横縦のアーチ形で小指根元を緊張させます。そして各指先から5円玉の穴サイズのビームを出しながら「ニャー」と言って腕を前に出すワークを片手ずつ両手で行いました。

Iさんから次のようなフィードバックがありました。

- 肩周りの筋肉がすごく楽になった。

- 肩周りの腕の動きがよくなった。

そして、小指で高い音を弾く前に、小指の根元の筋肉を緊張させるようにアドバイスして、演奏していただきました。

声楽家のYさんからのフィードバックは次の通りです。

- ビフォーの演奏も苦しそうではなかった。

- アフターの演奏は、小指の高い音を弾く前の音がもう全然違って、ファーンって楽に響いて、響きが豊かになって、伸びやかになった。

沖縄の海辺で聞いてるみたいな、幸せな気持ちになりました。

ピアノ奏者のTさんかのフィードバックは次の通りです。

- いつもと違う感じの曲調で、この蒸し暑い今日にふさわしい素敵な曲だなと思って聞いてました。

- ワークの後、音色も変わりました

- ワークの後、音楽が、出た一音が次の一音にこうどんどんどんどんつながるようになった。

- 軽快なリズムがその流れ出したというか感じ

- とても素敵でした

Iさんご自身からは次のようなご感想をいただきました。

- 肩周りの塊が楽になり、指が長くなった感覚。

- ビフォーよりもアフターの方がリズムに乗って弾けた

- 音のつながりと響きが大幅に改善

- 自分が思ったことも、お2人にもそれが伝わっていたのが嬉しい

コンクールの低音域の発声の根本的改善

次回コンクールの課題曲が最低音から始まるが、自分が認識している最低音よりもさらに低い音から開始するため、全く出ている感覚がない。従来高音で苦労することが多かったが、今回は低音が課題とのこと。

歌っていただいた後で、ベテランのアレクサンダーテクニーク教師で、ボディマッピングの創始者のウィリアム・コナブル博士から教えていただきました7層ボディーマッピングを行いました(多少アレンジを加えています)。

手順は次の通りです。

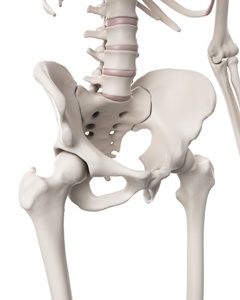

椅子に座り、右手を左膝、左手を左大転子(太ももの付け根近く外側の出っ張り部分)に「お化けの手」で優しく着地。

第1-3層(骨関連):

• 太ももの骨に注意→骨髄(赤くてドロドロ、血液を作っている)→骨の層(生きている骨には水分が含まれる)→骨膜(骨の薄い膜)の順に注意を向ける

• 骨髄に注意を向けると尾てい骨付近に反応が出る可能性あり

第4-6層(軟部組織):

• 両手を一度離し、左手をお化けの手で太ももに着地

• 筋肉層(心臓後方への注意が向く可能性)→筋膜層(筋肉は筋膜の袋に入っている、喉への注意が向く可能性)→皮膚層(脳の視覚野への注意が向く可能性)→毛穴・汗腺の順に注意

右足にも同様のプロセスを実施し、左右の感覚の違いを確認。

その後、低い部分で骨髄に注意を向けるようにアドバイスして、演奏していただきました。

演奏後、Iさんご自身からは次のご感想をいただきました。

- 下の領域が劇的に増加した。

- 従来詰まっていた感覚に伸縮性が生まれ、低音域が格段に改善

他の方たちからのご感想は次の通りです。

声楽家のYさん

- 低いところから主旋律に入った時の安定感があり、重くしなくても自然にそこに行けている

ピアノ奏者のTさん

- 音域が広がり、低いけれど重くない自然な状態になっている

指導者から歌詞を切って歌うように言われたが対応できない

Iさんの次のお悩みは、10月発表会でのグループ歌唱用楽曲について、個人的には歌詞をつなげて歌いたいが、合唱では単語を立てる必要があることから、沖縄民謡の先生から単語を切って歌うよう指導されており、自分のふだんの歌い方とのギャップで困惑されているのだそうです。

次の順番でワークをして参りました。

- 歌詞をIさんにとって通常のやり方で朗読していただく。

- 頭をポンポン叩きながら歌詞を朗読していただく。

※ 朗読中に、首を縮めて、頭を胴体に押し下げるのを防ぐため - 上の歯の表側を磨きながら歌詞朗読

※ 自律神経を表現にもっとも適切な状態にするため

その後、Iさんに演奏していただきました。

ワークの効果について、Iさんご自身からは次のご感想をいただきました。

- 一言一言の重みが変わった

- 伸ばすことでごまかさずに言葉を丁寧に伝えられるようになった

声楽家Yさんからのワーク後の演奏に関するフィードバックは次の通りです。

- 三線の一音目が楽に弾けてる

- ワークする前は表情が苦しそうで、悩みながらやってんだろうなみたいなあの感じがしたが、表情が全然違って、これはうまくいきそうっていう安心感が、画面越しで伝わってきた。

- 単語を沖縄民謡の先生が切ってとご指導されるのは、よくわかります。 私も、合唱指導とかしてるときに、その単語を大切に歌いたいからと指導します。流れは流れのままなんだけど、言い直して単語を立てていきたいみたいな。

- でも、ワークの後は、切るのではなくて、自然に切れて聞こえるというか、あの1つ1つが独立して聞こえるっていう風になり、言葉が聴き取りやすくなりました。

- 沖縄料理食べたいと思いながら聞いちゃいました。

ピアノ奏者Tさんとのアレクサンダーテクニークの原理に基づいたレッスン

ラフマニノフの楽曲の演奏で、速いテンポで縦割り(拍の頭で区切る演奏)にならず、フレーズを流れるように弾きたい

最初に課題の曲を演奏していただきました。

Tさんは、ラフマニノフの楽曲の演奏で、速いテンポで縦割り(拍の頭で区切る演奏)にならず、フレーズを流れるように弾きたいというご希望をお持ちでした。

そこで次のワークを提案しました。

ワーク1:立って、先ほど演奏していただいたラフマニノフの楽曲のリズムを、こっくつの斜め後ろ方向をイメージしていただきながら、足で取っていただきました。

ワーク1の後で、もう1度演奏していただいたところ、Tさんご本人からは、演奏中に余裕が生まれたというフィードバックがありました。

ワーク2:壁から10-15cm離れて背を向け、膝を曲げてお尻を含む背中側を壁につける。頭は壁につけず、息を吸うとき壁の向こう側と横に向かって胴体が膨らみ、吐くとき自然に小さくなる身体の動きを観察していただきました。

ワーク2の後で、もう1度演奏していただきました。

Tさんご自身からは、

- 「余裕を持って弾いていいんだよ」という体の教えを感じるとのことでした。

声楽家のYさんからのフィードバックは次の通りです。

- 一回目のワークの後は、横に流れる感じがして、右手で弾くメロディーがすごく際立った感じがした

- 2回目のワークの後は、両手が一緒になって小節を飛び越えて、フレーズがつながっていくっていう感じがした。

- 一回目のワークの後は、途中から余裕があるんだろうなっていう感じがして、2回目のワークの後は一音目からもう大丈夫っていうなんか安心感がある感じがしました。

沖縄民謡のIさんのご感想は次の通りです。

- ワークの前は、途切れているとは思わなかったが、円が大きかった。ワークの後は円がなだらかになった感じがする。

- 2回目のワークの後は、強く出したい音が綺麗に流れて出せているのだろうと思った

- どんどん気持ちよい演奏になった。

ラフマニノフの楽曲の演奏で、同じリズムパターンが続く箇所で、速いテンポになると、中音域から高音域に移行する際に「あってない」感覚で混乱が生じる

はじめにTさんに課題のある曲を演奏していただきました。

ラフマニノフの楽曲の演奏で、同じリズムパターンが続く箇所で、速いテンポになると、身体の使い方がまずくなり、中音域から高音域に移行する際に「あってない」感覚で混乱が生じるとのことでした。

そこで次のワークをご提案しました。

第1のワーク:太極棒を両手に挟んで持ち、横に大きく揺らす。その際に「頭の高さ、胴体の奥行き、太ももが長い長い」と「胸横筋外へ外へ外へ と肩甲骨外へ外へ外へ」を意識しながら徐々に静止してゆきます。

Tさんに再び演奏したていただいたことろ、「うっ」てなっちゃう感じは解消されましたが、まだ不完全とのこと。

そこで、次のワークをご提案しました。

第2のワーク:アレクサンダーテクニークのウォールワークの変形。壁から10-15cm離れて背を向け、膝を曲げて背中側を壁に着ける。頭は壁につけず、背骨の動きと肺の拡張・収縮を感じながら、視野を適度な広さに保つ。体の情報を脳で受け取り即座に手放すサイクルを繰り返す。

もう1度弾いていただきましたが、それほど技術的に難しくない箇所で、右手を間違えました。観察していると、原因は右手ではなく、左手が上行して、身体の正中矢状面に近づくときに、左の脇を前に崩しているのが原因だと私は思いました。

その方が届きやすいからと、脇の下を崩す方が多いのですが、そのようにすると、身体全体が右方向に捩れて、かえって演奏しにくくなります。

第3のワーク:そこで、右手で、左の脇の下に触れていただき、左の脇の下が前に崩れないようにして、「胸横筋が外へ外へ外へ、肩甲骨が外へ外へ外へ」と思っていただいたまま、左手だけで演奏していただきました。

左手が弾きやすくなったことと、全身が捩れなくなったことをTさんご自身に確認していただいた上で、

第4のワーク:仮にエネルギーの身体があるとしたら、皮膚の表面より0.001ミリ小さくするように思っていただきます。

よく知られていることですが、脳の中には、身体の地図があります。

脳内の体の地図の種類:

• 大脳の運動野:命令、体性感覚野:感覚処理

• 小脳:運動学習・調整用

• 大脳基底核:運動制御用

ピアニストの脳の特徴:

• 大脳・小脳の指の地図:一般人より拡大(使用頻度に応じた適応)

• 大脳基底核の指の地図:一般人より縮小(重要な発見)

大脳基底核地図の機能:

• 地図が大きくなると粗大運動は可能だが細かいパッセージや技巧的な演奏が困難

• 地図が適切に小さいと洗練された細かい動きが可能

かわかみの仮説ですが、「気の身体をわずかに小さくする」ことで、大脳基底核の地図のサイズを表現に適切な大きさに調整できるのではないかと考えています。

声楽家のYさんからのフィードバックは次の通りです。

柳生たみさん

- すごく不思議ですが、うまくいくときは見ていても、「ああ、うまくいくだろうな」と思って始まります。

- エネルギーの身体をちっちゃくするした途端に、ああ、なんかうまくいくなって思いました。

- 壁について呼吸した後はなんか自由になったんだけど、自由になりすぎてコントロールしづらいのかなみたいな感じがした。

- でも、エネルギーのの体を小さくすると、それが全部整ったみたいな

沖縄民謡のIさんからは、次のフィードバックがありました。

- ワークの前は、すごく細かくて、すごく難しそうだなぁと思って聞いていた。

- ワークするにつれて、音に合わせて、音の速さとか、その音の細かさに合わせて、なんか手がちっちゃくなっていくような感じで。

この後、お仕事があり、Tさんは先に退室されました。

アレクサンダーテクニークを使って身体を柔軟にする方法

沖縄民謡のIさんから、全身が硬すぎて柔軟性向上の入り口が見つからない状態であるというお話があったので、簡単な方法をご指導しました。

側屈運動による指導:

• 立位で、アレクサンダーテクニークの原理を使って、無理のない姿勢を確保

• 左右の側屈で硬い方向を特定(左側屈がより困難)

• 硬い部位(腰の右側背中側)を「下から上に向かって長い長い長い」と意識しながら動作

• 手のひらを天井に向ける変化で伸びる部位を変更

• 両足への均等荷重の重要性を指導

今回は側屈運動の実行いましたが、ラジオ体操はよく考えられて作らているので、全身が伸びやかになるアレクサンダーテクニークの基本的な方向を大事にしながら、ゆっくりやることをお勧めしました。

あなたも仲間に加わりませんか?

響く音メソッド®は、アレクサンダーテクニーク教師かわかみひろひこが編纂した、音楽の先生が生徒さんにカラダの使い方を教えるようになるためのメソッドです。

現在講師トレーニング実施中です。

説明会は随時開催します。

#アレクサンダーテクニーク

#ボディマッピング

#響く音メソッド

#からだの使い方

#カラダの使い方

#身体の使い方

#パフォーマンス

#表現力

コメントを残す