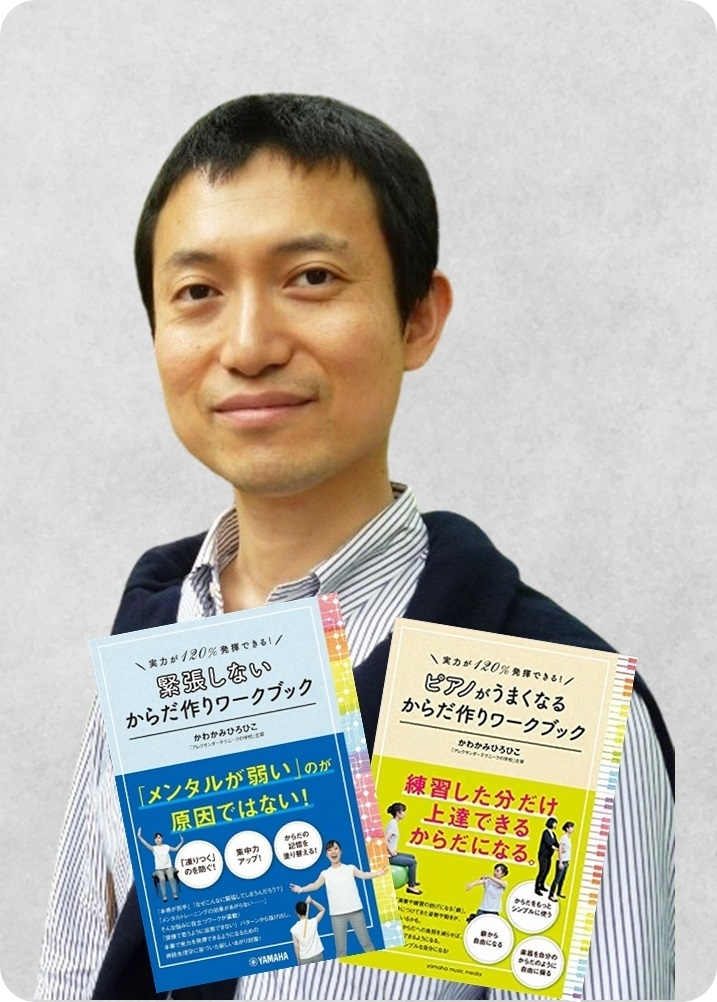

アレクサンダーテクニーク教師かわかみひろひこのご挨拶

アレクサンダーテクニーク教師のかわかみひろひこです。

2003年から教え始め、音楽系大手出版社のヤマハさんから2冊を本を出しています。

『実力が120%発揮できる!ピアノがうまくなる からだ作りワークブック』- 『実力が120%発揮できる!緊張しない からだ作りワークブック』

2024年から、演奏家が生徒さんに、からだの使い方を教えることができるようになれる響く音メソッド®の講師トレーニングをしています。

アレクサンダーテクニークから生まれた響く音メソッド®の講師トレーニングの報告

2025年7月13日(日)に響く音メソッド®のオンラインの講師養成コースのグループレッスンをしました。

今回の受講者は、ピアノ奏者・ピアノ教師のYさんとTさん、声楽家のYさんです。

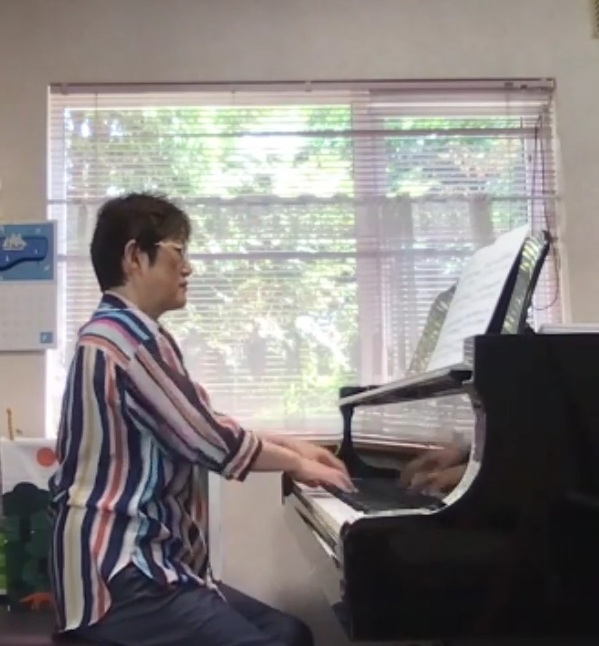

ピアノ奏者Yさんとのアレクサンダーテクニークの原理に基づいたレッスン

Yさんの生徒さんおふたりがPMFに参加

管楽器の生徒さんおふたりがパシフィック・ミュージック・フェスティバルに参加。ファゴット奏者は室内楽でも演奏予定で、その機会に写真撮影を予定されているとのこと。

かわかみは、インスタグラムでお教室の実績としてアピールすることをお勧めしました。

小学校1年生(6歳)の生徒さんに関するご報告

ピアノでドの音を演奏しようとすると、ふにゃっという音になっていました。

座るときの座骨の向き(斜め後ろ下方向)と肋骨の方向(斜め後ろ上方向)を意識してもらうようになって、ずいぶん改善されたとのこと。

打鍵の際に脇の下の押し下げも減ったそうです。

前回のレッスンでは、ピアノらしいよい音で弾いてもらおうとされたそうです。

そこで小学校1年生の生徒さんに、手の形を機能肢位の形にしてバランスボールのまり突きをしてもらったそうです。

それで弾いていただいたら、一発目の音はよい音が出たそうです。

「よい音出たね」と言ったけれど、まだよい音かどうかを学んでいる最中でそれは分からなかったそうです。

そして、それをしたら、右手と左手の弾き分けと、四分音符と八分音符を弾くのができなくちゃっって、本人はそれがショックだったそうですが、「1つ新しいことをすると、今までのことがなくなることがあるの」とおっしゃったそうです。

お母様にはビフォーとアフターの動画をお見せしたそうです。

次回は肋骨の向きについて レッスンでお伝えしようとされているそうです。

ワイスバーガーの「樹の子守唄」の冒頭部分

カナダ人作曲家のワイスバーガーの日本に関する組曲「ミセラニー」から「樹の子守唄」を30年ぶりに演奏することになりました。

空気感を作りたいというのがテーマだそうです。これからどうやって作品を作り上げてゆこうかと考えていますが、まずは聴衆を現実世界でないところに誘いたいそうです。

まだ今はただ弾いている感じなのだとか。

そこで、バランスボールに乗っていただき、跳ねていただきました。このときにアレクサンダーテクニークの基本の4つのディレクションを思って、身体を大きくしたまま、跳ねます。

跳ねながら、

-

座骨の斜め後ろ下への成分を増やしたり

-

胴体の奥行きの斜め後ろ上の成分を増やしたり

-

太ももが長~い長~いの成分と足の裏の成分を増やしたり

跳ね方が変わることを経験していただきました。足の裏の成分を増やしたときが、もっともバランスが取れて、下半身が安定したそうです。

ワークの後で、再び同じ曲の冒頭を演奏していただきました。

ご本人の演奏後のご感想は

音響は変えたつもりはないけれど、厚くなった

声楽家のYさんから次のご感想がございました。

-

左手の最初のポーンが凄く変わった

-

芯のある音が響きを纏っているように聞こえる(特に左手)

-

ピアノの演奏を聴いているのに、お琴を弾くような美しい音のように聞こえる(作曲者がそういうイメージで作ったのかもしれないと思った)

-

両手が重なったところで、響きが洋楽の和声なのに、和の楽器の和声のように聞こえる

-

すてきな演奏でした

ピアニストのTさんのご感想

-

1回目の演奏もステキだった。ここ最近Yさんの演奏は画面越しで聴いているのに、響きがまるでホールで弾いているように聞こえる。

-

アフターを聴いて、ビフォーはたくさん考えて解釈された演奏なんだなと思うが、アフターの演奏は聴いていると物語に没入できる演奏であった。

-

ビフォーは響きが広がっていたが、アフターは響きがシャープになった(まとまった)ように聴こえたが、それが現実世界の出来事ではない別の世界の出来事のような効果を与えた

-

右手の左のバランスはビフォーも対照的でステキだったが、アフターは当たり前のように異なっていて、よりあるべきバランスに聴こえた

ワイスバーガーの「六段の調べ」の冒頭部分

最初に演奏していただきました。

ご本人が演奏を振り返って、

-

なにかごちゃごちゃになった

-

アレクサンダーテクニークの4つのディレクションを思いつつ、気の身体を小さくしたら、先ほどの跳ねるワークのディレクションが飛んでしまった。

-

フォルテなんだけれど、締まった感じにしたい。四角い箱の中の密度が詰まった感じ。

-

「樹の子守唄」とは異なる異空間に聴衆を誘いたい

そこで、四つん這いで歩くワークと、そのまま壁に頭をつけるワークをしていただきました。

そして、頭が高いところにいたまま、演奏していただきました。

アフターの演奏についてTさんのご感想は

-

余裕が生まれて、表現が変わった。

-

音色が変わった。

-

さっきの曲は日本的で、こっちの曲の方がむしろ異国情緒に溢れている

Yさんご本人のご感想は

-

感覚が全然違って、さっき話していたことが実現できそうな気がしてきた

-

この曲は進行していくと、だんだんと込み合ってくるが、「なんだっけ?」と思うと、頭が前に下に押し下がりがちだということがよく分かった。

-

そして、アフターで頭の押し下げが減ると、演奏したいものがより明確に見えてきて、実現できそうになる

-

それがTさんには余裕があるように聞こえるのだと思う

高校3年生の生徒さんの試唱に歯磨きワークを試した

矢崎さんが和音を弾いて、和音のなかのメロディーを歌っていただいたが、高校3年生の生徒さんが歌うときに、いっぱいいっぱいになっていました。でも、きっと一人では歌えているのだろうなと思い、歯磨きワークをされたとのこと。

その生徒さんから、すごく歌いやすくなったというフィードバックがあったそうです。

そこで、自律神経に関するポリヴェーガル理論の話をして、共演者や聴衆と繋がるためのワークなのだと解説されたそうです。

イギリスのフィンジ作曲のフィンジ作曲のシェイクスピア歌詞による歌曲の伴奏

矢崎さんの伴奏指導 矢崎さんはフィンジ作曲のシェイクスピア歌詞による歌曲の伴奏を演奏されました。来週声楽のレッスンに同行されるそうです。

Yさんご本人のご感想は

-

今の私のできる範囲ではよい演奏だった

-

でももっときっとよくなる

-

もっと意味を感じさせる演奏にできる気がする

そこで、声楽家のYさんと行った言葉のニュアンスを伝えるためのワーク、つまり歯磨きと左右を見ていくワークをしていただき、再び演奏していただきました。

Yさんご本人のご感想は

-

ピアノの前に座った瞬間から、暖かい空気が流れ、気持ちがほかっとなった

-

辞めたくない気持ち。こういうのは初めて。

-

こんなふうに弾きたかったんだということが分かった

-

自律神経は大事だなと改めて思った

Tさんのご感想は

-

私も温かい気持ちになった。

-

ワークの後は、音楽が先導する感じになった

ピアノ奏者Tさんとのアレクサンダーテクニークの原理に基づいたレッスン

生徒さんとのレッスンのご報告

前回レッスンで学んだ「浮いてしまう」問題で、脇の下に指を入れて脇の下を押し下げていることに気づき、脇の下を押し下げるのをやめて解決しました。

翌日、同じ悩みを持つ生徒レッスンで同じ手順を試したところ、生徒さんの指が浮いてしまう問題は解決したそうです。

モーツァルト作品でトリルがうまくいかないお悩み

モーツァルトの作品の演奏について大きく進歩されたことについて、ご報告がありました。

以前は「好きだけど弾けない作曲家」だったそうが、身体が整ってきたことで弾きやすくなったそうです。

しかしトリルで新たな課題が発生しました。指が速くなりすぎて音にならず、「詰まる」感覚があるのだそうです。

「詰まる」の意味が分からなかったので、質問したところ、Tさんご本人によると離鍵に問題があり、あたかも指が痙攣しているような状態になっているそうです。

またなんとか弾けるときにも、今度は「パカパカ」した音色になる問題を指摘。美しいトリルに憧れていらっしゃるそうです。

可能性として、総指伸筋が緊張している可能性を申し上げ、総指伸筋の起始からトリルに関わる指の停止までを長い長いと思うことで、総指伸筋の過剰な緊張をやめていただきました。

そして、縦にも横にもアーチのある手の形(打鍵する前の手の形)を定着させるために、アレクサンダーテクニークの伝統的な手順であるウォールワークを発展させた、にゃあのワークを行いました。

そして教具と使って、脇の下を押し下げずに腕を前後にするワークを行いました。

それぞれのワーク後に演奏していただきましたが、段階的改善が確認され、音色と技術が向上されました。

ピアニストのYさんからのフィードバック

- こちらに聞こえてくる音が最初はあの重なって聞こえていて、それはZOOMでオンラインで効いているせいかもしれないなと思いながら聞いてました。

- で、えっと、総指伸筋が長くの後から、だんだんあの変化が生まれて、あの音がちょっあの聞こえやすくなった

- なんと腕の筋肉が動けている感じになった。

声楽家のYさんからのフィードバック

- 指が1つ1つが独立して動いて、音が粒がそろそろっていくみたいな感じ。

- いちばん最後のがコントロールできてるなっていう感じ

モーツァルト作品で左右の手がずれる問題

武田さんのピアノ指導 武田さんはモーツァルト作品で左右の手がずれるお悩みを抱えていらっしゃいました。

最後の小節で特にずれが生じ、通常は右手を弱く弾いてごまかしていた。

かわかみはブレインジム(教育キネシオロジー)の8の字を描くワークを以下のようにアレンジしたものを指導しました。

- 手の形は機能肢位にする。

- 両手で8の字を描くときに、全身を大きくしたまま、肩甲骨が外へ外へ、胸横筋が外へ外へと思う

これは左右半身の調整する効果があります。

ワーク後は演奏に余裕が生まれ、最後の危険な箇所も安定して演奏できるようになりました。

声楽家のYさんからのフィードバック

- 余裕があって安定して聞こえるようになった

ピアニストのYさんからのフィードバック

- 右手も綺麗だし、左手はすごく魅力的

- もうバッチリ

声楽家Yさんとのアレクサンダーテクニークの原理に基づいたレッスン

Yさんは最近演奏活動やお子さんたちの行事でお忙しく、レッスンに参加できず、久しぶりの参加でした。

言葉の意味が分からなくても美しいイタリア語の響きを伝えたいという理想

Yさんはチマーラ作曲の「雪は降る」をイタリア語で歌われました。11月のコンサートでの演奏を予定しており、言葉の意味が分からなくても美しいイタリア語の響きを伝えたいという理想を持っていました。

しかし、Yさんご本人がおっしゃるには、最初の演奏では音楽に追われる感じで、声を鳴らすことに意識が向いてしまっていたそうです。

そこで、かわかみはアレクサンダーテクニークの原理を使う歯磨きワークをしていただきました。

上の歯の表側を磨く動作で表情筋に働きかけ、それによって顔面神経に働きかけます。

またアレクサンダーテクニークの原理を使って左右を向く動きで、首の大きな筋肉(胸鎖乳突筋、僧帽筋)を調整した。これらの筋肉は副神経に支配されており、副神経の働きを調整します。

顔面神経・副神経ともにポリヴェーガル理論における腹側迷走神経複合体の構成要素として、他者とつながる効果があります。コミュニケーションを円滑にする効果があるので、言葉が相手に伝わりやすくなります。

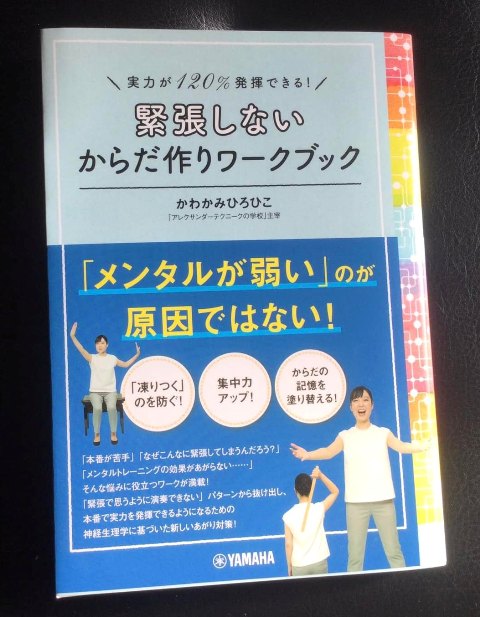

詳細は、拙著

- 『実力が120%発揮できる!緊張しない からだ作りワークブック』をご覧ください。

-

アレクサンダーテクニーク教師かわかみひろひこ著『実力が120%発揮できる!緊張しない からだ作りワークブック』(ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス)

その後、再びYさんに演奏していただきました。

ワーク後の演奏では、Yさんご本人曰く

- 歌いやすさが全然違う。歌い出しから楽。

- 息の使い方が改善し、言葉の表現に集中できる余裕が生まれた。

- 特にイタリア語の「fiocca」のf音の美しさを表現できるようになった。

ピアノ奏者のTさんからのご感想は次の通りです。

- Yさんの演奏は最近パソコンの画面越しとは思えないほど響きが豊かになっているが、ワークの前から演奏の響きが豊かだった。

- ワークの後は、歌詞がものすごく聴こえて来た。

ピアノ奏者Yさんからのご感想は次の通りです。

- ワークのビフォーとアフターで、歌声の聴こえ方は全然変わった。

- ブレスが音楽のなかに入った。

- ビブラートが明るくなった。

- 異質な音ハーの音かなんかに変わる瞬間に、そこが音楽的に本当に、あのエッセンスとして、あ、何言ってるんだろうっていう感じになります。もうそこで感じるものが、きっと何かが起こっているので、言語が日本語ではないので意味は分からなくても、気持ちが伝わる瞬間だったと思います。

-

アレクサンダーテクニークを生かした音楽家がカラダの使い方を教えるようになれるクラスの記念写真_2025年7月13日(日)

あなたも仲間に加わりませんか?

響く音メソッド®は、アレクサンダーテクニーク教師かわかみひろひこが編纂した、音楽の先生が生徒さんにカラダの使い方を教えるようになるためのメソッドです。

現在講師トレーニング実施中です。

説明会は随時開催します。

#アレクサンダーテクニーク

#ボディマッピング

#響く音メソッド

#からだの使い方

#カラダの使い方

#身体の使い方

#パフォーマンス

#表現力

コメントを残す