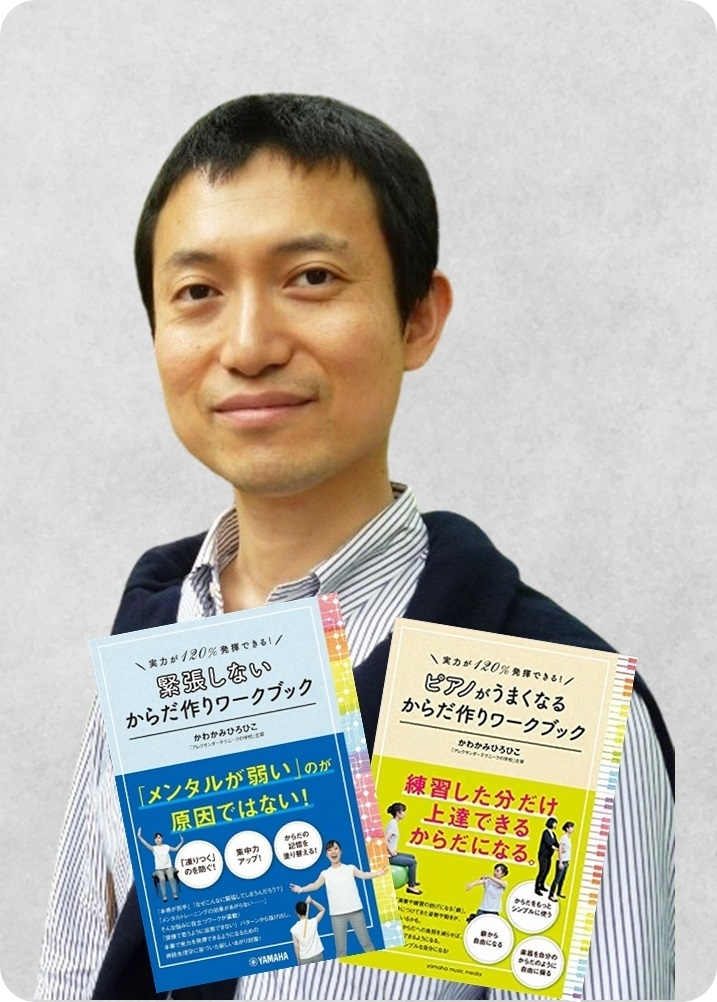

アレクサンダーテクニーク教師かわかみひろひこのご挨拶

アレクサンダーテクニーク教師のかわかみひろひこです。

2003年から教え始め、音楽系大手出版社のヤマハさんから2冊を本を出しています。

『実力が120%発揮できる!ピアノがうまくなる からだ作りワークブック』- 『実力が120%発揮できる!緊張しない からだ作りワークブック』

2024年から、演奏家が生徒さんに、からだの使い方を教えることができるようになれる響く音メソッド®の講師トレーニングをしています。

アレクサンダーテクニークから生まれた響く音メソッド®の講師トレーニングの報告

2025年7月17日(木)に響く音メソッド®のオンラインの講師養成コースのグループレッスンをしました。

今回の受講者は、ヴァイオリン奏者のFさんと、ピアノ奏者・ピアノ教師のYさんです。

指のフォーカルジストニアの症状のある方へのレッスンの方法

次のような説明をしました。概略を記載します。

- どの筋肉に症状が現れているのか特定する必要がある。

- そのために解剖学の本の指に関わる筋肉を知る。

- 手持ちの解剖学の本に手内在筋の記載が少なかったり、記載されていも分かりにくかったりしたら、別の本を読む。

- 一例としてカバンジの機能解剖学の上肢篇はお薦め。

- 起始から停止の方向を強くイメージすると、筋緊張をある程度防ぐことができる。

※この方法は、『実力が120%発揮できる! ピアノがうまくなる からだ作りワークブック』(ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス)で発表した、講師かわかみの発見した方法である。 - 局所性ジストニアの症状のある方へのレッスンは、なかなか順調に進まないから、忍耐が必要になる。

- 並行して、自律神経に関するワークを行う。

- 指への刺激の大きいワークは避けた方がよいことが多い。例えば、直接触れるなど。

ヴァイオリン奏者Fさんとのアレクサンダーテクニークの原理に基づいたレッスン

Fさんのアレルギー症状と改善過程

藤田さんは前回レッスン後に悩まされていた頭痛が完全になくなったとのこと。

アレルギー症状についても工事終了(2 日前)後に大幅な改善が見られましたが、朝の喉の痛みや軽いかゆみや、右目頭のかゆみは残存しているとのこと。

毎朝起きると喉が痛く、水分摂取により軽減するパターンが続いている。工事現場にキノコが生えるほどの湿度だったため、環境的要因が強く影響していたと推測されるとのこと。

そこで、アレクサンダーテクニークの原理の基本にプライマリー・ムーブメントというのがありますが、このプライマリー・ムーブメントに出会うワークをしました。詳細は割愛しますが、頭部の微細な動きと背骨全体の微細な動きに出会う方法です。

その際に視野に関する注意事項もございますが、これは人によって注意事項が異なるので割愛します。

徐々にその動きが背骨全体に及んでいることを認識していただき、同時に症状の残る部位(喉、右目)にも注意を向けます。

受け取っては手放すプロセスを繰り返すことによって、次のような効果が得られました。

- 最初は喉が燃えるようにかゆくなったが徐々に落ち着いた

- 唾を飲み込む際の狭窄感も改善し、以前は上顎奥がザラザラしていたが、はちみつを食べた後のような潤いを感じるコーティング感に変化した。

- 右目頭のかゆみも完全に消失した

- 体全体もふくよかになった感覚を得た

毎日継続してワークをされるようにお願いしました。

站椿功(たんとうこう)で努力せずに減量に成功

FさんはFさんのご主人とともに、響く音メソッド® のカリキュラムの1つの站椿功を実践されています。

Fさんから前回のスタミナ向上の相談を受けて、膝を深く曲げて站椿功をされるようにアドバイスしましたが、他に特になにもしていないのに、わずか10 日間で2 キロの減量に成功されたそうです。

かわかみは「站椿功をちゃんとやった結果ですよ」と申し上げました。

Fさんのご主人は腰痛があるため、5-10 分程度の短時間だけ練功すのですが、終了後に前側太ももがパンパンになる問題があるそうです。かわかみは、膝を曲げた際の足裏の体重配分が前に移動しすぎることが原因と判断し、次のアドバイスをしました。

- 踵(かかと)にもしっかり体重を乗せ、太ももの力を抜くこと。

- 深く曲げすぎないことをアドバイスししました。

- 指の動作など複雑な手順は5 分では不十分なため指法は行わないように注意しました。

音の聴き方の変化

以前のグループレッスンで、音楽家の聴覚情報の処理の特性を生かした、アンサンブルで共演する他の演奏家の音をあたかもご自分が出した音のように聴く方法を実験的に行いましたが、その後も実践を続けていらっしゃるそうです。

従来は音を探しに行って吸収しようとしていたが、出てくる音を吸い込むように聞くだけで演奏が大幅に改善されたとのこと。具体的には、今まで取れないと思っていた音程がほぼ取れるようになり、譜読みや初見演奏の速度も向上されたそうです。

ただし、本番や本番に近い練習での有効性はまだ確認していない段階なのだとか。

楽譜を立体的に見る見方とセットにするとよさそうですねとお話ししました。

苦手意識のあるフレーズに近づくと、ドキドキするというお悩み

- いつでもちゃんと弾けて、ミスもしない。ハーサルでもミスしないし、以前の本番でもミスったことはないんだけど、なんかここ嫌みたいな部分があって。

- 本当にこうイメージの中でもミスってるイメージはないけれど、手に馴染むまでに時間がかかってたり、あと手は先に行くけど、頭が追いついてなかったりとかあ、次だとなんだっけと思って指は動いてて音も合ってるけど、頭があの遅れてたりっていうフレーズがあります。

- 曲の苦手なフレーズ部分を思いながら、Vooサウンドをやっても、一時的な効果

はあるが、根本的解決には至っていない。 - そこだけちょっと心拍数上がる感じで通過するんです。

曲の苦手なフレーズ部分を思いながら、Vooサウンドをやっても、一時的な効果

はあるが、根本的解決には至っていなかったとのことでした。

そこで、どのような手順で行うのか詳細についてお話ししました。

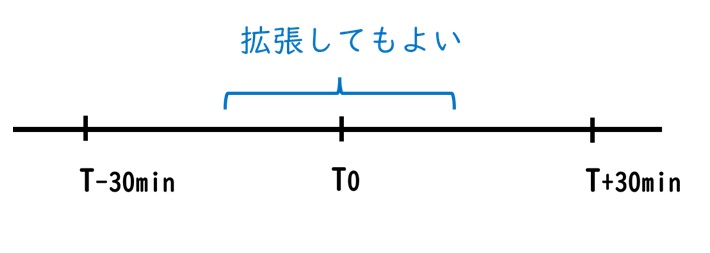

- まず数直線を書く。

- なにか出来事が起きた時点をT0と名づけます。そして、T0の例えば30秒前をT-30秒、30秒後をT+30秒、15分前をT-15分、15分後をT+15分と設定する。

- いきなりT0からワークするのではなく、安全なT0から離れたところからワークを始める。上記の時間軸の設定は安全に感じられるところから徐々にT0に近い方に向かって、段階的に遠くから設定する

- 重要なのは、想像の中で時間軸を例えば10 倍に伸ばし、ゆっくりと近づいていくイメージしてもよい。

Fさんにお聞きしたところ、今までは、フレーズが始まる前から初めて、リアルの時間経過で演奏することを想像しながら、Vooサウンドをしていらしたとのことでした。そのやり方でも、効果はある場合もありますが、T0を短い時間に通り過ぎるので、効果が上がりにくくなります。

新しいやり方を試していただいたところ、Fさんご自身で次のようにワークを展開されました。

- T0だと思っていたところでは、心臓はバクバクせずに、その後の4小節で心臓がバクバクすることが分かった。

- その4小節部分の時間軸を伸ばしてワークした。

- その結果、心臓がバクバクするのは、ご自分が思っていたよりも後の小節だと分かった。

頭が整理しちゃってされてクリアになったので、何が怖かったかもとちょっとわかった。 - 絶対に音程は取れてるけど、この2 つの三と四の指の場所が怖いことがはっきり分かった。

子どもの頃のコンクール対策で行った作曲家の意図と乖離したボーイングと別れたい

Fさんの最大の悩みは、子供時代から身につけた演奏習慣と作曲家の意図との乖離でした。

実は多くのヴァイオリン奏者がコンクール対策や、子どもには表現しづらいボーイングを演奏しやすいボーイングに変えて、成人しても子どもの頃のままのボーイングで演奏することはよくあることなのだそうです。

Fさんはシベリウスのコンチェルトで、先生が決めたボーイング(弓の使い方)と作曲家本来の意図が異なるので、作曲家の意図したボーイングに変えたいと思っていますが、本番で混乱する恐怖があるそうです。

ワークは段階的に行いました。

- 8の字を描くワーク※効果なし

- 棒落としワーク:左手で行う際により心拍数が上がることを発見

- Vooサウンドで自律神経を落ち着かせる。

- 耳栓使用での「蚊の鳴くような音」でのワーク

※ 入りではうまくいって、このままうまくいくと思っていたら、うまくいかなかった。 - 眼房水のワーク:意図しているものを表現に繋げるのに効果的

眼房水のワークの後の演奏に関するFさんご自身のご感想です。

- ここ何10年でいちばんうまくいきました。

- 1ボーイングをミスしただけで(作曲家の意図とは異なるボーイングをしただけで)、完全にストーリーが変わるくらいに思っていて緊張していたが、そういうことにフォーカスしなくなった。

- 準備するのではなく、通り過ぎたときに、作曲家の意図通りのボーイングだった

ピアノ奏者のYさんのご感想です。

- 演奏が確信に満ちていた。

- レンジの幅が広がった

- 音形が上がるところも、その前から見えてくる

- 音楽が立体的になった

- ソリストらしく、すごく素敵

ピアノ奏者Yさんとのアレクサンダーテクニークの原理に基づいたレッスン

プーランクの曲の表現力が乏しい生徒さんの改善のご報告

Yさんは60 代女性生徒のレッスンについて報告してくださいました。

シューマンの楽曲に感動していた生徒さんが、プーランクの「エディット・ピアフを讃えて」では曲に好意をまったく持てなかったとのこと。

そこで、視覚野ワークを実施したところ左右差を発見し、右はしっかりしているが左がふらつく状態だったそうです。

その後、左右それぞれのバランス調整したら、演奏が豊かになり、生徒さんご自身が驚くほど変化したそうです。「こんなに豊かな曲だったのですね」とおっしゃったそうです。

ゆっくりとしたテンポの曲の前向きな表現

Yさんご自身の演奏課題として、コンクールの伴奏をゆっくりしたテンポで、けれど前向きな表現にされたいとご相談されました。

この曲は速く演奏すると、テンポ感が出やすいのですが、ゆっくり弾くと難しくなるそうです。

じゃかん腕の動きに振られているように思いましたので、アレクサンダーテクニークの原理を使って身体全体の大きさを思い出しながら、腰椎・胸椎・頸椎と反っていくワークをしていただきました。

そして、再度演奏するときには、頭の高さを大事にしたまま演奏されますようにお願いしました。

ヴァイオリン奏者Fさんのご感想です。

- アフターは、一小節ずつ締めてくださって、ゆっくりっていうよりも、それが心地い

いというか、あおられないというか、安心感につながってる。 - 音色も違う

- 先も見えてるけど、その先に見えている感じがあおられてるにならない

Yさんご自身のご感想です。

- アフターのゆったりしたっていうところが、ソリストにとって心地いい。弾き方だったら、そっちの方がいいのかもしれない

- 自分はやっぱりこう進みたい気持ちがあり、息が詰まる感じになっていた。

- しかし確かにあおられてしまうとフレーズが取りづらくなるので、レッスンのアーカイブを見て、あのリハの音源を聴いて。 何がいいのかっていうのは、ちょっと考える必要があるなと思いました。

あなたも仲間に加わりませんか?

響く音メソッド®は、アレクサンダーテクニーク教師かわかみひろひこが編纂した、音楽の先生が生徒さんにカラダの使い方を教えるようになるためのメソッドです。

現在講師トレーニング実施中です。

説明会は随時開催します。

#アレクサンダーテクニーク

#ボディマッピング

#響く音メソッド

#からだの使い方

#カラダの使い方

#身体の使い方

#パフォーマンス

#表現力

コメントを残す