アレクサンダーテクニーク教師かわかみひろひこのご挨拶

アレクサンダーテクニーク教師のかわかみひろひこです。

2003年から教え始め、音楽系大手出版社のヤマハさんから2冊を本を出しています。

『実力が120%発揮できる!ピアノがうまくなる からだ作りワークブック』

『実力が120%発揮できる!緊張しない からだ作りワークブック』

2024年から、演奏家が生徒さんに、からだの使い方を教えることができるようになれる響く音メソッド®の講師トレーニングをしています。

アレクサンダーテクニークから生まれた響く音メソッド®の講師トレーニングの報告

2025年8月10日(日)に響く音メソッド®のオンラインの講師養成コースのグループレッスンをしました。

今回の受講者は、ピアノ奏者・ピアノ教師のYさん、Tさん、声楽家のYさんの3人です。

プライマリー・ムーブメントに出会うワーク

レッスンは全員で基本のワークから開始しました。この基本のワークは響く音メソッド®の核心部分の一つで、演奏における身体の土台作りとして重要な位置を占めています。

ワークの詳細な内容

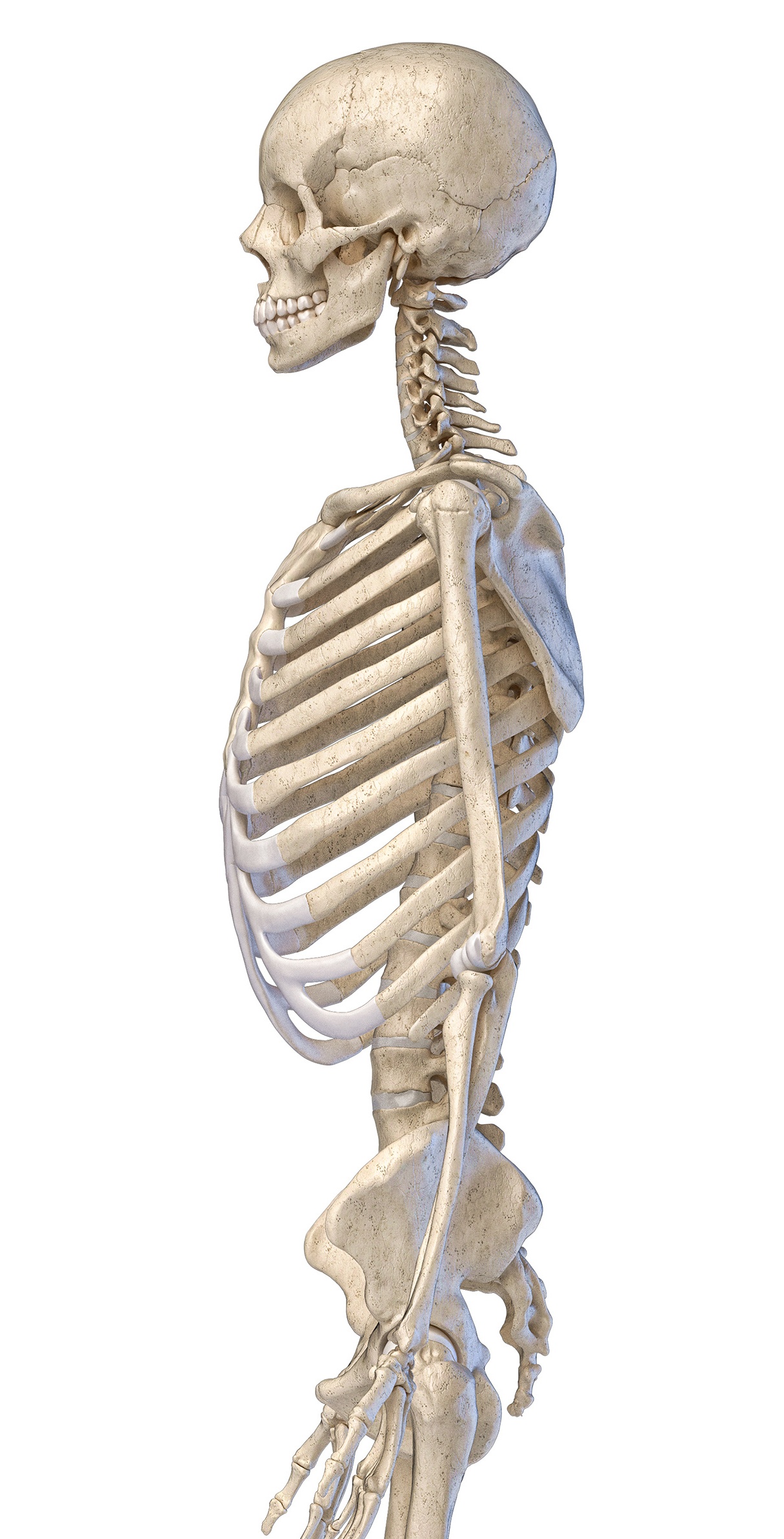

椅子に座ったまま背骨全体の動きを観察します。微細な繊細な動き。

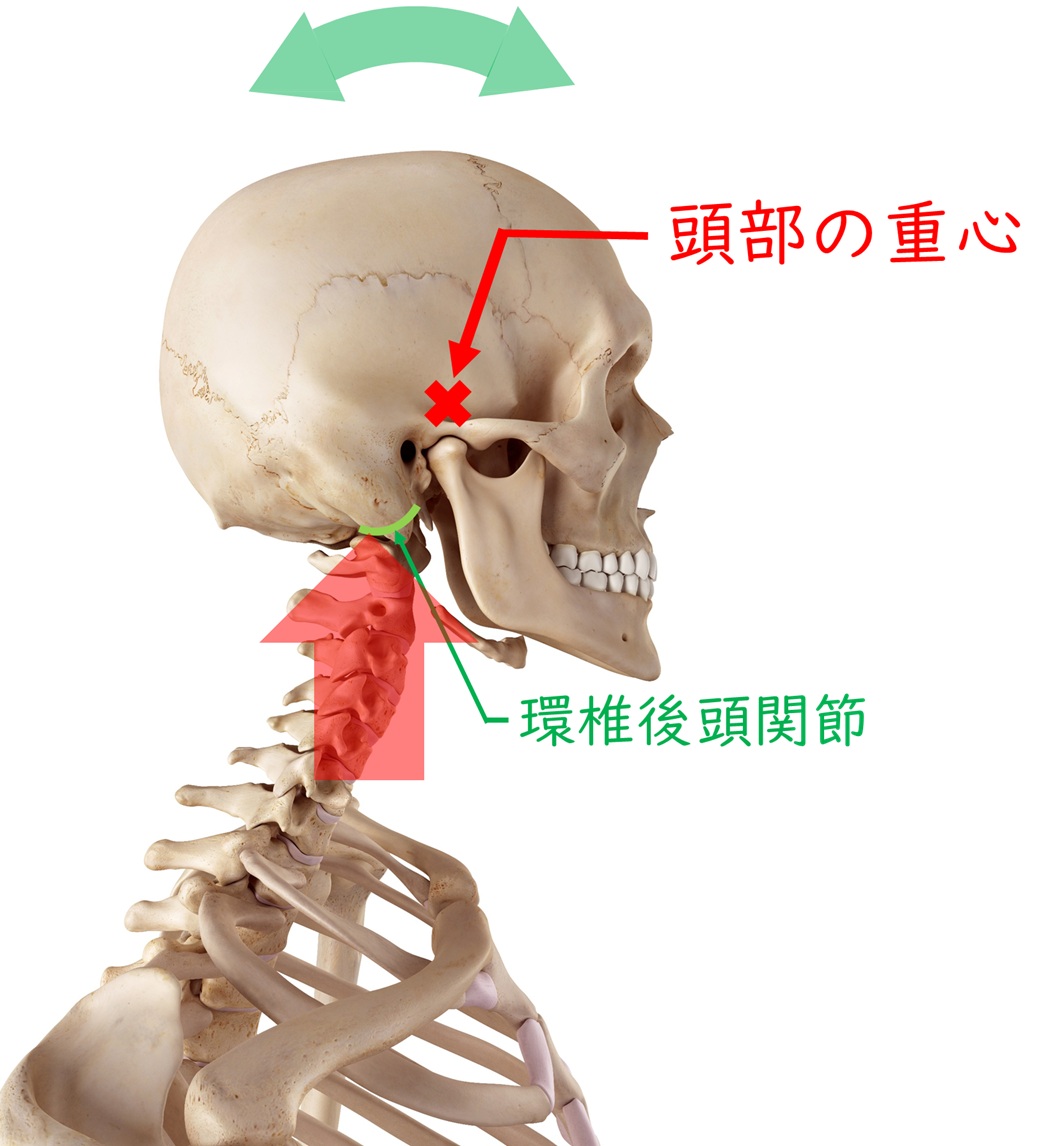

そして、頭部と背骨の上での微細な動きに気づきます。

電車で居眠りする人が「カクン」と頭が前に下に落ちることがありますが、それは首の後ろ側の筋肉が緩みすぎいるから。

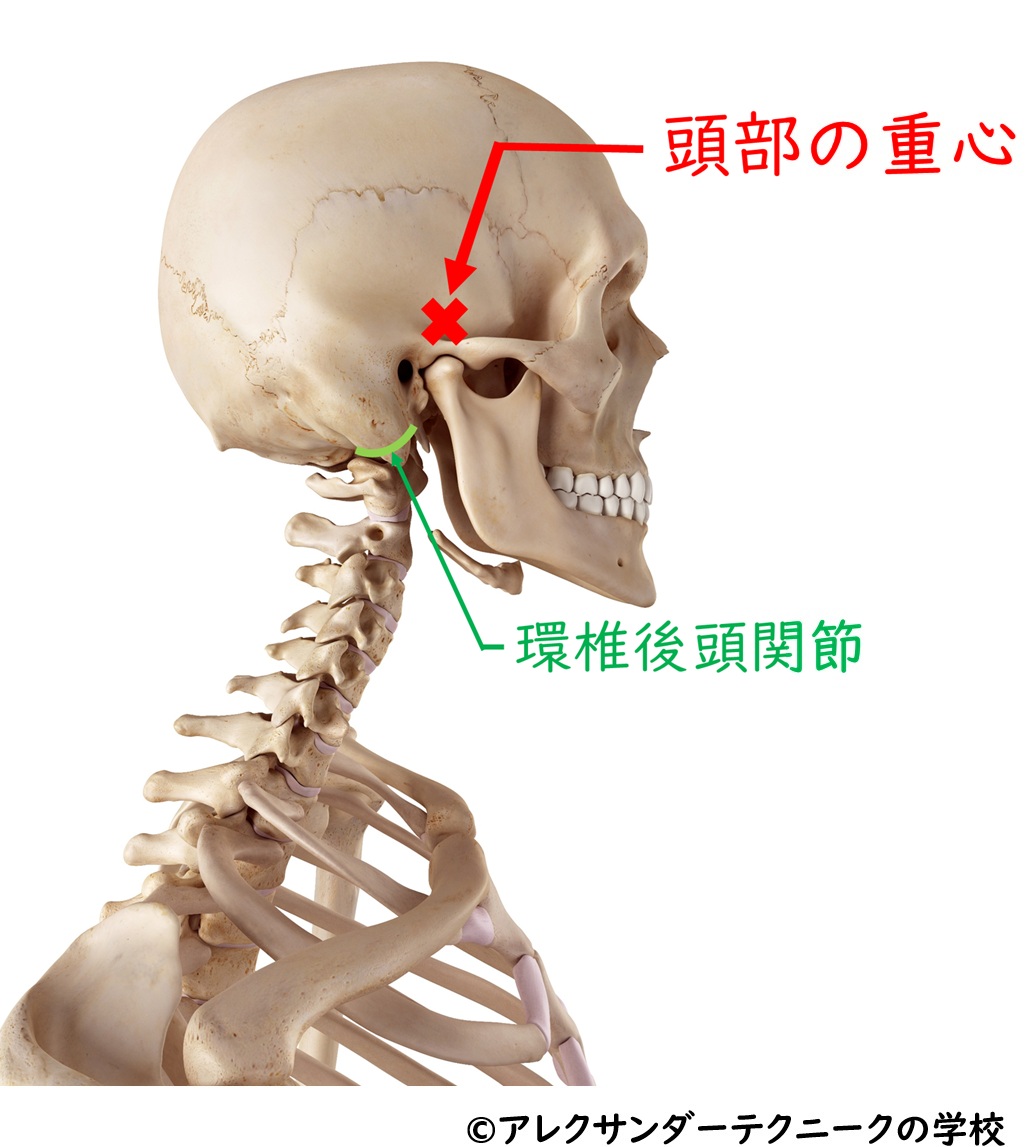

筋肉が緩みすぎると、頭が前に下に落ちるのは、頭蓋骨と首のあいだにある環椎後頭関節の位置に対して、斜め上前方の頭部の重心が目の後ろ側にあるからです。

もちろん首の筋肉が緊張しすぎると、首を通る血管や、首を通る神経が圧迫され、私たち自身を損ないます。

重要なのは「適度に緊張している、適度に緩んでいる」ことを繰り返すことができる状態の実現です。理想的な状態では「ほとんど見えないくらいの微細な動き」が常に存在します。

この動きをアレクサンダーテクニークの発見者のF.M.アレクサンダー(1869-1955)は、プライマリー・ムーブメントと呼びました。

意識の拡張練習

このように私たち自身に注意を向けるのですが、ここに落とし穴があります。

私たちは私たち自身に気づこうとすると、視界を狭くしすぎる傾向があります。しかし、そのようになると、自律神経の状態が演奏や活動をするのには向かない状態になります。あたかも麻酔がかかったような状態になるのです。

自律神経に関するポリヴェーガル理論では、背側迷走神経複合体が優位になった状態です。

だから、このワークをするときには、身体の微細な動きに気づきつつも、同時に視野を適度に広く保つ必要があります(視野については、人によってどのように意識するのか異なるので、詳細はレッスンでお伝えします)。

この状態で「全身の情報が脳みそに上ってくる」感覚を体験し、その情報を「受け取ったら捕まえずに手放す」練習を繰り返します。この「手放す」という概念は、演奏時の過度な緊張を防ぎ、高度な表現を達成するための重要な要素で、具体的な技術です。

各自のワークの効果

ピアノ奏者Yさんの体験: 「特に変化を感じない」という率直な報告でした。これは決してワークが効果的でなかったことを意味するものではなく、すでに日常的に站椿功(メソッドの基礎ワーク)を実践し、プライマリー・ムーブメントに出会うワークを実践していらっしゃるため、大きな変化を感じにくい状態にあることを示しています。むしろ、安定した良好な状態を維持できていることの証拠とも言えるでしょう。

ピアノ奏者Tさんの体験: 「足の裏に重心が乗った感じで、ちょっと首のあたりが楽になった」という明確な変化を報告されました。

私からは「首が楽になると、ちょっとさっきまで緊張してたんだなっていうのがわかったりする」という解説をしました。

声楽家Yさんの体験: 最も印象的な変化を報告したのがYさんでした。「太ももがあったかくなる感じがして、地面から足を伝わって、地面からなにかを吸い込んで、上に登っていくみたいな感覚がすごくあって、心地よかった」

楽譜の見方技術の確認:立体視の習得状況

レッスンの中盤では、響く音メソッド®独自の楽譜読解技術である「白い部分を奥に見る」方法について、参加者の習得状況を確認する時間が設けました。

この技術は従来の平面的な楽譜の読み方とは根本的に異なるアプローチで、五線譜や音符を立体的に浮き出させることで演奏の安定性と表現力を向上させるものです。

技術の基本

この方法では「五線譜とか記号とか黒い部分(音符など)より、もっと後ろ側に白い部分があるように見える」状態になります。さらに重要なのは「楽譜を見ても視界が過度に狭くならない」ことで、これにより演奏時の総合的な意識状態が向上します。

確認方法として「ちゃんと楽譜が読めるか、読めなかったらやっぱり使えないものになってしまうので」という実用性を重視した基準が示し、単なる視覚的効果ではなく、実際の演奏能力向上につながることが強調しました。

各参加者の習得状況

ピアノ奏者Yさんの習得状況: Yさんは最初のレッスンで理解に苦労した体験を振り返りながら、独自の練習法を開発したことを報告しました。「自分で鏡を見て、鏡を見るときに自分を見るんじゃなくて、自分の後ろの景色を見るように見る」という方法で理解を深めたとのことです。

現在では「楽譜はクリアに見えてくる」状態を維持しており、「脳がクリアになる感覚になる」という副次的効果も得られています。立体的な楽譜読解により、曲の途中でワークを切り替える際にも「広がるイメージになってる」と報告しており、技術の定着が確認できました。

ピアノ奏者Tさんの習得状況: Tさんは「最初はちょっと難しいなと思ったけど、鏡見るように白地を見ることで結構わかった気はする」と報告しました。ただし「曲を通して全部できてるかというと、まだそこまでは」という正直な評価も示しており、継続的な練習の必要性を認識しています。

興味深いのは、生徒指導の際にこの技術を活用していることです。「生徒さんにその話をするときは、鏡見せてこの奥側見るみたいにっていうと、ちょっと分かってもらえた」という報告からは、指導技術としての有効性も確認できます。

声楽家Yさんの習得状況: Yさんは歌唱において明確な効果を実感していました。「そういうふうに見るぞって意識して楽譜を見ると安定する」という実用的な効果に加え、ピアノ演奏時にも応用していることを報告しました。

特に印象的だったのは、楽譜がない状況でもこの技術を応用している点です。「自分のピアノの子供たちのレッスンの前に、スケールとか練習する時に、他の楽譜をこうぺっとおいて、ちょっとそういうふうに見てから弾くと、ピアノはめちゃくちゃ弾きやすくなる」という実践的な活用法は、技術の汎用性を示しています。

ピアノ奏者Yさんとのアレクサンダーテクニークの原理に基づいたレッスン

ヘンデルのオーボエソナタ第2楽章のピアノ演奏で弦楽器的響きの追求

演奏曲目と目標設定

ピアノ奏者Yさんが選択したのは、ヘンデルのオーボエソナタ第2楽章でした。この曲は「非常に音が少ない曲」でありながら、それゆえに一音一音の質が問われる難しい楽曲です。Yさんの目標は明確で、「弦楽器奏者のように、打鍵のあとに音の響きがあるように聞きたい」というピアノの特性を超えた表現の実現でした。

この目標設定の背景には、10数年ぶりに共演することになったオーボエ奏者との本番が控えていることがあります。9月からの本格的な合わせに向けて、ピアノがオーボエと対等に音楽的対話ができる響きを身につけたいという実践的な動機がありました。

ワーク前の演奏の課題

Yさん自身の課題認識は「聞き方がやっぱりちょっとまだ平面的な感じがしている」というものでした。前回のレッスンから継続的に、頭と背骨が伸びやかになることについて意識を向けてきて、音の響きも変わってきて、「だいぶ意識が残るようにはなったかな」という改善の実感はあるものの、さらなる立体的な響きの実現を求めていました。

実施ワーク①:アレクサンダ-テクニークを使った太極棒を使った横方向の動き

最初に行われたのは太極棒を使った横方向の動きの練習でした。このワークでは「頭の高さ、胴体の奥行き、太ももが長い長い」というアレクサンダーテクニークの基本の方向を与え続け姿勢を保ちながら、「胸横筋は外へ外へ、肩甲骨は外へ外へ」という方向を与え続けます。

これはピアノの演奏で上行、下行のときに腕の動きに身体全体が振り回されないために行います。

実施ワーク②:アレクサンダーテクニークを使った太極棒を使った縦回し

アレクサンダーテクニークを使って行います。

この動きは等間隔ではなく、「ピアノの打鍵を使った奏法の練習としてやっている」ため、実際の演奏動作に直結するメリハリをつけて行うことが重要です。

実施ワーク③:アレクサンダーテクニークを使ったバランスボールでの段階的ディレクションの変化

次に行ったのは、アレクサンダーテクニークの基本のディレクションを使って、バランスボールの上で跳ねるワークです。

このワークの特徴は、跳ねているあいだに、あるディレクションの成分を少しずつ増やしたり、減らしたりする。このときに「一気に切り替えるんじゃなくて、ちょっとずつ切り替えていく」という点にあります。

具体的には以下の段階を踏みます:

- 足の裏着地の意識 – 「太ももが長い長い」と思いながら両足の裏に着地している感覚を強める

- 座骨方向への移行 – 足の裏の意識を少しずつ弱くしながら、座骨の斜め後ろ下方向への意識を強める

- 肋骨方向への移行 – 座骨方向の意識を弱くしながら、肋骨の斜め後ろ上方向への意識を強める

この段階的変化は演奏中の音楽の流れと対応しており、フレーズの変化や音楽的起伏に合わせて身体の意識を調整する技術の習得を目指しています。

その後で、Yさんに再度ピアノを演奏していただきました。

ワークの後の演奏のご感想

Yさんご本人の詳細な感想

Yさんの演奏後の感想は非常に具体的で、ワークの効果を明確に実感していました。

「少しずつ切り替えていくっていうことが、今回初めての体験だった。(ディレクションが)少なくなるのと多くなるのとを体験したことで、打鍵の瞬間から、その後の響きがグラデーションのように聞こえてこれた感じがする」

さらに、左右の手の役割分担についても明確な変化がありました。

「右手が現実的になってきたときに、同じようにグラデーションのように左手の要素が少なくなりつつも、でもそこに存在しているのをイメージしながら右手が入って、この左手が今度主役の重要な音になると左手に入ってっていう。その切り替えが耳と手がうまく連動した」

楽譜の見方についても変化があり、次のようにご報告なさいました。

「楽譜の見方が変わった。さっきは本当に弾いてから聞いてたんだなと思って。今は次を見えてるし、次の和声がどうなるかが、もう直前にはもう用意ができてて、そこに指がいくっていう感じになった」

他の受講者からの客観的評価

ピアノ奏者Tさんの観察:

「本当に一音目からすっきりした感じがした。最初からごちゃごちゃしたわけじゃないけど、いろんな不思議な音が混ざってる美しい曲なのかなと思って聞いたのが、本当すっきり。そうするとタタタンタタタみたいなモチーフが浮き出てきて、いろんな複雑な和音の中に繰り返されているものが見えてきて、すごく素敵だった」

この評価は、音楽の構造的理解が深まったことを示しており、単なる音色の改善を超えた本質的な変化があったことを物語っています。

声楽家Yさんの感想:

「第一音から全然違うと思った。最初は現代曲あるあるみたいな、こういう曲あるよねっていう感じがしたけど、2回目はもう綺麗で、和声がここがこういうふうになっていて、和声がこうなってっていうのが、同じ曲に思えないような感じがした」

特に注目すべきは推進力についての観察です。

「横のメロディーがつながるから、美しいそれぞれの和声がなってるんだけど、調和して流れていく音楽が流れていくっていう感じがした」

音楽的成果の分析

このレッスンで実現された変化は、技術的改善にとどまらず、音楽的本質に関わるものでした。Yさん自身の「こうやって聞いたら、多分オーボエ奏者も楽しんでくれるかな」という言葉は、アンサンブルでの音楽的対話が可能になったことを示しています。

また、他の参加者からの「ゆったりなんだけど止まってない」「音楽がずっと回り続けてる」という評価は、音楽の自然な流れが実現されたことを示しており、これは管楽器的な響きという当初の目標を超えた成果と言えるでしょう。

ピアノ奏者Tさんとのアレクサンダーテクニークの原理に基づいたレッスン

ラフマニノフの2台ピアノのための組曲より「舟唄」の冒頭部分の自然なテンポ感の習得

ピアノ奏者Tさんが演奏されたのは、ラフマニノフの2台ピアノのための組曲より「舟唄」の冒頭部分でした。

実は、先日のコンクールで同じ曲を演奏した際、審査員から「なぜ急にそこがテンポが上がったのでしょう」という指摘を受けたのです。

Tさんの振り返りによると、「自分ではそんな速さで弾いてるつもりはなかった」ものの、録音を聞き直すと確かに「本当にすごいテンポになって、速くて」という状況でした。

11月にピティナのステップで組曲全曲を演奏予定であることを発表されました。「せっかくだから全曲載せてみよう」という挑戦的な目標を設定。特に今回のレッスンで扱う「舟唄」については「自分たち気に入ってていい曲だし、今後もうちょっとしっかり仕上げたい」という長期的な視点も示されました。

レッスン前の課題分析

Tさんの課題認識は明確でした。

「この流れでこの音楽になったから、ちょっと推進力くっついたよねっていうふうに弾けるようになりたい」

つまり、意図的なテンポ変更ではなく、音楽の自然な流れから生まれる推進力を身につけることが目標でした。同時に、Yさんの演奏を聞いて「響きが増したんだけど、大きくなったように感じたわけではない」という理想的な音の充実感も求めていました。

実施ワーク①:アレクサンダーテクニークの原理を基づき、壁を使って呼吸の動き確認

最初に行ったのは、アレクサンダーテクニークのウォールワークで、壁を使った呼吸に関する気づきの改善でした。

具体的には「足を肩幅に開いて、壁から10センチから15センチ離れて立ち、股関節、膝、足首を曲げて、お尻を含めた背中側を壁につける」という体勢から始まります。

この状態で呼吸に注意を向けます:「息を吸うときは背中側が遠慮なく壁に向かって膨らむように思う。胴体の側面も膨らむように思う。吐くときは膨らみが小さくなって吸うときは膨らみが大きく」

このワークの目的は、演奏時の呼吸と身体の動きの関係を再認識することです。特に2台ピアノのような他者との合奏では、お互いの呼吸を感じ取ることが重要になります。

実施ワーク②:バランスボールでの段階的意識変化

Yさんと同様のバランスボールワークが行いましたが、Tさんの場合は特に「仙骨のカーブ」への意識が強調しました。これは各個人のその時の状態に合わせた調整であり、同じワークでも個々の課題に応じてカスタマイズされることを示しています。

演奏後の具体的な変化

ワークの後、演奏していただきました。

Tさんご本人の実感

Tさんの演奏後の感想は簡潔ながら本質的でした。

「さっきはアウフタクトで無理やり間違って、いつもの癖で上げちゃったけど、アウフタクトで上げないように気をつけたら、その次の左手の推進力がなんか前に進みたがったというか、そんな感じで変わった」

この変化は技術的には小さく見えるかもしれませんが、「無理やり上げる」から「自然に進みたがる」という質的な転換は、まさに当初の目標である自然な推進力の獲得を示しています。

他の受講者からの詳細な観察とご感想

ピアノ奏者Yさんのご感想:

Yさんの観察は非常に的確で、Tさんが抱えていた問題の本質を捉えていました。

「今おっしゃっていたことは、私もずっと困って、もう本当に嫌になるという内容だった」と共感を示した上で、変化について詳しくご感想をおっしゃいました。

「何が良かったってやっぱり初めからそのぐんと表面に、弾力があった。パーンっていう時にぎゅーっと引っ張っている力があって、そこと進みたい力がうまくつながっていった感じがした」

この「弾力」という表現は、音楽的エネルギーの適切な蓄積と解放を表しており、自然なテンポ変化の基盤となる要素です。さらに「引っ張る力が少し緩まって進み始めた」という観察は、無理な加速ではない自然な推進力の発生を的確に捉えています。

声楽家Yさんのご感想

声楽家Yさんの感想は、アンサンブル経験者ならではの深い理解を示していました。

「私もテンポ本当に、そして伴奏者とかアンサンブルになると、本当テンポって言葉も難しい。速くしようっていや、速くじゃないんだよなみたいな」

この発言は、テンポ変化を言葉で説明することの困難さを表現しており、今回のワークで実現された「体感的な理解」の価値を浮き彫りにしています。さらに

「音の充実感、次の音にどういうふうに持っていきたいかってここが充実してないと、そのテンポが埋まらないというか、定まらない」

とおっしゃいましたが、テンポと音楽内容の密接な関係を示しています。

呼吸とアンサンブルの理論的背景

レッスン中、講師は「魂の演技レッスン」(ステラ・アドラー著)にインスパイアーされて、ピアニストの辰巳京子さんのブログの記事を参考に挙げて、演奏における呼吸の重要性について説明を行いました。

「どの曲を演奏するときもそうですが、メトロノームを使って基本テンポ通り、そして楽譜に忠実に」

という発言に対して、「曲にはその曲が生き生きとするテンポが確かに必要ね。でも、あなたの言ったことは大間違い」という反論を紹介。

「歌や管楽器と共演した時のことを思い出して、彼らの音楽の推進力のもとになっているのは、自分の体の呼吸、メトロノームのテンポ通りではない」という指摘は、Tさんの課題に直結する重要な概念でした。

さらに「テンポ通りというのは、決してメトロノームに忠実なテンポを守るということではないの。自然な流れを作り出すためには、呼吸の始めと終わりがどこにあるか、これを楽譜から読み取るということが最も重要なの」という結論は、今回のレッスンの核心を表現しています。

Tさんの2台ピアノ経験との関連

Tさんは自身の2台ピアノ経験を振り返りながら、パートナーとの呼吸の合わせ方について言及しました:「別所さんは結構間延びするみたいな、この店舗じゃ持たないみたいな感じで言ってくるタイプで、そこをすり合わせが結構大変だった」

この体験談は、個人的な自然な推進力の習得が、最終的にはアンサンブルでの協調性向上につながることを示しています。「2人で呼吸、同じ呼吸感で弾くっていうのを大事だな」という気づきは、今回のレッスンの成果を実際のアンサンブル場面に活かす道筋を示しています。

声楽家Yさんとのアレクサンダーテクニークの原理に基づいたレッスン

課題①:呼吸法と腹部の使い方の根本的改善

声楽家Yさんの最初の課題は、最近のレッスンで指摘された呼吸法の改善でした。指導内容は非常に具体的で、「息を先に流す(ダイレクトに歌わなくて、先に息を流すように息を回してから歌う)」「おへその下の方を使う」「腹直筋は硬くならないように」という3つの要点がありました。

特に興味深いのは、これらの指導が一般的な注意であるという点です。Yさんの説明によると「お腹使いなさいって言われたら、みんな全部上の方も使っちゃうでしょうって。でも上の方は固くしたくないから、へそからへそより下のところを使う」ということで、多くの歌い手が陥りがちな問題への対処法でした。

長年の習慣を変える困難さ

Yさんの率直な悩みは、「この年まで何となく歌えてきている」ことの弊害でした。「たとえ間違った歌い方であろうと、なんとなくそれでやれてきちゃってるから、声が出なくなりましたとか、どうしてもこの曲が歌えませんとか、そういうピンチにならないと、私は変えようって思わない」という自己分析は、多くの中級者以上の演奏家が抱える共通の課題を表現しています。

しかし同時に、正しい方法で歌うと「喉の負担も減るし、楽になる」という実感もあり、変化への動機は明確でした。

レッスン前の演奏状態

最初の演奏後、Yさんは「今はその発生のことばっかり考えて、音楽が流れてないな」という自己評価を下しました。これは技術的な改善に集中するあまり、音楽的な流れが犠牲になってしまった状況を示しており、技術と表現のバランスの難しさを物語っています。

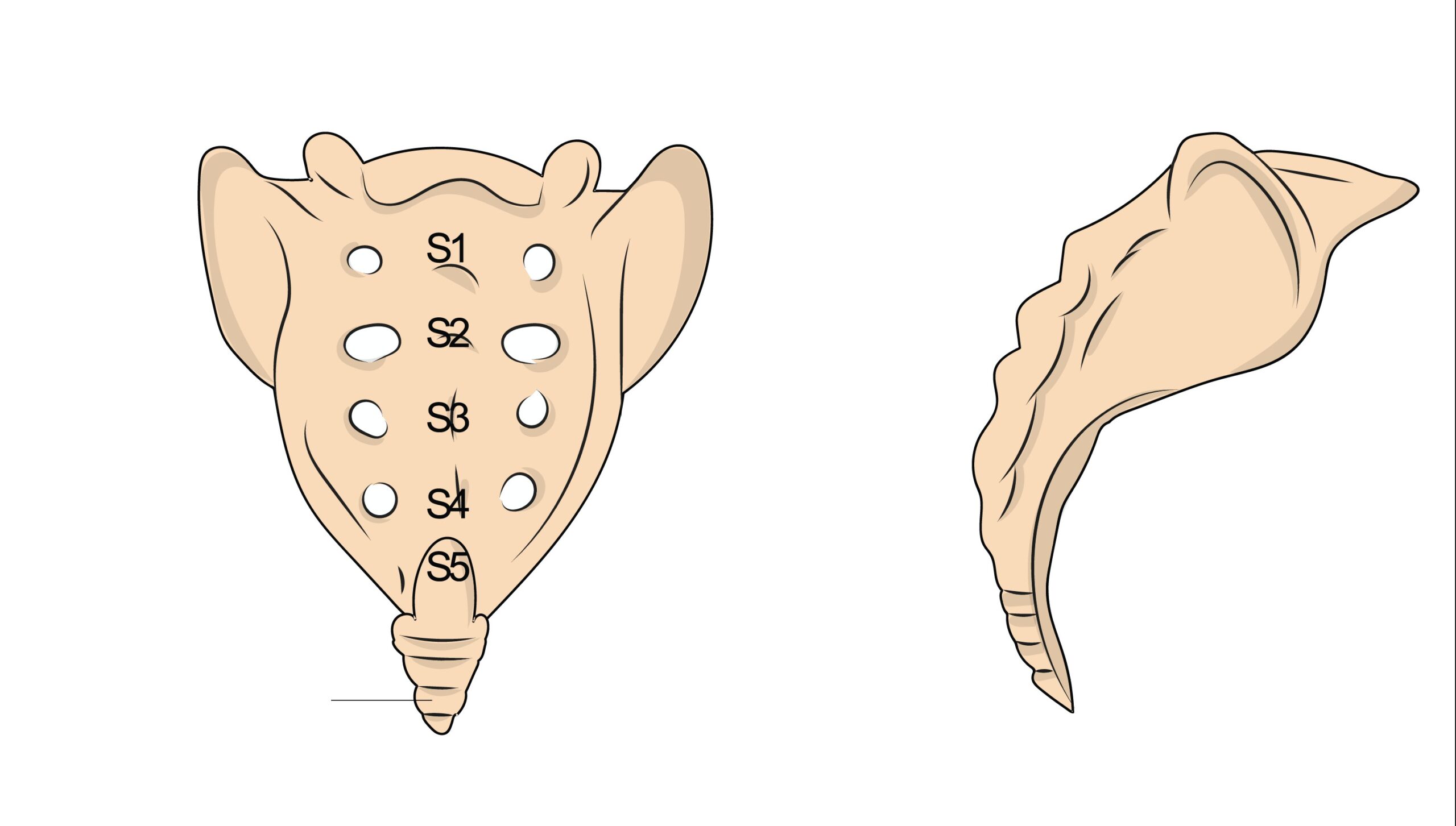

実施ワーク:仙骨の位置と角度の精密な調整

講師は内臓の図(132ページの横から見た内臓図)を参照しながら、仙骨・尾骨・仙椎・尾椎の位置について詳細な説明を行いました。特に重要だったのは、仙椎を「後ろから触った感じ」と「前から触った時の角度」の違いについての理解でした。

「割とかなり地面に近い、地面と平行に近くなるぐらいになってる。後ろから触るとその絶壁だけど」という説明は、骨盤の傾斜と仙骨の実際の位置関係を明確にするものでした。

バランスボールを使った実践では、「頭の高さ、胴体の奥行き、太腿が長い長い」という基本姿勢で跳ねながら、「仙椎のカーブ」を意識する練習が行われました。興味深いのは、講師が以前使用していた「手のりすけさん(小さな骸骨模型)」の話を交えながら、具体的なイメージを提供したことです。

男女の骨格差への配慮

レッスン中に重要な修正が行われました。最初のワークで効果を感じたYさんでしたが、講師は「実はその男性の図なんだよね。男性と女性、ちょっと違ってて」と指摘し、より適切なアプローチを提案しました。

「男性はちょっとこういうふうに巻いてるんだけど、女性は赤ちゃんの構造があるんで、そこまで巻いてない。むしろその下のこっちじゃなくて、こっちの方」という説明は、解剖学的な男女差を考慮した個別対応の重要性を示しています。

2回目の調整とその効果

修正されたアプローチでの2回目の歌唱では、より顕著な改善が見られました。Yさんの感想は「こっちの方がうまくいきました。この下の方だとちょっと低すぎる意識で、多分お腹のその下っ腹の使いたい表側とこの骨のここがうまくその位置で今フィットして、さっきちょっと低すぎたのかも」という具体的なものでした。

他の受講者からの詳細な観察

ピアノ奏者Yさんの鋭い分析: ピアノ奏者Yさんの観察は非常に詳細で、声楽技術に対する深い理解を示していました:「一回目の演奏が、今までのYさんの演奏ではない感じに聞こえた。その私の中のどっちかという違和感に近い聞こえ方って、まず当たってからちょっと隙があってから、ビブラートがこうなり始める。それがなんかわかるって聞こえてて」

この観察は、呼吸法の変化が声の立ち上がりやビブラートの質に与える影響を的確に捉えています。さらに「2回目、そのすごく自然になって、本当に自然に発音されたら、もうその響きに移っていって、自然な感じで、さっきの違和感が全くあっという間になくなった」という評価は、適切なワークによる根本的な改善を示しています。

響きの変化についても詳細に観察されており、「仙骨のこの意識する場所を変えた後は、まず響きが増した。後半の方で低音からずーっとじわじわと上がって、上に響きが乗っかるっていうようなフレーズの時に、音が重たくなったわけではないけど、ある意味いい重厚感、響きの深みが自然に持ち上がっていって」という分析は、仙骨の位置調整が全体的な響きの質に与える影響を示しています。

ピアノ奏者Tさんの共感と気づき: Tさんの感想は、実験的なアプローチへの理解と、息の表現への新たな視点を示していました:「一回目は実験中なんだろうなと思った。サックスの先生がすごいお上手な方で、息を表現の1つにされてて、それに近いのかなと思って聞いてた」

この発言は、呼吸法の改善が単なる技術的な修正ではなく、表現の可能性を広げることを示唆しています。また「3回目は無理してるように聞こえたわけではないけど、もっと無理なく歌われている感じがして」という観察は、自然な歌唱への回帰を的確に捉えています。

課題②:音程の取りづらいフレーズの改善

レッスンの最後に、Yさんは具体的な技術的課題を提起しました。「この曲の一番最後で高い音でシューって終わっていくところの前の、ミーファーソーソーラーラーのこのミーファー、この上行系の音が歌いづらい。音程が取りづらい」という明確な問題提起でした。

頭部の微細な動きとの関連

この課題に対して、講師は再びバランスボールワークを使用しましたが、今度は頭部の動きにより重点を置きました。

「跳ね上げられるとき、なんで私たちが鞭打ちにならないかって言うと、脳みそが脳脊髄液に浮いてるっていうのがあるけど、もう1つは、わずかに頭が前後に動くことでその力を逃がしてる」という説明は、身体の自然な衝撃吸収メカニズムを歌唱技術に応用するために申し上げました。

この「本当にわずかな動き」への注意を向けながら、同時に肋骨方向の意識を調整するという複合的なアプローチが採用されました。

音程感覚の根本的な変化

ワークの後の歌唱の後のYさんのご感想です。

「苦手なその取りづらいっていう音って、1個1個ミーファーソーソーっていうイメージだったんですけど、今は、この一直線上に音があって、こういうふうに進んでいく。音程の高低差があるんだけど、もう決まってるから、そこが歌える状態になっていた。高低差がこういう動きにならなかった」

この変化は単なる技術的改善を超えた、音程認識の根本的な転換を示しています。個別の音程から連続的な音の流れへの意識変化は、音楽的表現の質を大幅に向上させる重要な成果でした。

他の方たちのご感想

ピアノ奏者Yさんのご感想

「今おっしゃった通りで聞こえてます。とにかく予定調和ですよねと聞こえました。それでもう最初からそこに行くんだ。もう自然にその世界で音楽が聞こえてくるという感覚でした」

この評価は、音程の問題が解決されただけでなく、音楽全体の自然な流れが実現されたことを示しています。

ピアノ奏者Tさんのご感想

「音程の課題だったと思うけど、一音目からなんか無理なく自然に。一音目の印象がすごく強かった。すーって入っていって、そこから最後のクライマックスに向かって、エネルギーが増していって、ここのピークのために、ここぐらいから始まってるのも感じられた」

この観察は、局所的な音程改善が楽曲全体の構造的理解につながったことを示しており、ワークの包括的な効果を物語っています。

心理的側面の改善

Yさん自身の最終的な感想で特に注目すべきは、心理的な変化でした:

「こう作為的じゃないっていうか、『嫌だな』『いやだな』って思わないで始められたっていう感じがした。『やだな』って思っちゃうと、そこで止まっちゃうので、それがなくなったんだなと思って」

この発言は、技術的な問題の解決が心理的な負担の軽減につながり、それがさらなる表現の自由をもたらすという好循環の形成を示しています。

レッスン全体の理論的背景と効果分析

身体の微細感覚を活用する独自性

今回のレッスンで一貫して見られたのは、通常意識されることのない身体の微細な感覚を演奏技術向上に活用するアプローチでした。仙骨の角度、頭部の重心位置、肋骨の方向性など、従来の楽器指導では扱われることの少ない要素が、具体的な演奏改善につながることが実証されました。

特に重要なのは、これらの身体感覚が個人差を考慮して調整されることです。男女の骨格差への配慮や、個々の体の特徴に応じたワークの修正は、一律の指導法では達成できない精密さを示しています。

段階的変化による自然な習得

3名の参加者に共通して見られたのは、急激な変化ではなく段階的な改善プロセスでした。特にバランスボールでの「足の裏→座骨→肋骨」という意識の移行は、演奏中の自然な身体の使い方を体得する効果的な方法として機能していました。

この段階的アプローチにより、意識的な努力から無意識的な習慣への転換が促進され、持続可能な技術改善が実現されています。

音楽的表現と身体技術の統合

今回のレッスンで特筆すべきは、身体技術の改善が直接的に音楽的表現の向上につながったことです。Yさんのオーボエソナタでは管楽器的な響きが、Tさんの舟唄では自然な推進力が、声楽家Yさんの歌唱では音程感覚の改善と自然な表現が実現されました。

これらの成果は、単なる技術的な修正を超えて、音楽的本質に関わる変化であり、響く音メソッド®の包括的な効果を示しています。

相互フィードバックシステムの価値

レッスンのもう一つの重要な特徴は、参加者同士による詳細なフィードバックシステムでした。演奏者本人の主観的体験と、他の参加者による客観的観察の組み合わせにより、変化の質と程度がより正確に把握できています。

特に、異なる楽器の演奏者からの視点は、楽器固有の課題を超えた音楽的普遍性を浮き彫りにし、学習効果を高める重要な要素として機能していました。

まとめ:響く音メソッド®の革新性

わずか2時間30分足らずで実現された包括的改善

今回のレッスンでは、前後半合わせて139分という限られた時間で、3名の演奏家がそれぞれ明確で持続的な改善を実現しました。この効率性は、従来の個人レッスンや一般的なマスタークラスでは達成困難な成果と言えるでしょう。

重要なのは、改善が一時的なものではなく、参加者自身が継続的に実践できる具体的な方法として習得されたことです。各自が今後の練習で活用できる明確な指針を得ており、長期的な技術向上の基盤が構築されました。

月3回限定開催の希少価値

このような質の高いレッスンが月3回限定で開催されることは、参加者にとって非常に貴重な機会となっています。限定性により各回の集中度と密度が高まり、参加者の学習意欲と習得効果が最大化されています。

また、継続的な参加により、基礎的なワークから応用技術まで段階的に習得できるシステムが構築されており、長期的な技術向上を支援する体制が整っています。

楽器の垣根を越えた普遍的原理

今回のレッスンで示されたもう一つの重要な価値は、ピアノと声楽という異なる楽器でありながら、共通の身体原理によって改善が実現されたことです。これは響く音メソッド®が楽器固有の技術を超えた、演奏における普遍的原理に基づいていることを示しています。

この普遍性により、異なる楽器の演奏者同士が相互に学び合える環境が創出されており、音楽的理解の深化と表現力の向上が促進されています。

あなたも仲間に加わりませんか?

響く音メソッド®は、アレクサンダーテクニーク教師かわかみひろひこが編纂した、音楽の先生が生徒さんにカラダの使い方を教えるようになるためのメソッドです。

現在講師トレーニング実施中です。

説明会は随時開催します。

#アレクサンダーテクニーク

#ボディマッピング

#響く音メソッド

#からだの使い方

#カラダの使い方

#身体の使い方

#パフォーマンス

#表現力

コメントを残す