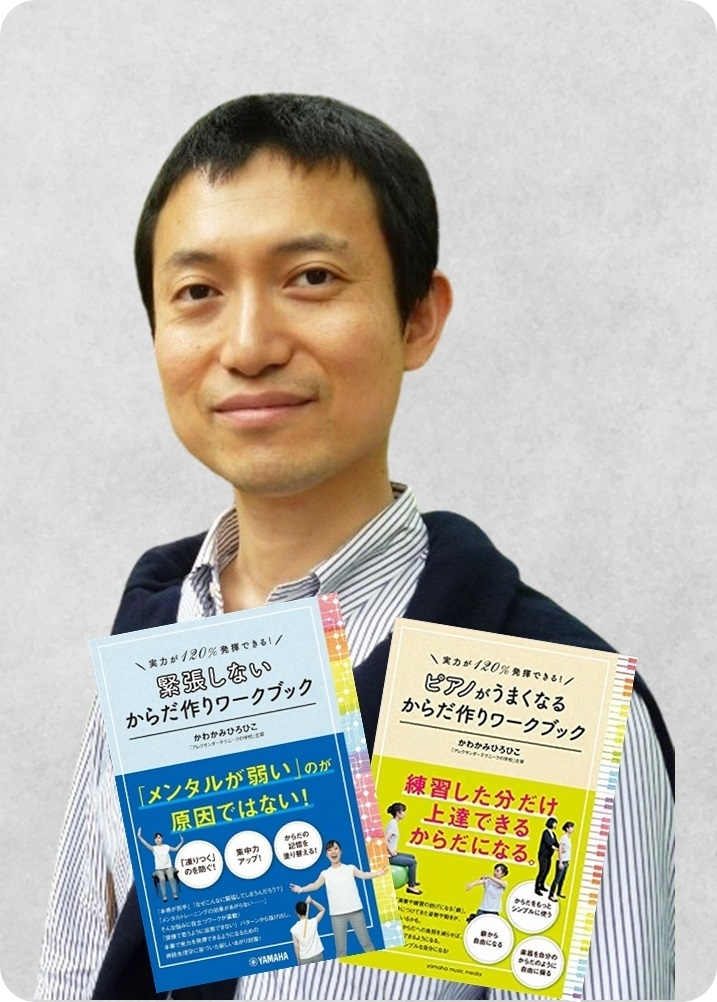

アレクサンダーテクニーク教師かわかみひろひこのご挨拶

アレクサンダーテクニーク教師のかわかみひろひこです。

2003年から教え始め、音楽系大手出版社のヤマハさんから2冊を本を出しています。

『実力が120%発揮できる!ピアノがうまくなる からだ作りワークブック』

『実力が120%発揮できる!緊張しない からだ作りワークブック』

2024年から、演奏家が生徒さんに、からだの使い方を教えることができるようになれる響く音メソッド®の講師トレーニングをしています。

アレクサンダーテクニークから生まれた響く音メソッド®の講師トレーニングの報告

2025年7月31日(木)に響く音メソッド®のオンラインの講師養成コースのグループレッスンをしました。

今回の受講者は、ヴァイオリン奏者のFさん、ピアノ奏者・ピアノ教師のYさんです。

プライマリー・ムーブメントに出会うワーク

最初に参加された方たちに、体調についてお聞きします。

ピアノ奏者のYさんはお元気。古屋晋一先生の『ピアニストの脳を科学する』を読んでいて、とっても面白いとのこと、

ヴァイオリン奏者のFさんは、アレルギー症状は収まり、ご実家のご家族が赤ちゃん連れで訪問されており、ちょっと疲れている。

椅子に浅く座るか立った状態で行う基礎ワークからスタート。

呼吸の動きとは異なる背骨の動きと頭部のわずかな揺らぎに気づく練習を実施(詳細な方法は、受講者の方のみにお知らせします)。

視野を適度な広さに保ち、頭部や背骨の動きや体調不良個所の感覚が脳に登ってきたら受け取り、受け取ったら即座に手放すという「受け取り→手放し」のサイクルを繰り返します(詳細な方法は、受講者の方のみにお知らせします)。

ワークの結果

ピアノ奏者のYさん:手を当てた部分があたたかくなり、そのあたたかさが体に浸透してきた感覚を得た

ヴァイオリン奏者のFさん:肩のこの辺りが軽くなり、柔らかくなった。最近疲れやすいと思っていたのが直結していたような気がした

站椿功(たんとうこう)の自習の報告

響く音メソッド® の訓練では、自習の手順として站椿功を取り入れていますが、Yさんからご報告がありました。

「夏バテ防止の功法をしているためか、体調はよいです」

「練功中は、汗も出てくるし、鼻水も出てくるし、欠伸もたくさん出るようになると以前に先生から聞いていましたが、1年半以上続けて、そういう状態に初めてなりました」

ピアノ奏者Yさんとのアレクサンダーテクニークの原理に基づいたレッスン

生徒さんへのレッスンでの実践のご報告

Yさんから、生徒さんとのワークでの素晴らしい成果をご報告いただきました。

20代後半の男性生徒さんに内臓のボディマッピング(腎臓-ショートバージョン)を実施したところ、考えすぎていた中間部分が自然で優しい語りかけるような演奏に変化。

生徒さん自身も「すごく自然で優しく語るような感じになった」と驚かれていたそうです。

また、60代前半の女性生徒さんには「手放す」ワークを中心に指導。

生徒さんの「聞いてるからってできるわけじゃない」という気づきがきっかけになり、皮膚のボディマッピング「皮膚、皮膚。。。」をお伝えし、生徒さんが実際の演奏での変化を体験されました。

これらの実例は、響く音メソッド®の講師トレーニングの効果を如実に示すものです。

内臓のボディマっピングと皮膚のボディマッピングの手順については、拙著『実力が120%発揮できる! 緊張しない からだ作りワークブック』(ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス)をご参照ください。

友人の声楽家が波多野睦美先生のレッスンを受けた

伴奏者としてついていったが、演奏のレッスン以外の発声のレッスンの見学もさせていただいた。

発声のレッスンでは、波多野先生が理想的な喉の状態を意識させて、それを変えずに顎の位置や頭の位置やお腹の使い方や脚のことはどんどん変えてゆきなさいとおっしゃった。

響く音メソッド®も基本で変えない部分と変えていく部分があり、似ていると思いました。

波多野先生はアレクサンダーテクニークの本を読まれたことがあり、構造が分かれば、自分で変えてゆくことができるという着想を得られたそうです。

波多野先生は、レッスンで次のようにおっしゃったそうです。

「レッスンでやったことを復習しないのであれば、レッスンでできたことは、むしろ知らない方がよい」

それを踏まえてYさんは次のようにおっしゃいました。

「響く音メソッド®のレッスンのアーカイブ動画を見て、自分はこんな音が出せたんだと思うだけでは単なる思い出になる。きちんと復習しなければ」

プーランクのオーボエソナタ第一楽章の新しい響きに馴染みたい

Yさんの課題は、10月の本番に向けてプーランクの楽曲に慣れ親しむこと。和声感がセオリー通りではない「新しい響き」(和声感がロマン派までのセオリー通りではないという意味)を自然に感じられるようになりたいというご希望でした。

最初に演奏していただいた後に、次のワーク2つを実施。

ワーク1:背骨を反らせるワーク

頭の高さ、胴体の奥行き、太腿が長い長いという方向性を意識しながら、背骨を後ろに反らせていく動作を行います。

背骨の下の方からゆっくりと戻していき、最後に頭が戻っていくという手順で実施。

ワーク2:受け取り手放しながらの演奏

演奏中に音楽をその瞬間に受け取り、即座に手放しながら演奏するワークを行いました。このワークの具体的な方法は、受講される方たちに伝授いたします。

ワークの後の演奏について

Yさんご自身が次のご感想をおっしゃいました。

「最初はここにある感じでしたが、ベースの空間と和音の空間が、特にベースの空間が少し私に近づいてきてくれて、よしよしって言いながら弾いている感じの立体感になりました」

「2回目は和音も喋り始めた感じがありました」

他の方からは次のようなフィードバックがありました。

ヴァイオリン奏者Fさんのご感想

「毎回違うのがすごい。2回目でベースがすごくバランスよく引き立っている感じがして、ベースラインが上の旋律を台車のように運んでくれているようになった。最後は全部の音がクリアで、語りになっているような感じでした」

ヘンデルのソナタの第2楽章の軽快な部分をピアノで演奏するときにチェロのボーイングのような雰囲気を出したい

ヘンデルのソナタの第2楽章の軽快な部分をピアノで演奏していただきました。

ご本人によると課題は次の2つでした。

- チェロのボーイングのような雰囲気を出したいという課題

- オーボエとの合わせはまだだが、合奏の雰囲気を出したい。

そこで、先ほどと同様、頭の高さ、胴体のゆき、太腿が長い長いゆっくりと息を吸ったり吐いたりしながら、骨を反らし、腰の方から戻ってくるワークをしていただきました。

そして、頭がけっこう高いところにいるまま、演奏していただくようにアドバイスし、演奏していただきました。

ワークの後の演奏について

Yさんご自身が次のご感想をおっしゃいました。

「同じように弾いたつもりでも、左手の鍵盤が深くなった感じ」

「左手の動きが増えて、方向が増えた感じ。チェロの弓のような表現が生まれたのかな」

ちなみに、チェロやヴァイオリンなどの撥弦楽器で、弓が足りなくなるのは、脇の下を押し下げた場合にです。

ピアノの演奏も、脇の下を押し下げると、鍵盤が浅くなります。

他の方からは次のようなフィードバックがありました。

ヴァイオリン奏者Fさんのご感想

「さっきのプーランクとは、曲調が違う。色が違う感じで、素敵だなとビフォーの演奏を聴きました」

「アフターの演奏はあきらかに頭が振れなくなった。そして高音が上に鳴るようになった」

「表現したいことが、より楽器に伝わるようになったように聴こえた」

「音の重さや厚みがまるで違うのに、ひとつのワークでよい方向に変わっていくのは不思議」

背骨を反らせるワークを行った理由

ちなみに別の曲なのに、同じワークで改善した理由は、Yさんが2つの曲に向き合ってこられたからという大前提があるうえで、今Yさんの思いがうまく演奏に翻訳されていない部分があるとしたら、そのうちの1つが少し頭を前に下に押し下げることだったということだったということが理由です。

この背骨を反らせるワークを行った背景は次の通りです。

2曲とも、ビフォーの演奏の際には、若干頭が前に突きだされる傾向がありましたので、改善するために背骨を反らせるワークをしました。

このワークをすることで、抗重力筋(運動学の用語:身体の前後に張り巡らされていて、静止中や運土中の姿勢を保持する筋肉)が適切に働くようになります。

なぜならば、頭部が本来の位置よりも前に下に押し出されると、頭部が前方に落ちないように僧帽筋などの筋肉が緊張するからです。

僧帽筋は抗重力筋を構成しており、僧帽筋が過度に緊張すると、全身の抗重力筋が緊張します。

抗重力筋を構成する筋肉群は腕や脚や頭や胴体を動かす筋肉でもあるので、抗重力筋が適切に働くことで、演奏に必要な体の支持性と自由性が両立します。特に背骨の動きが演奏の質に直接影響するため、このワークによって楽器との関係性が改善されるのです。

ヴァイオリン奏者Fさんとのアレクサンダーテクニークの原理に基づいたレッスン

グリーグのソナタ冒頭部分での音圧と表現力の向上

Fさんの課題は、11月の札幌公演に向けてグリーグソナタの冒頭部分。

まず演奏していただきました。

何度も本番で弾いている曲だが、毎回偏りがある。強いインパクトが必要だが、やりすぎると曲全体を持っていってしまし(冒頭しか印象に残らなくなり)、やらなさすぎると物足りなくなるという微妙なバランスが求められる箇所でした。

ワーク1:歩行とディレクション

まず楽器を置いて歩いていただき、その後大転子(太ももの骨の一番横幅がある部分)に手を当てて斜め後ろ下の方向を与えながら歩く練習を実施。

大転子に手を置きますが、座骨に斜め後ろ下の方向を与えます。

「脚が軽いです。すご~く」

ワーク2:大転子からの方向性を活用した演奏

大きな音を出す際に、従来の「重心を下に」という考え方の代わりに、座骨に斜め後ろ下への方向性を与えて演奏していただきました。

ワークの後の演奏について

Fさんご自身が次のご感想をおっしゃいました。

「1発目の音が全然違いました!音が上に抜けていきました。」

「今までは、1発目が出ると、それに引っ張られるような感じになって、そのまま弾いていました」

「重心を下ろそうとして、今まで足の裏ばかり意識していたんですけど、こんなに強く思って弾いたことはなかったので、すごい新しい発見でした」

「ヴァイオリンのレッスンにこの曲を持って行くと、みなさんすごくこの曲の冒頭部分に思い入れがあって、1時間ここだけで終わります。そして、先生によってまるで教えることが違って、結局分からなくなって、あきらめて演奏していました」

「いつも最初の音からどう作り上げていくかと考え、こうやらないと伝わらないというイメージだったんですけど、何もせずに音が起き上がった。グリーグらしさが少し見えた気がした」

「もう少し練習して、またこの冒頭部分をレッスンの課題に挙げるかもしれませんが、そのときはよろしくお願いします」

ピアノ奏者Yさんからのフィードバック

「響きがより増して、分厚い感じがして、かっこいいって感じでした。充実感がありました」

「ビフォーは不穏さが際立っていたが、アフターは最初の後の短3度や完全4度の響きが厚くなったので、不穏さはなくなった」

シベリウスのコンチェルトでのワンボー奏法の改善

11月公演の別プログラムであるシベリウスコンチェルトでの技術的課題にも取り組みました。多くの奏者がボーイングを返して弾く箇所を、音楽的表現のため1つの弓で演奏したいという高度な要求でした。

まず演奏していただき、観察したうえで、次のワークをしていただきました。

ワーク:弓の使い分けと座骨方向の活用

根元から先端まで弓を使い分ける練習の後、クレッシェンド時には座骨の斜め後ろ下方向を強くし、デクレッシェンド時には肋骨の斜め後ろ上方向を意識するワークを実施。

結果として、従来の肩甲骨下を硬くする代わりに、体幹部の方向性でダイナミクスをコントロールできるようになりました。

ワークの後の演奏について

Fさんご自身が次のご感想をおっしゃいました。

「今行けた? 今行けました。しかもカクカクしていなくて、スムーズに行ったような」

「最近練習でダメ出しをしなくなった。音を捕まえに行かずに、吸い込むように聴くのをかなり意識しているからだと思います」

「イメージトレーニングでの音をさっと出せるようになった」

「重心がかなり変わるので、本番の靴を履いて練習したいと思いました。次の演奏会場に送ったので、今日はどの靴がないんです」

ピアノ奏者Yさんからのフィードバック

「今よかったんじゃないでしょうか?」

「アフターは、最初のワンボーで演奏されるより前の部分がすごく滑らかになったように聴こえて、その次に自然にワンボーの演奏があって。。。ビフォーもなにが課題だっけ?と思うくらいでしたが、アフターの方が音楽が深くなった」

心と身体を整えるための条件

所蔵している図書館が、江戸時代に書かれた剣術の伝書の写しを私の求めに応じてアーカイブに掲載してくださいました。

そのお骨折りには大変感謝しています。

しかし残念なことに、その伝書には、延々と大切なのは心だということを、様々な例を挙げながら、繰り返し繰り返し述べているだけでした。

そのような心を整えるための身体の条件、例えば具体的な方向を書いてほしかったのですが、一切書かれていませんでした。

先師(流祖)ならば「心なり」ではなく「身なり」と書き、その具体的な方法や条件を書いたでしょう。

このトレーニングでは、心と身体を演奏に適した状態にするための方法あるいは条件、あるいはそのような私になる方法をお伝えし、トレーニングしてまいりたいです。

演奏の時に働く脳の3つのネットワーク

今回のワークの科学的背景として、演奏時の脳機能について解説しました。

演奏には以下の3つの脳ネットワークが関与しています:

- 遂行制御ネットワーク:実際の動きを命令する部分

- サリエンス(気づき)ネットワーク:共演者や観客の変化、自分の演奏の質に気づく部分

- デフォルトモードネットワーク:過去の記憶や知識の断片を結びつける部分

特に重要なのは、サリエンス(気づき)ネットワークが、インスピレーションと実際の演奏を結びつける橋渡し役を担っていることです。

今回実施した皮膚のボディマッピングワークは、皮膚に存在するC触覚繊維を経由して、このサリエンス(気づき)ネットワークに直接働きかけるワークなのです。

詳しくは、拙著『実力が120%発揮できる! 緊張しない からだ作りワークブック』(ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス)をご参照ください。

あなたも仲間に加わりませんか?

響く音メソッド®は、アレクサンダーテクニーク教師かわかみひろひこが編纂した、音楽の先生が生徒さんにカラダの使い方を教えるようになるためのメソッドです。

現在講師トレーニング実施中です。

説明会は随時開催します。

あなたも仲間に加わりませんか?

響く音メソッド®は、アレクサンダーテクニーク教師かわかみひろひこが編纂した、音楽の先生が生徒さんにカラダの使い方を教えるようになるためのメソッドです。

現在講師トレーニング実施中です。

説明会は随時開催します。

#アレクサンダーテクニーク

#ボディマッピング

#響く音メソッド

#からだの使い方

#カラダの使い方

#身体の使い方

#パフォーマンス

#表現力

コメントを残す