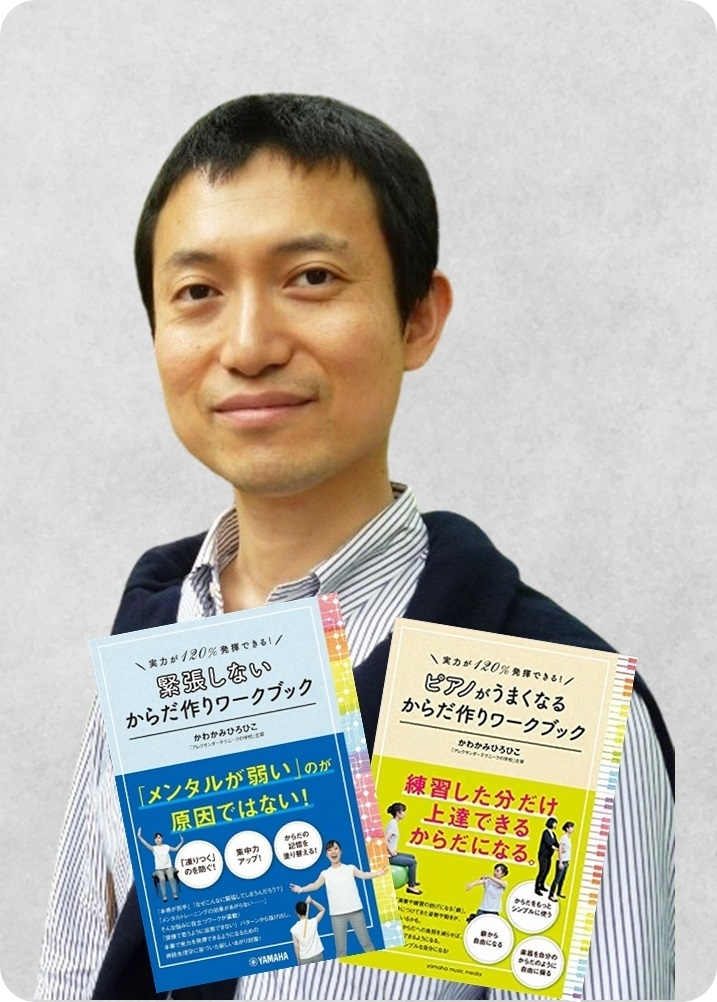

アレクサンダーテクニーク教師かわかみひろひこのご挨拶

アレクサンダーテクニーク教師のかわかみひろひこです。

2003年から教え始め、音楽系大手出版社のヤマハさんから2冊を本を出しています。

『実力が120%発揮できる!ピアノがうまくなる からだ作りワークブック』- 『実力が120%発揮できる!緊張しない からだ作りワークブック』

2024年から、演奏家が生徒さんに、からだの使い方を教えることができるようになれる響く音メソッド®の講師トレーニングをしています。

アレクサンダーテクニークから生まれた響く音メソッド®の講師トレーニングの報告

2025年7月6日(日)に響く音メソッド®のオンラインの講師養成コースのグループレッスンをしました。

今回の受講者は、ピアノ奏者・ピアノ教師のYさん、Tさんです。

ピアノ奏者Tさんとのアレクサンダーテクニークの原理に基づいたレッスン

自律神経の状態を改善するワークの経過報告

Tさんからは、前回の2025年6月29日(土)のレッスンで行った、横たわって、四肢+αの順番に脈の拍に気づくワークをその後も続けたところ、ご自身の首の凝りが解消されたそうです。

首の大きな筋肉、胸鎖乳突筋と僧帽筋は、運動学で言うところの抗重力筋の一部で、首の筋肉が緩むことで、全身の抗重力筋が解放されます。

※ 抗重力筋:全身の前後に張り巡らされた筋肉で、静止しているとき または運動しているときの骨を重力方法に一致させることで身体を支えるお仕事をする筋肉

ちょっと専門的になりますが。。。

また首の大きな筋肉、胸鎖乳突筋と僧帽筋は、副神経(第11脳神経)支配で、副神経の機能が回復すると胸鎖乳突筋と僧帽筋が適度に緩み(現時点での活動に適度な緊張状態に戻り)、逆に胸鎖乳突筋と僧帽筋が適度に緩むと(現時点での活動に適度な緊張状態に戻ると)、副神経の機能が回復します。

副神経は人体最大の副交感神経である迷走神経(第10脳神経)と連動し、相互に影響を与えるので、副交感神経の機能が現時点の活動に適切な状態に変化します。

また副神経は、最近注目されているポリヴェーガル理論(多重迷走神経理論)で言うところの腹側迷走神経複合体の構成要素で、他の腹側迷走神経複合体を構成する脳神経(三叉神経、頑迷神経、舌咽神経、迷走神経腹側肢)に影響を与え、表現に最適な状態に近づくことができます。

ご興味のある方は、拙著『実力が120%発揮できる!緊張しない からだ作りワークブック』(ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス)をご参照ください。

アレクサンダーテクニークで首を重視する理由が、科学的に少しずつではありますが、説明が可能になり始めています。喜ばしいことです。

心身の不調で長く休んでいた生徒さんの改善のご報告

ご身内の不幸が重なり心身の不調で約10ヶ月休んでいた生徒さんにも、このワークを施したところ、本人が「落ち着く」と語り、その後のレッスンでは、いつもは家でしっかり練習してきた曲もレッスンでは弾けなくなることが多いのに、初見の短いフレーズもすぐに弾けるなど、著しい改善が見られたそうです。

Tさんからは、現在学んでいるアレクサンダーテクニークから生まれた「響く音メソッド®」を通じて、これまで解決が難しかった生徒の課題に対応できるようになったと、指導者としての手応えを語りました。

これに対し、私は「それはTさんご自身が変わったからです」とお答えしました。続けて、「指導者とは、生徒の変化を促す言わば触媒のような存在であり、指導者自身が安定し成長することで、生徒の変化も起こりやすくなると解説致しました。

ピアノの三連符が連続すると腕がこわばってしまうという悩み

ウォールワークから発展させたニャアのワークをご自分でしたら、入りはうまくいくけれど、続けていくと、だんだん前腕にこわばりが生まれるとのことでした。

そこで、こわばりを感じる部分を明確にし、その筋肉の起始から停止に向かって、長い長いと思っていただいたところ、こわばりが減ったそうです。

音の響きも改善しました。

レッスンでうまくいったことを再現しようとすると、うまくいかないことがあるというお悩み

Tさんからは、レッスンでうまくいったことを再現しようとすると、うまくいかなくなることがあるというお話がありました。

一回うまくいくと、その正解を再現したくなる傾向が私たちにはあります。 それがどうやら余計なことになってしまうらしいのです。このことはアレクサンダーテクニーク格言ではエンドゲイニングと言います。

そうではなく、私たちがすべきことは、新たになるということ。

さっきのはうまくいった。あれはあれで、同じ手順を行うとしても、新たに始めるぐらいの気持ちで進んだ方がうまくいきますとご回答いたしました。

ストラヴィンスキー「火の鳥」の裏拍で入るリズムが鈍重に聞こえるという課題

続いて、ストラヴィンスキー「火の鳥」の裏拍で入るリズムが鈍重に聞こえるという課題に取り組みました。

そこで手拍子で表拍を、そして座骨に斜め後ろ下の方向を与えるタイミングで裏拍を感じる、というワークを指導しました。

実践後、Tさんの演奏は音楽的な鋭さと躍動感を獲得。彼女は「自分が頭でイメージしていた『強い』音楽とは違うけれど、これが自然な音楽なんだと発見できた」と表現が開かれた喜びを語られました。

夏の暑さの運転中で息苦しくなる

Tさんが、夏の暑さで車の運転中に息苦しくなることがあると打ち明けられました。

そこで、うちのコースでは定番のウィリアム・コナブル博士から学んだ7層のボディマッピングのワークを改めて指導しました。

膝と大転子に手を置き、意識を骨髄、骨、骨膜に注意を向ける

さらに片手を太ももに置いて、筋肉、筋膜、皮膚、そして毛穴や汗腺へと順に注意を向けます。

特に暑い季節には、外部と身体の境界である皮膚や毛穴の感覚を開くことが有効だと解説しました。

ワーク後、武田さんは「背が高くなったように楽にしっかり座れる」と、心身が整った感覚を報告されました。

ピアノ奏者Yさんとのアレクサンダーテクニークの原理に基づいたレッスン

生徒さんおふたりがパシフィック・ミュージック・フェスティバル(PMF)に選ばれたという喜ばしいニュース

Yさんからは、チューバとファゴットの奏者2名が、国際的な教育音楽祭であるパシフィック・ミュージック・フェスティバル(PMF)に選ばれたという喜ばしいニュースのご報告がありました。

私から、この快挙をインスタグラムなどのSNSなどで積極的に発信するよう促しました。ここに実績のある先生がいることを知っていただくためです。

新しい管楽器の生徒さんと対面のレッスンとオンラインのレッスンする方針

現在Yさんはオンラインのレッスンを模索していらっしゃいます。そんななか、札幌から車で3時間かかるXX町の高校3年生から、音楽大学の受験指導を依頼されました。

この生徒さんとは月1回の対面レッスンと月1回のオンラインレッスンを組み合わせるという、ハイブリッドな形で指導を進めることにされたそうです。

この生徒さんはサックス奏者なので、サックスのような重い楽器を支える際の身体の使い方について、アレクサンダ-テクニークの代表的な手順の「手をつないだスクワット」を応用し、楽器の重さの分だけ股関節からわずかに後傾することで前後のバランスを取る方法を具体的にアドバイスしました。

オンラインで独自教材の数字譜を使ったレッスン

Yさんは、楽譜が読めない比較的年齢の高い初心者のために、独自の「数字譜」を作成しているそうです。

これついて、その教材が商業出版に繋がる可能性があるとご指摘させていただきました。

シューマン「狩りの歌」

Yさんは、シューマンの楽曲を演奏されました。

まだ弾き始めで「自分の手が他人の手のように感じ、音も遠くに聞こえる」というおっしゃいまいた。

そこで、水の入ったペットボトルを縦に振るワークをご指導しました。

アレクサンダーテクニークの基本のディレクションを思い、また脇の下が落ちないよう「奥行き」を意識させ、さらに頭蓋骨と首の付け根で微細に頷く動きを加えることで、力の通り道を全身に開く練習をしました。

ワーク後の演奏は、Tさんが「狩りに行くような瞬発力と臨場感が出た」と評するほど力強いものに変化しました。

しかし、かわかみ氏は、エネルギーの体(気の体)が少し大きくなりすぎたと判断し、「腕から指にかけての気の体を、ほんのわずか小さくする」という方向をご指導しました。

その結果、演奏は力強さに加えて上品さが加わり、芸術作品として洗練されたと、Tさんは絶賛されました。

黒鍵と白鍵が入り混じる重音の回転運動が弾きにくい箇所

Yさんは、シューマン「狩りの歌」の演奏をさらに深めます。

黒鍵と白鍵が入り混じる重音の回転運動が弾きにくいとのことでした。

そこで、アレクサンダーテクニークの基本的なディレクションを思いながら、太極棒を持って横に振るワークを実施。さらに胸筋と肩甲骨を「外へ」と意識することで、詰まっていた背中周りが解放され、楽に弾けるようになりました。

どんなときも、ピアノを弾く手は指を閉じるか開くか、打鍵するか離鍵するかしかなく、回転運動があるとしたら、それは指ではなく、胴体や腕で起こることも申し上げました。

中間部の表現が単調になりがちだという悩み

また、中間部の表現が単調になりがちだという悩みには、「楽譜の音符ではなく、その背景にある白い部分を奥にあるように立体的に見る」という視覚的なアプローチを提案しました。

これにより、Yさんの演奏は様変わりし、左右の手のパートがまるで違う楽器のように生き生きと響き合う、スコアのような立体的な音楽が生まれた。

あなたも仲間に加わりませんか?

響く音メソッド®は、アレクサンダーテクニーク教師かわかみひろひこが編纂した、音楽の先生が生徒さんにカラダの使い方を教えるようになるためのメソッドです。

現在講師トレーニング実施中です。

説明会は随時開催します。

#アレクサンダーテクニーク

#ボディマッピング

#響く音メソッド

#からだの使い方

#カラダの使い方

#身体の使い方

#パフォーマンス

#表現力

コメントを残す