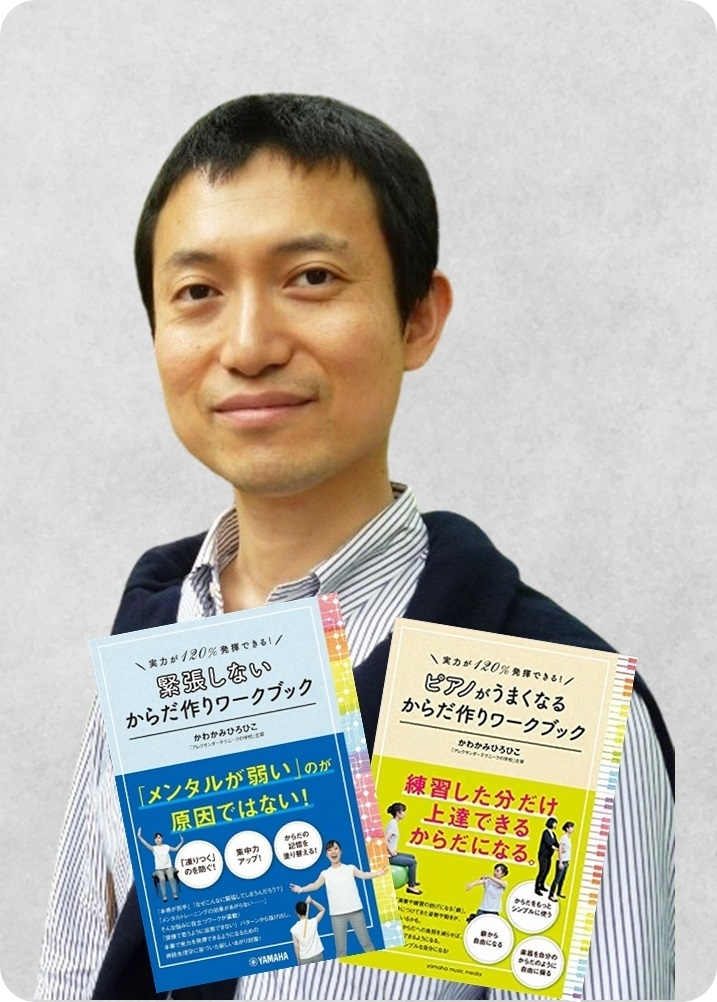

アレクサンダーテクニーク教師かわかみひろひこのご挨拶

アレクサンダーテクニーク教師のかわかみひろひこです。

2003年から教え始め、音楽系大手出版社のヤマハさんから2冊を本を出しています。

『実力が120%発揮できる!ピアノがうまくなる からだ作りワークブック』- 『実力が120%発揮できる!緊張しない からだ作りワークブック』

2024年から、演奏家が生徒さんに、からだの使い方を教えることができるようになれる響く音メソッド®の講師トレーニングをしています。

アレクサンダーテクニークから生まれた響く音メソッド®の講師トレーニングの報告

2025年6月29日(土)に響く音メソッド®のオンラインの講師養成コースのグループレッスンをしました。

今回の受講者は、ピアノ奏者・ピアノ教師のYさん、Tさん、声楽家のYさんです。

ピアノ奏者Tさんとのアレクサンダーテクニークの原理に基づいたレッスン

本番で記憶が飛んでしまう課題

ピアノ教師のTさんからは次のご報告がございました。

先日終えた発表会では、練習の成果もあり以前より落ち着いて臨めたものの、本番で「記憶が一瞬飛んでしまう」という根深い癖が課題として残ったと吐露されました。

そこで身体の状態を整える次のワークを行いました。

参加者全員で仰向けになり、講師かわかみの穏やかな誘導に従って、四肢の関節の天井側と地面側で感じられる「脈の拍」に注意を向けていただきました。このワークの後のTさんの身体感覚の変化は次の通りです。

- 左足が大きくなった感じ

- 肘から下あたりが、床の下まで入っているような感じ

- いろんな力みが抜けた

- 余分なものを床に置いてきたような感じがします

Tさんは心身が深くリラックスしたことを実感されました。

このワーク1回だけで状況がすぐに変わることはないので、しばらくご自宅で毎日自修されることをお勧めしました。

オーケストラとの合わせでピアノでハープパートを弾く難しさに直面していること

最近、ハープのパートの電子楽器奏者としてオーケストラとの合わせに参加し、音が立体的に聞こえるという面白い初体験をされたそうです。

以前は、オーケストラで1つにしか聞こえなかったのに、昨年からの週3回のトレーニングで、各パートの音がそれぞれよく聞こえるようになったそうです。

さて合わせのなかで、電子楽器でハープパートを練習する際の課題が浮き彫りになったそうです。課題は具体的には2つ。

- (1)左右交互に弾くアルペジオが左右の手の音色が分断されず、一連の音として滑らかに弾くこと

- (2)オーケストラで50小節など長い休符の後、音楽に乗り遅れず、かつ拍を数える非音楽的な状態から自然に入っていくことの難しさ

そこで、アレクサンダーテクニークの伝統的な手順であるウォールワークを発展させたニャアーのワークをしました。

それにより、課題(1)は改善しました。

課題(2)については、ピアノ奏者のYさんが、ただ音を出すのではなく、オーケストラの他のパートの呼吸を感じ、スコアを見て全体の文脈を理解することの重要性をおっしゃいました。

具体的には、「誰が何をしてて、私はどこをどう弾くかっていうふうに分かった状態で練習された方が、きっと安心できる」とおっしゃり、長い休符については、主要な楽器のメロディなどを「ガイド」として楽譜に書き込み、迷子にならないようにする具体的な工夫をお勧めになりました。

左手の音階を生き生きと弾く課題

Tさんの次の課題は、リダビアの曲で左手の音階を生き生きと表現することです。現状では「弾くので精いっぱい」という状態で、駆け上がる音階の躍動感を表現できずにいました。

そこで、次のワークをしました。

まず60センチから1メートル程度の物差しを胴体の周りで180度水兵に移動する全身運動のワークをしました。終着点で、胴体の近くで物差しを回転させ、前に差し伸ばす際に後ろ足を浮かせてパッと返すという動作を繰り返し、この際に「頭の高さ、胴体の奥行き、太ももが長~い長~い、胸筋が外へ外へ、肩甲骨が外へ外へ」という身体各部への方向を思っていただきます

その後、アレクサンダーテクニークの伝統的なウォールワークの手順を発展させたにゃあの点を行いました。この練習では、ピアノを弾く際の立体的な手の形を保持しながら、各指に対する個別の意識を高めることが目的です。

これらのワークの後、演奏していただきましたが、Tさんは「指が行くべきところに来た」「暴走しなくなった」という感覚を得て、演奏の安定性が向上しました。

声楽家のYさんからの次のフィードバックがありました。

- 座ってところから違った

- 体が呼吸しているように見えた。

- 弾き始めるときから、うまくいくのが分かった。

ピアノ奏者Yさんとのアレクサンダーテクニークの原理に基づいたレッスン

メゾソプラノの歌手の方の公開レッスンから受けた刺激と今後の意欲

メゾソプラノ歌手の波多野睦美先生の公開レッスンを受けられたそうです。

いい先生のところには、熱心な、あったかい感じの生徒さんが集まるようで、空気もよかったそうです。

その時にあの友人の声楽家が受けたので、その曲をレパートリーにしていきたいという気持ちも聞いたので、今回はその曲をレッスンして欲しいとのことでした。

ピアノ伴奏における左手の重音の跳躍の問題

Yさんは声楽伴奏における左手が重音で跳躍する箇所で、ゆっくりなら演奏できるものの、本来のテンポで弾こうとすると混乱してしまうというお悩みがありました。

そこで、右手でリズム(高さを意識した動き)を取りながら左手だけで演奏する練習をご指導しました。

この練習の核心は、音を出した後に意識的に「手放す」ことで、次の音への準備を自然に行えるようにすることですた。

Yさんは最初、手放すことが難しいことに気づかれたそうですが、レッスンでいっしょに練習を重ねることで音の方向性を迷わずに把握できるようになったそうです。

両手で演奏した際には明らかな改善が見られ、特に手放し続けられなくなる瞬間が、迷いにつながることを体験的に理解されたそうです。

声楽家Yさんとのアレクサンダーテクニークの原理に基づいたレッスン

厳しい本番をワークで乗り越えた経験

作曲も手掛けた本番直前に演出家との意見の相違が明かになり、大幅に楽曲を追加されたとのこと。本番はうまくいったそうですが、楽曲の練習3割、ワーク7割で乗り切られたそうです。

このことについては、ピアノ奏者のYさんが、「私もそうしてる」と、とても共感されていました。

ドニゼッティの『愛の妙薬』のアリアでまっすぐ歌う部分で高音域の息の流れがうまくいかない

Yさんは、ドニゼッティの『愛の妙薬』のアリアでまっすぐ歌う部分で高音域の息の流れがうまくいかないという課題がございました。

そこで、バレエの第5ポジションのプリエとルルベの動きや、柔術の両肘を閉じてから開く動きをしていただきました。声楽家や管楽器奏者にありがちなのは、やみくもに”開こう”として可能性を狭めることです。

ワークの後、歌っていただきましたが、声の余裕が生まれ、高音域でも楽に歌えるようになりました。

あなたも仲間に加わりませんか?

響く音メソッド®は、アレクサンダーテクニーク教師かわかみひろひこが編纂した、音楽の先生が生徒さんにカラダの使い方を教えるようになるためのメソッドです。

現在講師トレーニング実施中です。

説明会は随時開催します。

#アレクサンダーテクニーク

#ボディマッピング

#響く音メソッド

#からだの使い方

#カラダの使い方

#身体の使い方

#パフォーマンス

#表現力

コメントを残す