音楽講師が生徒さんにカラダの使い方を教えるようになれる響く音メソッド®2025年7月10日(木)

音楽講師が生徒さんにカラダの使い方を教えるようになれる響く音メソッド®2025年7月10日(木)

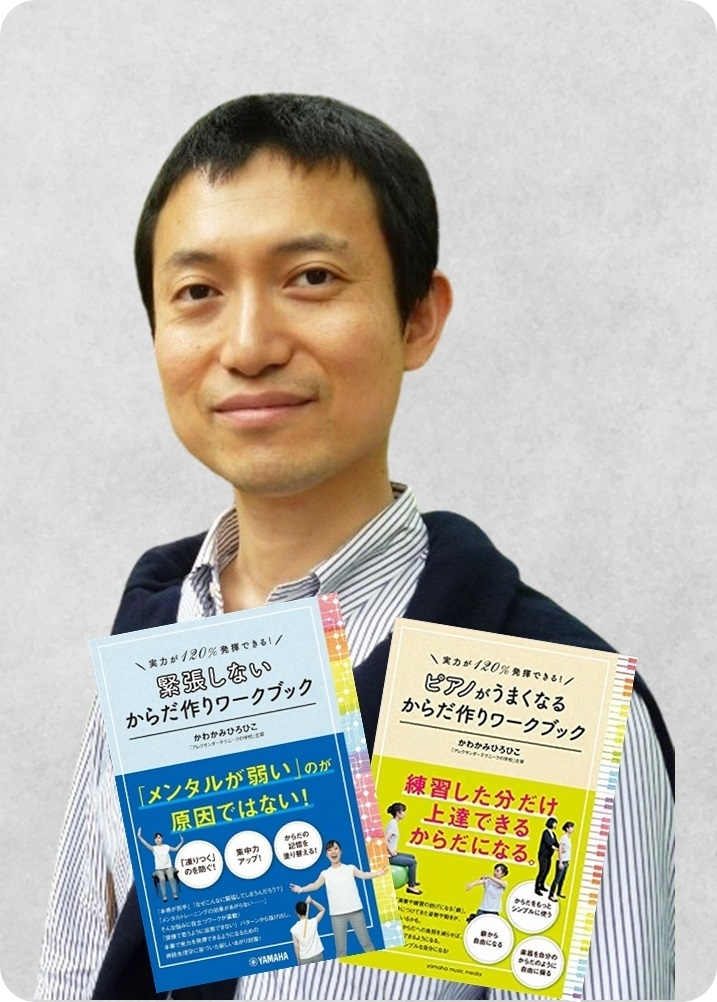

アレクサンダーテクニーク教師かわかみひろひこのご挨拶

アレクサンダーテクニーク教師のかわかみひろひこです。

2003年から教え始め、音楽系大手出版社のヤマハさんから2冊を本を出しています。

『実力が120%発揮できる!ピアノがうまくなる からだ作りワークブック』- 『実力が120%発揮できる!緊張しない からだ作りワークブック』

2024年から、演奏家が生徒さんに、からだの使い方を教えることができるようになれる響く音メソッド®の講師トレーニングをしています。

アレクサンダーテクニークから生まれた響く音メソッド®の講師トレーニングの報告

2025年7月10日(木)に響く音メソッド®のオンラインの講師養成コースのグループレッスンをしました。

今回の受講者は、ヴァイオリン奏者のFさん、ピアノ奏者・ピアノ教師のYさんです。

ヴァイオリン奏者のFさんとのアレクサンダーテクニークの原理に基づいたレッスン

演奏上の課題として、ゆったりメロディー中の超絶技巧部分で音色が変化し、旋律が消えてしまう問題

アレルギー症状(頭痛と左腕の違和感)の改善

フィンランド在住のFさんは夏季の睡眠問題を抱えていらっしゃいました。

明るさによる寝不足で2-3日前から頭痛が継続し、薬に頼らざるを得ない状況なのだそうです。痛みが強くなると薬や休息が必要になります。日本よりはるかに緯度が高いフィンランドは、冬は日光不足、夏は明るすぎと季節の悩みは尽きないそうです。

現在室温17-18度で肌寒い程度で、月末のスウェーデン1泊の演奏旅行、来月のイタリアに1週間の演奏旅行の準備でご多忙中です。

演奏上の課題として、ゆったりメロディー中の超絶技巧部分で音色が変化し、旋律が消えてしまう問題を抱えていらっしゃいました。手を広げる際の緊張で「忙しそうに見えたくないが忙しく見える」状況の改善されたいとのことでした。

この後で、いくつかワークを試みましたが、いつもと異なり、ワークがハマらない感じがありました。そして、演奏では前半にメロディーが立ち上がりましたが、後半で重心がブレて音程が取れなくなり、結果として効果もあまりありませんでした。

そこで、左右の腕の動きを確認させていただきましたところ、ご本人も気づいていらっしゃらなかったのですが、左腕を肩の高さより持ち上げるのもお辛い状況でした。

私がyoutubeに掲載している『肩や腕の付け根を解放する手順-アレクサンダーテクニークの原理を使って』の手順を行いました。

少し違和感や痛みが改善されましたが、今ひとつでした。

そこで、次に仰向けに横たわっていただき、四肢の脈拍に注意を促すワークをしました。この方法は、トラウマ解消に定評のある身体志向のソマティックエクスペリエンスというワークの3年間のトレーニングで学んだ方法で、私はアレクサンダーテクニークの原理を用いて、アレンジして使っています。自律神経を整える効果があるようです。

ワークの途中でFさんは、

右手の小指側手首のズキズキ->肘の床側のドクドク感->最終的に親指付け根の「炭酸水に手を突っ込んだような」ピリピリ感を体験されました

そして、右目の後ろの痛みも軽減。鼻の通りが良くなり、頭の水溜まり感も解消されたそうです(解消された後に、右目の後ろの痛み・花の通りの悪いさ、頭の水溜まり感があったことをおっしゃいました)。

そして、全身がスッキリした後に、工事の影響についてご本人がおっしゃいました。

上階テラスの腐った木材撤去工事(先週火曜日から)による粉塵で、キッチン・リビングでのアレルギー様症状(鼻水)が継続していたのだそうです。たぶん花粉シーズン終了後も症状が続くのはそのためだったのだとおっしゃいました。ちなみに次の土曜日に工事完了予定なのだそうです。よかった。

もう少し注意深くFさんのおっしゃることを聞いていたら、最初からこれらのワークができたのにと反省しました。Fさんを不安にさせてしまったし、身体的にも余計な負荷をおかけしました。

休憩後

Fさんは、ワーク効果が休憩後も継続していることをことをおっしゃいました。

最も驚いたのは口呼吸から鼻呼吸への自然な変化で、ご自分が口呼吸していたことにも気づいていなかったとおっしゃいました。

視野の拡大感、背中側の緊張緩和、腰痛の改善も実感し、長期間悪い姿勢を続けていた可能性に言及されました(背中側の緊張と腰痛があったのですね。今初めて聞きました)。

その後、先ほどとは別の曲を演奏されて、ワークをして、もう1度演奏していただきましたが、その後、最初に演奏した曲を再び演奏していただきました。

演奏後に、Fさんは次のようにおっしゃいました。

- 特に本番の時は、出してしまった音はもう、もう修正できないから、もう諦めるみたいな感覚が植え付けられた。

- それなのに、出てしまった音を諦めるっていう感覚が今ないなぁって思った。 修正も可能だと思える。演奏自体がポジティブになった。

- 多少ブレがあったあっても、その次につながつながってる。 つなげられる。 つなげられてましたね。

- この感覚、もっと定着させたいです。

- ピアノ奏者のYさんからは次のようなフィードバックがございました。

まず最初の音はもう本当になんかわーっていうこう、ちょっとうるっとくるような感覚で聞いてて、下の声部も歌ってました。 - あの音のこの響きの違いはすごい衝撃的でした。

またFさんからは次のコメントがありました。

- その耳の使い方がこんなにも! まあ、ここ心も変わってくるというか、感じがしたので、なんか手放そうと思わなくても、自然にそれができてた感じが、えっと、その私の場合は、視野が広いから吸い込む感じっていうことなんですね。

ピアノ奏者のYさんから、Fさんの場合は吸い込むけれど、私の場合は手放し続けるでよいですか?というご質問がありましたので、その通りとお答えしました。人によって違うのです。

レッスンレポートで、「手放す」ことは何度も登場していますが、抽象的な意味で言っているのではなくて、具体的な技術です。

メロディーが高音ではなく中音域になると、伝わってるか不安というお悩み

次に演奏された曲について、Fさんには次のお悩みがございました。

- メロディーが高音じゃなくて中音域になるところで、聴いている人たちに伝わってるかな? みたいなところがあり、どうしようかなって思っています。

- メロディー以外のところの音程とかを気をつけたかったり、指使いとかの準備とかで頭がいってて、メロディー以外のに注意が向きすぎているような感じがします。

以前のレッスンで、Fさんから、アンサンブルの相手の演奏を自分の出した音のように聞こえる方法はないかというご質問をいただきまして、演奏家の脳における聴覚処理の特性を生かしたワークを行いましたが、そのワークをもう1回行いました。

その後で、演奏していただきましたが、演奏が改善しました。

Fさんご本人からは次のような変化があったというお話がありました。

- 重音への苦手意識が完全消失した

- 練習不足への不安もなくなった。

ワーク後の演奏に対するピアノ奏者Yさんのご感想です。

- 符点があって次に曲が進みますが、この最初の音からもう次の符点が分かる感じありました。ターンって言ったらもうここに来るだろうなっていうのがもうなんかこうその先が。

- 知ってる曲だったというのがあるかもしれませんが、ワークの前の演奏では、音のそのつながりっていう意味では、音が広がる空間があまり意識できなかった。

- ワークの後の演奏は、音のグラデーションが増えて、音が細やかになり、立体的な音の空間が立ち上がった。

- そのようになると、この後ここがもう決まってくる。 予定通りに聞こえてくる感じがありました。 それがずっと常にある感じがして。

- だからダンダダダダンの後も、音があって、音楽がつながっているから、次にもこう出てくるっていう。 そうすると、その響きがそうなって、フレーズがあの大きくなって。 拍子感が出たという感じがありましたね。

- はいで、そのとそこから始まって、中音はそのままその乗っている動きの中に心地よくあるから、中音ですねっていうような感じよりは、その響きは豊かになっていきますけど、その流れがさらに豊かな響きの中にこうあるっていうような感じでした。

生徒さんへの指導が一発で決まらないというお悩み

生徒さんに様々なワークを試しても効果が感じられず、かわかみの「一発」での変化と比較して自分の教える能力に不足を感じているというお悩みをおっしゃいました。

かわかみは、次のようにお答えしました。

- 私も今日のように一発でうまくいかないこともある。

- みなさんはほぼ毎日站椿功をしており、その時点で普通の生徒さんとは異なる積み重ねがあるからこそうまくいく。

- 一見失敗しているように見えるワークも、積み重ねの1つの可能性があるので、失敗とは限らない。

-

ピアノ奏者Yさんとのアレクサンダーテクニークの原理に基づいたレッスン

Yさんから最近の生活リズム変化のご報告がありました。

従来の5時起床→再就寝→6-7時起床パターンから、庭仕事のための5時完全起床に変更。

北海道でも7-8時過ぎると暑くなるため、涼しい早朝の作業が気持ち良く、その後の練習時間も充実している。

夕方の草むしりから朝活動に切り替えたことで、朝顔の美しさも楽しめるようになった。本日はシューマンのピアノ曲とイギリス歌曲の演奏予定で、レッスンの付き合いで今度使用する楽曲の練習を希望。

シューマンの歌曲のピアノ伴奏

最初に曲の前奏と最初の部分を演奏していただきました。

Yさんご本人としては、

- テンポはそのままで、もうちょっと推進力があってもい。歌の人がたっぷり歌えて、伴奏ツタータ、ツタータは進んでていいっていう感じにしたい。

- 途中でメロディーがピアノにあのオプリガード(伴奏楽器で奏される主旋律と相競うように奏される助奏の意)なんですけど、それが移ってきた時、もう自然になんかこうふわーっと来てくれたらいいのかなっていう感じがします。

Yさんには、バランスボールに座っていただき、アレクサンダーテクニークのディレクションを思っていただき、小さく小刻みに跳躍していただきました。

アレクサンダーテクニークのディレクションは、身体の各パーツにそれぞれの役割を持たせつつ、今行っている活動に相応しい身体の一体となった働きを持たせるための身体意識です。

ゆっくり大きく跳ねる方が簡単で、初心者向きです。ゆっくり小刻みに跳ねるには、全身のディレクションの成分を微細に調整する必要があります。

次に立っていただき、まり突きをしていただきました。ボールを下に突くときに、脇の下や肩を過剰に押し下げやすいので、「ズキューンズキューン」の掛け声とともに地面から脇の下へのディレクションを思います。

この2つのワークで行ったディレクションを思いながら、演奏していただきました。

Yさんのご感想は次の通りです。

- 演奏では空間が生まれることで推進力が増し、

- 歌のメロディーが自然に現れるタイミングで、歌が入る隙間が生まれた。

ヴァイオリン奏者のFさんのご感想は次の通りです。

- 男性のおじいちゃんのピアニストのように「指がソーセージのように太くなった」ように、表現で温かみが増した。

- 音域上昇時も立体的で控えめでなくなった。

- スタッカートもキラキラと明確に聞こえるようになった

- 歌い手が自由にメロディーを乗せられる余裕の創出

Yさんご自身も、演奏の楽しさと表現の幅が広がったことを実感されたそうです。。

Fさんからのまり突きに対するご質問とご回答

ヴァイオリン奏者のFさんから、ピアノ奏者のYさんの課題はなにで、どうしてまり突きのワークをしたのか忘れちゃったので、教えてくださいというご質問をいただきました。

そこで、Yさんから推進力の話が出たこと。

打鍵する瞬間に脇の下や背中側を押し下げて、推進力がなくなるのが典型的なピアノ奏者の癖なので、その癖を減らすために、まり突きのワークをしたことをご説明いたしました。

Yさんの管楽器奏者への教具を使ったピアノレッスンのご成功のご報告

音大受験予定の管楽器奏者の方へのご指導で、小指の根元の筋肉を緊張させる教具を使ったところ、スケールで下行するときの指の緊張が減ったそうです。

教具がなくても、ビー玉やスーパーボールで代用できることもご案内しました。

知的な男性のピアノレッスンでの体験

ピアニッシモで演奏しようとした途端に、身を縮めてしまい、結果的に音が出なくなる男性の生徒さんとのレッスンで、身は大きいまま、ピアニッシモで演奏することだけを”思って”いただくだけにしたところ、うまくいったそうです。

站椿功を響く音メソッド®のカリキュラムに導入した理由

アレクサンダーテクニークには、複数の流派があり、それぞれ特徴が異なります。

特にバーストウ系とマクドナルド系は特に特徴が異なります。

バーストウ系は基本的なプロシージャー(手順)をあまり重視せず、生徒さんが選んだ演奏やダンスなどのアクティビティの際のからだの使い方の改善を重視し、マクドナルド系は伝統的な手法を重視します。

私は最初の1年半はマクドナルド系アレクサンダーテクニーク教師のイムレ・トールマン氏より指導を受け、その後8か月間ニューヨークのACAT出身の芳野香先生の指導も受けました。

教師養成コースの指導者の先生たちの多くはバーストウ系でしたが、トレーニングコースでカリントン系やマクドナルド系などの伝統的な流れの先生たちからも指導を受けました。またトレーニング期間中に、個人的にバーロウ系の先生からも個人的にご指導を受けました。

そして、教師養成コース終了後、マクドナルド系トレーニングにドロップイン参加した際、ワークが気に入ったので、1度はそのコースに入り直そうと考えましたが最終的に断念しました(断念はしたものの、そのコースの海外の先生がいらっしゃるたびに、5年近くワークを受け続けました)。

理由は、マクドナルド系指導者が多いドイツで、演奏者が身体不調でレッスンを受け、劇的に体調改善するのですが、いざ演奏活動に戻るとまったく演奏できなくなる現象が多発していたからです。身体感覚の急激な変化により、それまでの演奏技術が使えなくなってしまったようです。

この問題を避けるため、機能的優位姿勢(モンキー)を自力で徹底習得する道を選択。そのための手段として站椿功を選び、早稲田のT先生(女性)から指導を受け始めました。

その後、T先生がお教室を閉じられたので、N先生という別の指導者に師事し、惜しみなく指導してくれたため師範コースを修了しました。

站椿功を始めてから5年後、全く期待していなかった花粉症と猫アレルギーが完治し、体質改善効果に驚愕しました。

他にいくつかの流派の気功を学びましたが、現在は多くは捨て去り、他には内臓ボディマッピングのロングバージョンに六字訣を組み込みこんで指導しています。

響く音メソッド®の講師養成コースを始めたときに、站椿功の動画教材を作り、実践されることを義務付けました。

みなさんが真面目にほぼ毎日継続しているために、受講生のみなさんは「普通の人ではない」状態になっています。

つまり、身体への注意力、集中力、持続力が一般人より大幅に向上しており、オンラインのレッスンでの効果が出やすくなっています。

オンラインレッスンで手を使って教えることができない代替手段として站椿功を導入しましたが、受講生のみなさんんお真摯な取り組みにより予想以上の効果が上がっています。

あなたも仲間に加わりませんか?

響く音メソッド®は、アレクサンダーテクニーク教師かわかみひろひこが編纂した、音楽の先生が生徒さんにカラダの使い方を教えるようになるためのメソッドです。

現在講師トレーニング実施中です。

説明会は随時開催します。

#アレクサンダーテクニーク

#ボディマッピング

#響く音メソッド

#からだの使い方

#カラダの使い方

#身体の使い方

#パフォーマンス

#表現力

コメントを残す